MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > 廻転楕円体- 奈落の虹

廻転楕円体は、2015年7月よりブレイクコアのトラックに音声創作ソフトウェアの「ONE(オネ)」を歌わせるコンセプトのもと、創作活動をはじめたアーティストだ。同年にブレイクコアなどを扱うネット・レーベル〈edsillforRecordings〉からEP「双頭の零」をリリースし、同楽曲がブレイクコア文化の発信・啓蒙をしているネット・レーベル〈OthermanRecords〉の「ブレイクコアイヤー2015」ベスト楽曲に選出されている。

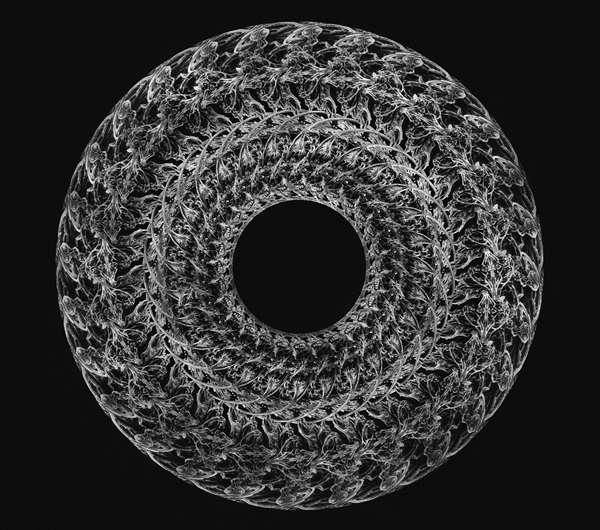

この“双頭の零”は、『初音ミク10周年――ボーカロイド音楽の深化と拡張』に掲載されている対談で語られているように、グランジと変拍子ブレイクコアを合わせ、人工音声をのせた斬新な作品だ。ブレイクコアは、サンプリング素材を細かく切り刻み再構築しためちゃくちゃな音楽、という印象を持つひとが多いだろう。しかしながら、廻転楕円体の作風はどこかスマートだ。壊されていてもその断片が整然としているようで、細部を見れば見るほどすべての音が意図をもってそこに配置されているような印象を受ける。アートのようだ、と言ってしまえばそれまでだが、より具体的に言えばフラクタル図形を見ているような感覚だ。

フラクタル図形とは、簡単に言ってしまえば一部が全体と自己相似な構造を持っている図形だ。一般的な図形は複雑な形状でも極限まで拡大してしまえば滑らかな形状として観測されるが、フラクタル図形はどれだけ拡大しても同じように複雑な形状が現れる。その中でもより高度なものになると、螺旋や相似といった多様な図形要素で構成されるものもある。

廻転楕円体の作品の一部分を拡大してみると、その前後で同じものが見られるかというと必ずしもそうではない。ブレイクコアのビートひとつとっても同じビートはなく、拡大する部分によって異なるものが見られる。作品を全体像から細部へと作り込んでいったのか、また細部から全体像を構築していったのかはわからないが、途方もない制作作業であったことは容易に想像できるだろう。

“双頭の零”をはじめ、こうした作品が多数収録されているのが1stフル・アルバムである『奈落の虹』だ。創作言語と3次元フラクタル映像による“文字禍”や、サイケデリック系の細分化されたジャンルであるpsycoreとブレイクコアを合わせた“幻肢痛”、複雑なビートを追求しながらもはじめから終わりまで連続性が保たれている“白色矮星”、変拍子のビートが歌のメロディに寄り添う“劫の韻律”など、いずれの曲もビートの繊細さとメロディとの対比、そしてそれを邪魔しないONEによる歌・朗読がバランス良く配置されている。

また、アートワークに関してもアナログとデジタルの技法で幾度も重ね合わせた緻密なデザインが施されており、端々に執念とも思えるような創作へのこだわりがうかがえる。自主制作だからこそ、ここまで徹底的に作り込むことができたのかもしれない。ブレイクコアの新たな世界を切り開くことができると言っても過言ではない傑作だ。

しま

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE