MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

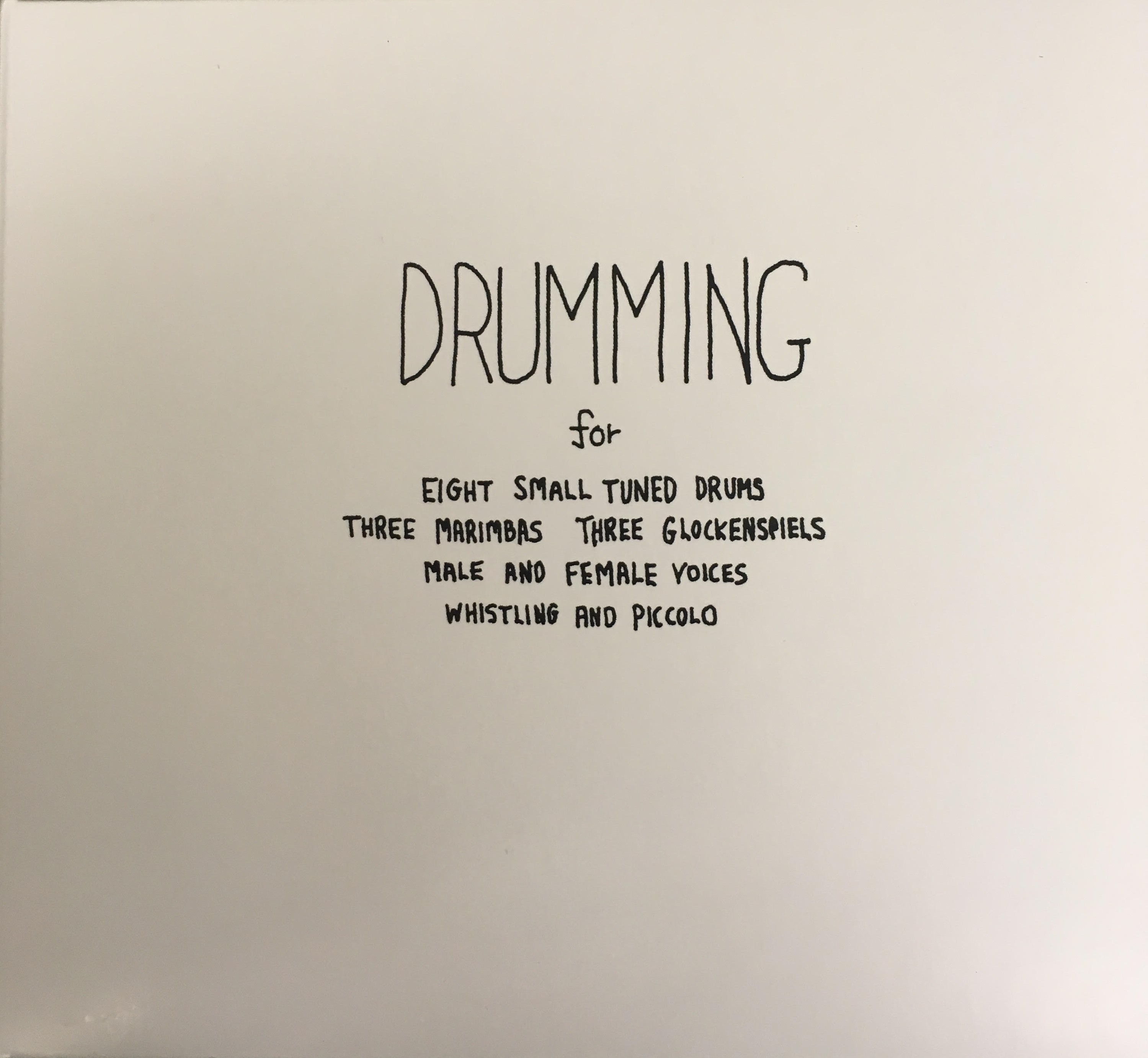

Home > Reviews > Album Reviews > Steve Reich- Drumming

ミ二マル・ミュージックは反復の音楽だとよく言われるが、はたして話はそんな簡単なのだろうか。そもそもミニマル・ミュージックは反復という手段を用いて、最小限の音素材やフレーズから差異や、変化をうみだすもので、ミニマルという言葉自体に反復という意味があるわけではない。反復といっても反復されるもととなるオリジナルが明確に楽曲にあるわけではないようだし、もはや何を反復しているのだろうかとふと思ってしまったり。

スティーヴ・ライヒの『ドラミング』が46年ぶりにオリジナル・マスターテープよりリマスタリングされ再リリースされた。『ドラミング』といえば、1974年グラモフォン盤や1987年のノンサッチ盤などが有名だが、いくつかあるドラミング音源のうち本作は1971年のニューヨークのタウンホールでの演奏を収録している。厳密な意味で、ミニマルと呼べるのは、1965年に作曲されたい『イッツ・ゴナ・レイン』から、70年までの作品で、それ以後には、『クラッピング・ミュージック』(1972年)と『木片の音楽』(1973年)の2作品しかあてはまらないと言われている。同種楽器におけるビートの提示とズレによる71年の作品、『ドラミング』は、ミニマリズムからの離脱を明らかにし、ライヒのその後の展開を方向づけた作品であり、フェイジングを既存の楽器に用いることをコンセプトとした60年代の作品の最終形態である。

1971年といったら私が生まれる何十年も前なので前衛音楽、実験音楽さらにはジャズの流れをふまえたミニマル・ミュージックが発展していく当時の状況をリアルタイムでは体験できなかったが、ライヒを含むミニマル・ミュージックが当時の「新しい」音楽であったことは確かだろうし、前衛、実験音楽によって排斥される傾向にあった調整、リズム、旋律がミニマル・ミュージックにおいては取り戻され、それはシリアス/ポップの線引きを弱めた一要因でもあったのだろう。

ライヒの楽曲を聴くと私の頭のなかにはアナログ時計の針が思い浮かぶ。シュトックハウゼンに代表されるような、いわゆる「前衛」音楽の場合、厳格にコントロールされた一音一音がデジタル時計のように分断された点、そしてそれに続く点と並べられ楽曲は構成されていくのだが、ライヒの楽曲はアナログ時計の針のように緩やかに途切れることなく刻々と音を繋げていく。それがライヒの「緩やかに変化するプロセス」としての所以だろう。緩やかに変化するプロセスとは、作曲のプロセスのことではなく、文字通りの緩やかに変化するプロセスとしての音楽ということであるとマイケル・ナイマンは言う(68年にナイマンはそれまで美術で主に用いられていたミニマリズムを音楽に転用し、ミニマル・ミュージックという用語を確立した)。ライヒの音楽には変化のプロセスが目に見えるように(実際は見えないけど)現れる。そして、音楽が時間芸術であるということを改めて気づかされる。

演奏時間は1時間を超え、演奏者は合計で12人を要するドラミングは全四部で構成される。最初の三部はボンゴ、マリンバ、グロッケンシュピールをもとに展開していき、最終部ではそれら三つの音色の層が重なりあって展開していく。同種楽器によるアンサンブルを構成し、同種楽器による同じ音色のなかで微妙に変化していく音を聴くというのがライヒの作品に通底するものだが、ドラミングでは、各楽器群の音色、特性を提示したのちに、また別の楽器群がもつ音色や特性と混ぜ合わせ、シフトさせていき、最終的にはすべてが混ざり合ったアンサンブルが提示されるわけだ。さらに、第一部のボンゴに対しては男声、第二部のマリンバに対しては女声、第三部のグロッケンシュピールに対しては口笛とピッコロが付加的な音色を重ね、さらに音の層は複雑になっていく。これら男声、女声、口笛やピッコロなどの音は、ボンゴ、マリンバ、グロッケンシュピールの単純なリズム・パターン、音色の反復に対してはまた別の音の現象を生成しているように感じる。どこに聴取の重心を置くかによって、違った聞こえ方をしてくるのはこのためだろう。『ドラミング』には聴取する際の明確な重心点のようなものはない。『ドラミング』はオリジナルの主旋律を模倣、反復していくフーガのようなものではない。ここには「オリジナル」のいわゆるリードとなるような旋律はないのか。もしくは全てがオリジナル的な旋律なのか、そもそもそのようなことを考えることが無意味なのだろうか。

と考えているうちにも、あるフレーズは繰り返され、また別のフレーズが加わる/減るを繰り返し、私はその変化を知覚するが、最初のフレーズがどんなものだったか、ついさっきどんなフレーズを聴いていたのかを忘れてしまう。「ミニマル=最小限の」という意味で、ライヒが厳選した音素材が最小限の音響の領域のなかで何度も反復されるという行為は制御的で楽曲の重心は明らかなように一見思えるが、聴取する側にはこの重心が提示されているわけではないようだ。ライヒの楽曲自体の音と実際に私が知覚した音のあいだにもずれは生じ、あっというまに迷子になってしまう。ある音響の領域のなかでフレーズが反復されるうちにずれや変化がうまれ、あるパターンを繰り返しながら少しずつ変化をしていたものがまた別のパターンを接続していくうちにいったい自分は何を聴いていたのかという知覚が宙吊りになってしまう感覚はこうしておこるのかもしれない。

https://www.stevereich.com/

山﨑香穂

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE