MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

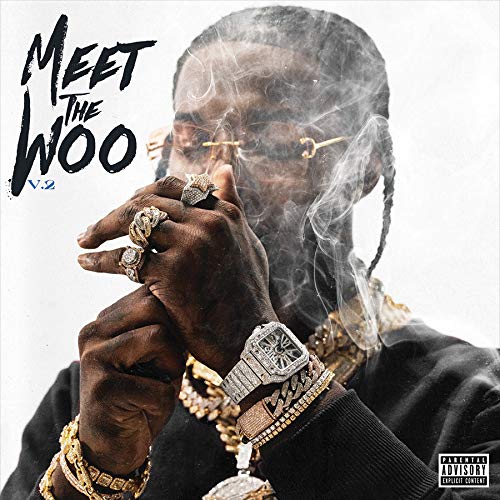

Home > Reviews > Album Reviews > Pop Smoke- Meet The Woo 2

2020年2月19日、午前4時半頃。フードを被った4人の男がハリウッド・ヒルズのある邸宅に侵入。豪邸が立ち並ぶ明け方の街に、数発の銃声が鳴り響く。複数の銃弾を受けた20歳の男、Bashar Barakah Jackson は、シダーズ・サイナイ医療センターに搬送されるも、命を落とす。

ブルックリン出身の Jackson は、“Pop Smoke” というステージ・ネームを名乗っていた。

99年、ジャマイカ系の母とパナマ系の父のもとに生まれたという彼は、パナマ系の名前が「パッパ(Poppa)」であり、それがいつしか「ポップ(Pop)」と呼ばれるようになった、と語っている。仲間を「パパ」とは呼びたくないからだろう、と。

その Pop Smoke がラッパーとして注目を集めたのは、2019年4月にリリースした “Welcome to the Party” という曲だった。この原稿を書いている時点では YouTubeで3,300万回、Spotify で2,400万回以上聴かれている(前週にもチェックしたが、いずれも数百万回単位で増えている)。Complex や XXL といったメディアが昨年のベスト・ソングに選んだ “Welcome to the Party” は、2019年を代表する一曲として受け止められ、ニッキー・ミナージュによるリミックスも注目を集めた。あの曲が Pop Smoke という名前とブルックリン・ドリルのサウンドを街の外に知らしめた、と言っていいだろう。Pop の重要性は、“Welcome to the Party” をヒットさせ、ブルックリンの顔役としてドリル・シーンを牽引してきたことにある。

同年7月、Pop は〈ビクター/リパブリック〉からデビュー・ミックステープ『Meet the Woo』をリリース。その後もブロンクスの Lil Tjay が客演した “War”など、休みなくシングルを発表しつづけ、年末には Travis Scott の JACKBOYS からもフックアップされる。注目を集めるなかで今年2月にリリースされたのが、この『Meet the Woo 2』だった。

そもそもシカゴのサウス・サイドのギャングスタ・ラップとして先鋭化したドリルは、ロンドンを中心とするイギリスのロード・ラップ・シーンに輸入され、同地でグライムやUKガラージなどと交雑し、やがてUKドリルとして特異化した。英国のプロデューサーたちが生み出す独自のスタイルとリズムを持ったドリル・ビートは、タイプ・ビート・カルチャーが発展するなかでブルックリンの若いラッパーたちによって注目され、海を越えてオンライン上で取り引きされるようになる。ブルックリンのMCたちが 808 Melo や AXL Beats といったプロデューサーたちのビートを買い、その上でラップをしたことで、ブルックリン・ドリルのシーンは独自の展開を見せていく。

シカゴ南部、ロンドンのブリクストン、そしてNYのブルックリン……。言葉とビート、スタイルとフロウがいくつものフッドを経由し、複雑に交錯した結果生まれた混血の音楽──それがブルックリン・ドリルだ、とひとまず言うことができるだろう(そのあたりのことは、FNMNLの「ブルックリンドリルの潮流はいかにして生まれたか?」にも詳しい)。

低くハスキーにかすれた声を持ち、まるで言葉を吐き出すような独特の発声、狼の雄叫びのようなアド・リブ(“woo”)をシグネイチャーとする Pop は、ドリルのビートにのせてブルックリンのストリート・ライフをレプリゼントしていた。たとえば、『Meet the Woo 2』からカットされたシングル “Christopher Walking”は、ニューヨークを舞台とするクリストファー・ウォーケン主演のマフィア映画『キング・オブ・ニューヨーク』にかけたものだし(「俺がニューヨークの王だって、彼女は知っている」)、JACKBOYS との “GATTI”では「俺はフロス(ブルックリンのカナージー)から来た」とラップしながら、自身のクルー “Woo” と敵対関係にあるライバルの “Cho” をこき下ろす。

Migos の Quavo や A Boogie wit da Hoodie といった売れっ子、ブルックリンの同胞である Fivio Foreign などが参加した『Meet The Woo 2』は、シーンの急先鋒を行く者として、Pop の立ち位置を決定的なものにする作品になる、はずだった。だがいまでは、「フロッシー(カナージー)に来るなら、銃を持っておいたほうがいい」「空撃ちか? 俺が怖いのか?」(“Better Have Your Gun”)というラインも、「無敵に感じるんだ」(“Invincible”)という豪胆さも、「俺は武装していて危険だ」(“Armed n Dangerous (Charlie Sloth Freestyle)”)という虚栄も、なにもかもがむなしく感じられる。

Pop の殺害は当初、強盗目的だとも考えられていた。が、実はそうではなく、計画的なものだったと見られている。死の直前にはニューヨークでのショーへの出演をキャンセルするなど、彼は敵対していたギャングとのトラブルの渦中にいたからだ。

暴力と金銭欲を礼賛し、称揚していた Pop の死を、自業自得だというのは易い(Pop の死後、Cho のメンバーたちが彼の死を嘲り笑う投稿がソーシャル・メディア上で散見されたことは、指摘しておく必要があるだろう)。しかし、パーコセットとコデインの過剰摂取で亡くなった Juice WRLD にしても、彼らの死の背後には、ひとびとの憎しみと欲望が渦巻く社会があり、システムがあり、歴史がある。特に、武装権と絡み合った市民の銃所持、それとコンフリクトする銃規制の議論は、アメリカという国の重要な一側面を象徴する問題である。一方でギャングスターたちのひとりひとりが背負っているのは、壊れた街を舞台とする、生々しい暴力である。

21 Savage は、こうラップしていた。“How many niggas done died? (A lot)”と。そして Childish Gambino は、こうラップしていた。“This is America / Guns in my area”と。

わたしは、何度もじぶんをかえりみ、みずからに問いかける。アメリカ社会の異常さを知りながら、銃声を模したアド・リブや発砲音、「グロックがどうだ」というリリックが詰め込まれたラップ・ミュージックを「リアル」だとして享受し、消費しているわたしはなんなのだろう、と。答えはでない。

Pop の音楽には、いくつもの可能性があったはずだ。そもそも、きわめてドメスティックだったアメリカのラップ・シーンと英国のそれとが直接的に交差したことは、(近年、カナダの Drake が積極的に試みてきたにせよ)それ自体が珍しいことだったし、“Welcome to the Party” をロンドンの Skepta がリミックスしたことは、そういったカルチャーのクロスを象徴していた。

またそのリズムとグルーヴには、トラップ・ビートが一般化したアメリカのポップ・ミュージックの現況を相対化する力が宿っていた。トラップ・ビートが前提条件となり、一種の「環境」と化した今、超低音のサブ・ベースとキックとが同時に鳴らされることでベースラインはほとんど消失し、グルーヴは均一化されている。そういった状況において、UKベースの伝統に由来するドリルの跳ね回るリズムや太くうねるベースラインは、トラップ一辺倒のシーンに異論をなげかける、オルタナティヴになりうる。ドリル・ビートがアメリカのポップ・ミュージックにグルーヴを取り戻す、新しいグルーヴを提示する、というのはいいすぎだろうか。

そういったブルックリン・ドリルの可能性は、Pop 亡きいま、同地の仲間たちが担っていくことになるだろう。先に挙げた Fivio Foreign はもちろん、Sheff G、22Gz、Smoove’L、PNV Jay……すでに多くのラッパーたちが活躍している(Woo と Cho との対立は温存されたままではあるものの)。さらに、アメリカのプロデューサーたちもドリル・タイプのビートをつくりはじめている。シーンとは無関係だったラッパーたちもドリル・ビートにラップをのせはじめているし(Tory Lanez の “K Lo K”などがそれにあたる)、これが一過性のブームに終わるか、ラップ・ミュージックのスタイルとビート/リズムの発展に寄与するかは、もうすこし見守ってみないとわからない。

皮肉なことに、Pop が亡くなってから、彼のシングル “Dior” が初めて Billboard Hot 100 にチャート・インした。典型的なブルックリン・ドリルのサウンドとスタイルを伝えるこの曲は、これからも広く聞かれていくことになるだろう。

いずれにせよ、Pop の死を典型的なギャングスタ・ラップの伝説として、素朴に消費してはならない。

RIP Pop Smoke

天野龍太郎

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE