MOST READ

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Fat White Family ——UKインディ・ロックの良き精神の継承者、ファット・ホワイト・ファミリーが新作をリリース

- 『成功したオタク』 -

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- Columns 坂本龍一追悼譜 海に立つ牙

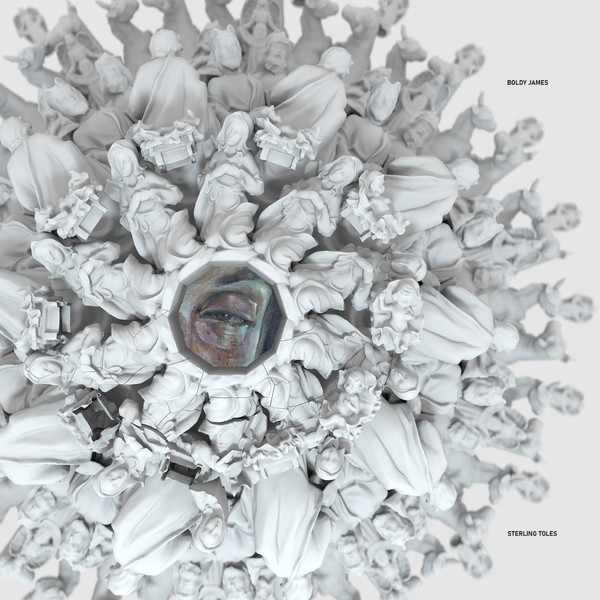

Home > Reviews > Album Reviews > Boldy James / Sterling Toles- Manger on McNichols

いざレコ評などを書こうと思うまで自分が聴いている音楽をどんな人がつくっているとか、僕はとくには調べないし、それほど気にならない。つい最近も4年ぐらい前から好きで聴いていたポスト・ロックのユニットを『エレキング別冊 カン大全』で取り上げることになって初めて調べたらライムと同一人物がやっているとわかってかなり驚いた。ドローンからダンスホールに転じたユニットだったので、ポスト・ロックまでやっていたとは想像以上に多彩なんだなーと。スターリング・トールズも2005年にCDRでリリースされた作品が最近になってアナログ化されて……とか、そんなんことぐらいしか知らなかったので、ラッパーのボールディ・ジェームズと組んでリリースしたジョイント・アルバムについて、こうしてレヴューを書こうと思い、最初にウォーミング・アップでユーチューブで何か曲でも聴いてからと思ったら、彼がデトロイトの高校で音楽の授業を教えている光景が出てきてびっくり。え、学校の先生だったの? スターリング・トールズってユニット名か何かだと思ってたけど、人の名前だったの? と、ついそのまま見ていると、いい感じで授業が進んでいくじゃないですか。生徒たちみんなでインプロヴィゼーションをやってアルバムを1枚つくろうとか、そんな話し合いをしている。とんでもない勢いでドラムを叩き、鬼気迫る音楽をやっている人とは思えず、静かに崩壊していく自分がわかるというか。さらに追っていくと、スターリング・トールズがデトロイト・ヒップホップの歴史を語るという映像は800人しか観てない。クリフトン・ペリーとスターリング・トールズはヒップホップを変えたルネッサンス・メンだか話している「デトロイト・イズ・ディフェレント」は300人。同じ趣旨でもう一本は150人しか観ていない。何も知らない時は、音楽だけを聴いていてどんなスゴい人なんだろうと思いがちなものだけど、いやあ、どんどんイメージが変わっていくなー。過剰な情報は音楽そのものを殺しかねないなー。

それでは『Manger on McNichols』を覗いていきましょう~。ラッパーのボールディ・ジェームズは10年前にはデビューしていて、今年はすでにアルケミストと組んだ『The Price Of Tea In China』という面白いタイトルのアルバムもリリースしているものの、実はこの人のラップにはぜんぜん興味がない。『Manger on McNichols』でもMCが主導している“Detroit River Rock”まではそんなに興味がわかない。俄然、面白くなるのはトールズのドラムがフリーキーに暴れはじめる“B.B. Butcher”からで、ここからの3曲は何度も繰り返し聴いている。トールズが2005年にCDRでリリースした『Resurget Cineribus』もフィールド・レコーディングやゲットーテックがぐちゃ混ぜとなり、実に混沌としたアルバムで、とくに印象に残るのが破天荒なドラミング。トールズの演奏がとにかくスゴいんだと漠然と何年も思っていた。そう、こうしてレコ評を書きはじめるまでは。デトロイト再建を意味する『Resurget Cineribus』は1967年のデトロイトをテーマとしたもので、トールズの父親、デニス・エドワード・トールズがマーヴィン・ゲイのレコードに合わせてたわごとを喋るという行為からスタートしたらしい。トールズは1967年のデトロイト暴動を楽譜に起こせないかと模索しはじめ、リサーチの段階でデトロイトを再建するスローガン「Resurget Cineribus」にたどり着く。それはもともと1805年に起きた大規模な火災からデトロイトから立ち上がるためにつくられたもの(Rebuilding Detroit→https://www.youtube.com/watch?v=M3sGZsQZx80)。彼の父親が依存症から回復しようとしている時にこのスローガンが彼のなかでなんらかの意味を持っていると判断したトールズは67年のニュース映像からサンプリングした音と父親が葛藤しながら吐き出し続ける言葉をスコア化するという方法で音楽をつくり進める。ミュジーク・コンクレートがポップ・ミュージックのフィールドに降りてくる直前の時期だったと思うけれど、トールズ自身もそれは意識し、オーネット・コールマンやジョン・ケージがやるようにデトロイトを表現し、デトロイトが持っている「美しく弾力のある精神(the beautiful and resilient spirit )」に「肉と顔を与えた(to give flesh and a face)」のだという。言葉がわからないので半分以上意味不明だけど→https://sector7grecordings.bandcamp.com/album/resurget-cineribus

『Resurget Cineribus』を聴いたDJアゾールトとミスター・ディー(Mr. De)は「まるでインディーズ映画を見ているようだった」と感想を残し、この作品はデトロイトの活動家たちに愛され、カイル・ホールやダキムのような「境界を突破しよう」と試行錯誤しているミュージシャンたちにインスピレーションを与えたと評価されている。そして、僕が漠然と「最近になってアナログ化された」と思っていたのは、それがデトロイト蜂起から50周年を記念していたということも初めて知った。なるほど。そういうことだったのか。さすがにこれを知ると、もっと身構えて聴くものだったという反省的な気分に。そして、『Resurget Cineribus』の作業が終わるのを待ちかねていたボールディ・ジェイムズがすぐに『Manger on McNichols』のレコーディングを開始しようと言い始め、そこからレコーディング作業は12年にも及んだという。「マクニコルズ」というのは鉄鋼メーカーのことのようで、アルバム・タイトルは格子状になっている鉄の上で食事をしているという意味か(?)。よくわからない。ジェイムズもトールズも音楽産業だったり、他人に聞かせることを目的とせず、自分たちのためにレコーディングしていたそうで、とはいえ、個人的なトラウマが集団的なカタルシスとして共有されることには疑問がなかったという。レコーディングが伸びまくっている間にベースを弾いていたアンプ・フィドラーの兄は亡くなり、トールズの説明は読むのが面倒なほど長く多岐にわたっている(ので省略)。ゲストはその間にかなりの数まで膨れ上がり、“Welcome to 76”で侘しげなサックスを吹いているのはマッド・マイク。同曲ではエレクトリファイン・モジョの声もサンプリングされている。全体を通して聴くと、デトロイト・ヒップホップという文脈しか存在せず、それ自体がどんなトレンドにも属していないといえ、クエル・クリスなどと同じく単独で独自のヒップホップをやっていますよという感じ。トラップは5秒と聴く気がしなくなっている僕としてはもちろん彼らの方が興味深い。

三田格

ALBUM REVIEWS

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

DOMMUNE

DOMMUNE