MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > KMFH- The Boat Party

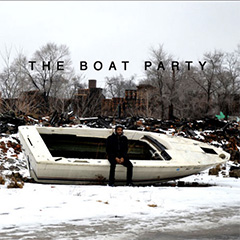

写真が物語っている。湖に近いデトロイトでは、ボート(通常、ヨット)の所有者が多く、ボートを使ってのパーティ、文字通りのボート・パーティが頻繁に開かれる。ボートを所有し、ボート・パーティを開くのは、限られた金持ちだ。デトロイト新世代を代表するカイル・ホールは、寒い岸辺に捨てられたボートの上に佇んでいる。その寂れた光景からはデトロイの新たな衰退が見える。中産階級の衰退だ。

カイル・ホールに何を期待していたのだろう。うっとりするような荒廃の叙情詩? ケニー・ディクソン・ジュニアのファンクネスを継承する色気のあるモダン・ブラック・ミュージック? 『ザ・ボート・パーティ』を聴いてまず耳に入るのは、その低解像度な音、ペラペラなビート、リズム、リズム、リズムだ。デトロイト(あるいはロン・ハーディ系の......と言えばいいのかだろうか、DJエイプリル!)のトレードマークである生々しいEQ操作、ま、とにかく、リズムが耳に入る。それから生々しいエフェクト操作。初期のセオ・パリッシュやムーディマン的なディスコ/R&Bサンプリングは控えめに、オーディオ・ファンが怒りそうなほどのシャカシャカしたハイハットが耳に付く("ザ・ビギニング"を思い出す)。ドライなマシン・ビートがひたすら反復する。生々しいツマミ操作によって。

"Dr Crunch"のような曲には、カール・クレイグの"マイ・マシン"を感じる。マシン・ファンク......、が、メロウな感覚は背後にまわされ、表に出てくるのはとにかくリズム、リズム、リズムだ。それは生命のようにシャカシャカ鳴り続け、ディープにハマる"Spoof"では、メーターは振り切れて、音が余裕で歪んでいるし......。

面白かったのは、シカゴのゲットー・ミュージックとの共通感覚があることだ。"Flemmenup"や"Finna Pop"を聴いてしまうと、RPブーのデビュー・アルバムとの音楽的な繋がりを感じざるえない。いわゆるゲットー・サウンド。どすんどすんと野太いビートを鳴らす"Crushed"などは、いにしえのロバート・アルマーニみたいだが、しかし、1990年代の〈ダンス・マニア〉とはやはり展開が違っているのだ。なんだかエネルギーがみなぎっているし、「これでいいじゃないか、やっちまえ」という思い切りの良さもハンパない。

今日、インターネットをめぐる音楽文化は、言うなればデュシャンの便器が無数に並んでいるようなものだ。さあ、これがアートだ。おまえがそう思いさえすれば。ヴェイパーウェイヴはその象徴的な事例であり、問いかけだと受け取ることができるだろう。『ザ・ボート・パーティ』は「変わっていく同じモノ」である。つまりこれは、逆さの便器ではない。

野田 努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE