MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Bill Callahan- Gold Record

とくに良いこともなければ、頼りになるものなんてものもない。そんな人生を歩んでいる人は決して少なくはないだろう。そこでビル・キャラハンの新作を聴いたからといって悩みが解消されるという保証はまったくないのだが、まあ、心のなかに良い風が吹くことは間違いない。

アメリカの文字通りの“オルタナティヴな”ソングライターでありストーリーテラーであり思索者である彼の『ゴールド・レコード』には、歳を重ねたことで表現しうるであろう優しさや慈しみの感覚がある。それは削ぎ落とされた文体によって叙情性を漂わすこのアコースティック・アルバムにおいて、聴き終えてからもしばらくすると湧き上がってくる。

90年代のアメリカから登場したシンガーソングライターのなかで、キャラハンは最初から耳にも心にも優しいミュージシャンというわけではなかった。彼がまだスモッグと名乗っていた初期の頃では、チューニングの狂ったギターで歌う、実験的というよりは宅録の破れかぶれな手法の、とりあえず「ローファイ」と括っておけばいいみたいな、ユニークかもしれないがある意味難しいアーティストだったと思う。彼のソングライターとしての才能が認知されるようになるには、それなりに時間がかかってる。

有名な話だが、彼はキャット・パワーと同棲し、1996年には彼女のサード・アルバムのために曲も書いている。その翌年にはジム・オルークのプロデュースのもとメロウかつ音響的に工夫を凝らした1枚のアルバム『Red Apple Falls』(個人的にはとくにフェイヴァリット)を制作し、さらに2年後の1999年にふたたびオルークのサポートによって生まれた『Knock Knock』(もちろんこれも名盤)が、おそらくはもっとも広くキャラハンの音楽が聴かれる契機となった。その捻りの利いた名盤とされるアルバムの1曲目が、ファンのあいだでも人気曲の“Let's Move To The Country(田舎に行こう)”だ。楽天的に流浪の感覚を歌い上げた20年前のその曲は、新作『ゴールド・レコード』であらたに録り直されている。

キャラハンにとって人生とは彷徨いの連続からはじまった。1966年にメリーランド州シルバースプリングで生まれた彼は、幼少期の一部をイングランド北部で過ごしたこともあり、両親の仕事(NSA勤務)の事情もあってあっちいったりこっちいたりと、子供の頃は移動の連続のような生活を送っていたようだ。大学は三度中退したが、ギターを持って歌を歌い、自主で作品を作り、やがてビル・スモッグとしてまだスタートしたばかりのシカゴのインディ・レーベル〈ドラッグ・シティ〉から作品を出すことになる。先述した『Knock Knock』は通算9枚目、〈ドラッグ・シティ〉になってからは6枚目のアルバムで、キャラハンはこのときすでに30代もなかばだった。

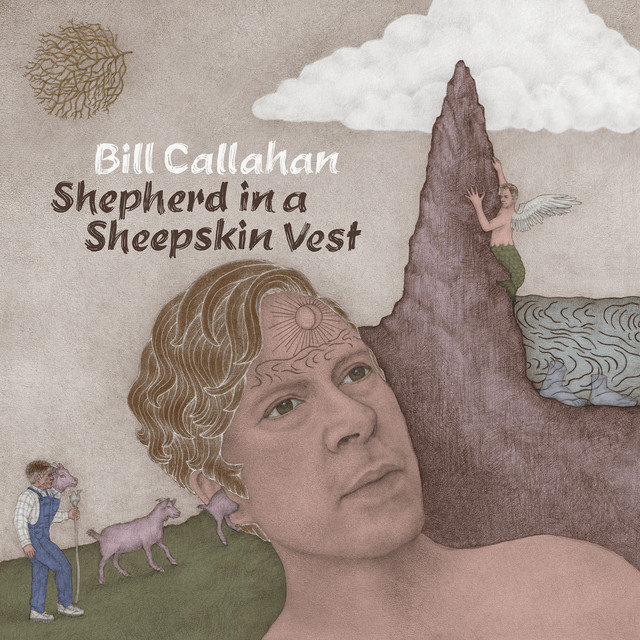

彼の20枚以上もあるリストにおいてもっともカラフルな、トータスのジョン・マッケンタイアのプロデュースによる2000年の『Dongs Of Sevotion』(これも素晴らしい)もまた、その音楽的な妙味(エレクトロニクス、ジャズ)をともなって評判となったが、とにかく多作な彼のスモッグ時代でもう1枚挙げておくとしたらこの名義では最後となった『A River Ain't Too Much To Love』だろうか。ミニマルかつアコースティックなフォーク・ロック作品だが、この方向性はビル・キャラハン名義になってからの『Sometimes I Wish We Were An Eagle(たまに自分が鷲だったらと)』や『Dream River』といった佳作(そして世界的に評価された前作『Shepherd In A Sheepskin Vest』)、つまり現在のキャラハンへと繋がっている。

20曲もあった前作と違って『ゴールド・レコード』はその半分の10曲、時間にして40分。「ハロー、俺はジョニー キャッシュ」という語りで幕を開ける。その曲“鳩”の歌のパートは、結婚式の米を食べて、サンアントニオの上空で爆発した鳩からはじまる。祝福と行く末の不安が暗示されるそれはアメリカのミニマル文学とレナード・コーエンとの出会いに相応しく、一篇の物語がアメリカーナの洒脱な演奏と相まって語られる。ちなみに、こうしたキャラハンの感覚に近い日本のバンドを探すとしたら、おそらくそのひとつは「さかな」だろう。

キャラハンには、同郷のノワール作家、『郵便配達は二度ベルを鳴らす』で有名なジェームズ・M・ケインに捧げた名曲があるが、彼の簡素でアイロニカルな文体/コンポジションは今作でも継続されている。たとえば“プロテスト・ソング”なる曲ではこんな具合だ。仕事で疲れて家に帰る。夜遅く、TVを見ると歌手がプロテスト・ソングを歌っている。男は思わず「おまえのプロテスト・ソングに抗議する」と反応する。自分は悪魔に1票入れるとのたまい、「俺が間違ってると言うなら/誰かこいつらを止めてくれ」と続ける。

“ザ マッケンジーズ”なる曲はこんな物語だ。家の前で車が故障する。近所のおじさんが助けに来る。ビールの時間じゃないかと家に誘われ、結局その夫婦と夕食までともにすることになる。楽しい一時のなかで男はその家の息子の部屋を見て、彼が死んだことを知る。

また、“35”なる曲は(あたかも混乱した現在を仄めかすように)こんな印象的かつ象徴的な科白からはじまる。

最近は、本を読んでも俺が出てこない

むかしはどのページにも載っていたのに

複数の人生(アイデンティティ)が描かれている『ゴールド・レコード』には、ライ・クーダーもいればカウボーイもいる。最後の曲で「長いあいだ彷徨いすぎたのかもしれない」と歌われる彷徨い人のごとく、彼らはおおよそ不安定さのなかにいる。しかしそれでも彼らはその人生をたしかに生きているし、朝食だの誰かの赤ちゃんだの、些細なことに喜びを見いだしている。ぼくには、アルバム・オープナーの“鳩”の歌詞の結びが、この作品全体に通底するムードを決めているように思える。「そしてひとりで車を出した/だけどひとりじゃないんだ/心から、愛をこめて/コーエン」

50もなかばに差し掛かろうとしているキャラハンだが、年を重ねるごとに磨きがかかっている。とくに今作の飾り気のないがゆえに引き込まれる音楽性と、なによりも彼の歌声は、たとえ言葉がわからなくても素晴らしく魅力だ。

そしていまこの激動の時代の最中、キャラハンは執拗なまで複数の“小さな物語”を歌っている。それこそ“プロテスト・ソング”において風刺的に描いているように、ことアメリカではアイデンティティ・ポリティクスに大統領選、トランプ支持のジョン・ライドンにアイス・キューブと、そんな話題がニュースやネットを賑やかしている今日このごろ。無名の人たちの生活のディテールなどは取るに足らない話かもしれない。なにか威勢のいいことなど何ひとつとして言ってはいないこの音楽は、しかしだからこそ際立っている。

※歌詞の引用は日本盤の訳詞から。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE