MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

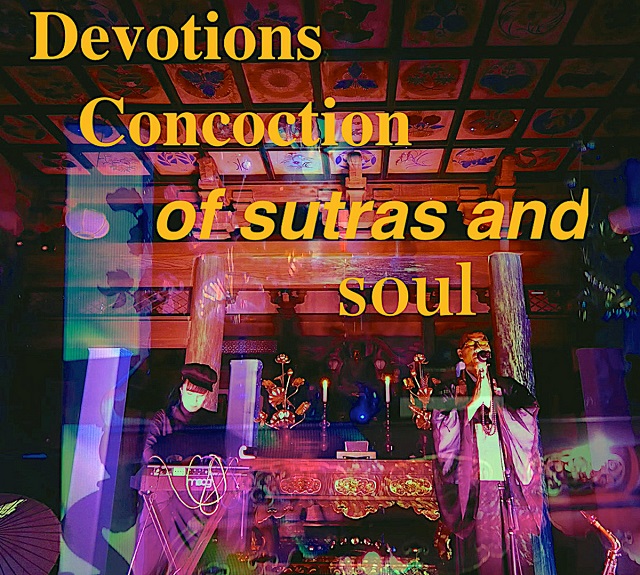

Home > Reviews > Album Reviews > Kenjyo chiba and YUASA- Devotions~concoction of sutras a…

エレクトロニック・ミュージックのプロパーではない作家の作ったエレクトロニック・ミュージックというのに、かねてより目がない。元々はひとりの楽器演奏家として、あるいは生楽器を抱えたバンドマンとして活動をスタートさせた人たちのするエレクトロニック・ミュージックというのは、グリッド感覚やループ等を自明のものとしない構造にしても、コンボ的奥行き感をおもわせるミックスにしても、あくまでそれが彼/彼女らにとっては「トラック」でなく「ソング」であるということの徴が、どこかしらに片鱗として残されているように思うのだ。いかにダンス・ミュージック志向であっても、また、マシナリーな律動に貫かれていようとも、どこかでソングであること(イコール「ポップ」であること)へ開かれているような……細野晴臣もそうだし、私にはときにKLFの音楽も、そう思えてくるときがある。

本作『Devotions~concoction of sutras and sou』は、プログレッシヴ・ジャズ・バンド WUJA BIN BIN のメンバーであり、鈴木慶一やケラリーノ・サンドロヴィッチ、原田知世、くるり、堂島孝平……等々他大勢のレコーディング/ステージで、トロンボーン奏者として八面六臂の活動をおこなってきた湯浅佳代子が、エレクトロニック・ミュージック作家として取り組んだ最新ミニ・アルバムである。

これまでも、鈴木慶一や KERA からの影響を感じさせるシアトリカルかつポップなブラス・ミュージック集である初作『「How about this??」-妄想劇伴作品集-』、初期シンセサイザー音楽へのオマージュ溢れるコズミックなセカンド・アルバム『MONORITH~fictional.movie.soundtrack.2』(傑作!)をソロ作品としてリリースしてきた彼女だが、今回の新作はなんと、静岡県は河津町の禅寺栖足寺の千葉兼如住職とコラボレートしたダブルネーム作品となっている。この千葉氏、もともと自身でもサックスを操るミュージシャンらしいのだが、本作ではその腕を披露しつつも、本職たる経の読み上げをメインとして加わっている。

そもそも、なぜこの異色の組み合わせが発足したのかを説明しておくと、それは、今般の時節柄が大きく関わっているという。深い不安に囲まれるコロナ禍おいて、にわかに心身の具合を崩してしまう人たちが続出していることは御存じの通りだが、そうした状況へ、お経と音楽によって安寧を届けようというふたりの篤心が、このプロジェクトの発端となっているのだ。まず昨年7月に、(本作にも収録された) “Devotions ~般若心経Hannyasingyou~” のMVが先行してアップされ、8月には単曲でデジタル・リリースされた。栖足寺の須弥壇をプロジェクション・マッピングで演出した鮮烈な映像や、本職による般若心経とドープかつポップなエレクトロダブ風のサウンドが合一したトラックが一部で話題となり、爾来海外リスナーにも騒がれていた。もしかすると、「あー! あの曲ね」という読者もおられるかもしれない。

それにしても、このインパクトはものすごい。千葉氏は、コロナ前から栖足寺本堂で毎週末鮮やかなライティングを伴った演奏会をおこなっていたようだ。そうきくと、ここ数年で大きな話題となった、福井市の浄土真宗本願寺派照恩寺の住職:朝倉行宣による「テクノ法要」を思い出すが、メディア・アーティスト川村健一によるヴィジュアルとともにあちらがより均整の取れたエレクトロニカ的な音楽性を特徴としているとすれば、こちらはもっと荒削り、というか、もっと「インディー」的かつプリミティヴな肌触りを持っているような……いうなればこれは……野趣溢れる経と自生の電子音のマリアージュというべきか。

実をいうと、「テクノ法要」より以前から、お経と電子音楽の組み合わせというのはすごく新奇なものというわけではない。90年代のヒーリング・ミュージック(筆者提案のタームでいう「俗流アンビエント」)のブームから、プロによる読経とアンビエント・テクノ的なトラックを合体させたお手軽な癒やし系(トリップ系?)CDというのは、いま全然話題に上らないだけで、結構あったりするのだ(中には、サンバとお経を合体させた異常にアッパーなCDもあったりする)。そう考えるなら、本作もそういった伝統の上にあると思われる。しかしながら、ああした「商品」っぽいCDたちと本作を決定的に隔てているのが、「奏でること/読み上げること」への、ひたむきなほどの献身だろう。湯浅の操る電子音にしても、アナログ・シンセを含む実機を扱うことによって紡ぎ出され、その響きはあくまで太く、筋肉質だ(彼女が吹くトロンボーンやユーフォニアムももちろんそう)。土屋雄作(バイオリン)、宮川剛(ドラム)という生楽器演奏の活躍もごく効果的で、とくに、生ドラムのスポンテニアスなプレイは素晴らしいし、千葉兼如のサックスを交えたホーンのジャズ・ロック的なアンサンブルも面白い。そして、主役たるお経も、その声は朗々としてハリがあり、ヴォイス・コントロール(という語を読経に対して使って良いものなのかどうかわからないが)も、実に音楽的だ。

個人的なベストは、④“INORI ~Traverse across the universe”。禁欲的なリフレインが敷かれた中で、マニ・ノイマイヤーやヤキ・リーベツァイトを思わせる生ドラムと、電子音が跳ね回るこれから思い起こすのは、やっぱり『ゼロ・セット』だったりする(もしコニー・プランクが喜多郎をプロデュースしたら……というような世界といったらわかりやすだろうか)。他にも、鈴木慶一からの影響を感じさせる③、現代版和レアリックな⑤、アブストラクトな和ブレイクビーツ⑥など、全編通して面白い。

ずばり、異色作。これはやはり、スマートな編集感覚を内在化したエレクトロニック・ミュージックの器用者にはつくることができない世界だと感じる。特定のジャンルを想起させる指示的な要素があったとしても、全体に漂っているのは、シンセサイザー等の電子音楽と初めて相対したあの時代のイノヴェーターたちが実践したような、「まずは音を出してみよう」という未整理の興味からくる、湧き上がる悦びのようなものだ。それはもしかすると、すぐれた仏教者が朗々と経を上げるときに抱くであろう法悦のようなものとも、どこかで似ているのかもしれない。

柴崎祐二

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE