MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

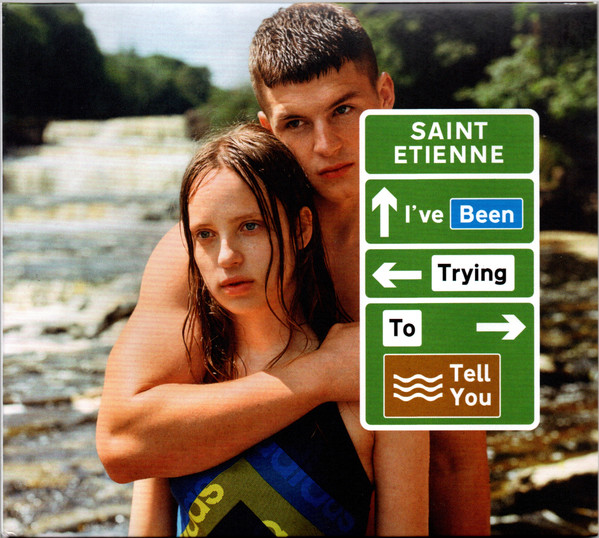

Home > Reviews > Album Reviews > Saint Etienne- I've Been Trying To Tell You

いまの若い世代はどうかわからないけれど、少なくともぼくの世代あたりまでは、日本にはイギリスのポップ・カルチャーへの強い憧れがあった。いまとは比較にならないぐらい、ある時期までのイギリスは文化の吸引力がすごかったのだ。そして音楽はつねに文化の中心だった。で、その最初の爛熟期=スウィンギング・ロンドンに象徴される60年代のポップ・カルチャーを快く思っていなかった同国の政治家がトップに立ったのは、1979年のこと。セイント・エティエンヌは、快楽を目的とする人生を否定したその人=マーガレット・サッチャーが11年続いた首相の座を退任した1990年にロンドンで結成されている。バンド名はフランスのフットボール・チーム、ASサンテティエンヌから取られた。

そして、サラ・クラックネル、ボブ・スタンリー、ピート・ウィッグスの3人によるポップ・カルチャーに恋した音楽は、スウィンギング・ロンドンと当時はまだ最先端だったハウス・ミュージックとを調合し、ニール・ヤングの深いラヴソングを甘美なラウンジ・ミュージックへと変換してみせた。彼らはポップにおけるイギリス的なるもの、すなわちセンスの良いスタイリッシュな折衷主義を強調したわけで、これが90年代初頭の日本で受けないはずがなかった。

セイント・エティエンヌが2012年にリリースした『Words and Music by Saint Etienne』というアルバムは、トップ・オブ・ザ・ポップスをきっかけに“世界を探検する“ことを覚えた10代の若者の話からはじまる。『NME』のポール・モーリー(80年代の人気ライターのひとり)が書いた記事を読み、〈ミュート〉や〈ファクトリー〉や〈ZOO〉、それからニュー・オーダーやデキシーズに夢中になるという、ひとりのインディ・ミュージック・ファンの思春期のストーリーが描かれている。また、同アルバムにはドナ・サマーやKLFへのオマージュも含まれていたりするのだが、このように、セイント・エティエンヌの音楽においてはポップ・ミュージックそのものが主題であり、コンセプトにもなり得ている。

1992年の彼らの魅力的なシングル「Nothing Can Stop Us」の裏ジャケットの写真は、ソファーに座ってビリー・フューリー(マルコム・マクラレンも愛した50年代UKのロックンローラー)を表紙にした雑誌を手にしているヴォーカルのサラだ。そして同曲を収録した1991年のデビュー・アルバム『Foxbase Alpha』は、彼らの部屋にあるレコード・コレクションとその時代のロンドンにおけるポップ・カルチャーから生まれた作品だった。レトロなポップ・ミュージックを切り貼りしたそのアルバムは、海外では「インディ・ポップ」、日本では「インディ・ダンス」と括られているジャンルのひな形であり、いまだそのジャンルを代表するクラシカルな1枚となっている。

しかしながらセイント・エティエンヌにおけるもっとも輝かしい瞬間はその次のアルバム『So Tough』にある。前作以上にサンプリングを駆使し、ポップのいろんな輝きをつなぎ合わせ、巧妙なスタジオ・ワークによって完成させた彼らのセカンドは、『ファンタズマ』が90年代渋谷のレコード文化から生まれた作品であると言うのなら、ある意味似たようなアプローチをもって、それより先立つこと4年前に多彩なポップ・カルチャー(この作品においてはフレンチ・ポップ、ヒップホップ、エレクトロニカ、そして映画などなど)をなかば感傷的にブレンドした作品だった。ポップ・ミュージックを愛する者たちのためのエレガントで洗練されたポップ・ミュージック。しかもそれは、いかにも90年代的な陶酔感を有した、けだるく甘美なサウンドでいっぱいだった。そんなポップの腕のたしかな調理人であるセイント・エティエンヌが『Foxbase Alpha』から30年目の今年、90年代末を主題とする新作を出したと。しかも通算10枚目になるそのアルバムが、じつにメランコリックで悲しみに包まれているとなれば、これはもう、放っておくわけにはいかない。

というのも、思慮深いセイント・エティエンヌが、90年代がテーマだからといって自分たちの過去の焼き直しなどしないことは、まあ想像がつく。ジョン・サヴェージやサイモン・レイノルズ、マーク・ペリーまでならまだしも、ダグラス・クープランドにまでライナーを依頼するほど音楽評論や読書が好きな彼らの創作行為には、大まかに言って批評性も備わっている。彼らが現在という地点からあの時代をどのように描くのかは、まったくもって興味深いところだ。

字幕

「失われた黄金時代としての90年代後半の楽天主義を振り返りますか?」

「それは、素朴で妄想と愚かさの時代だったと思いますか?」

「あなたはすべてを憶えていますか?」

「記憶の霧を通して」

「あなたには確信がありますか?」

だいたいこの、『私はあなたに伝えようと努力してきた(I've Been Trying To Tell You)』という含みのある言葉をタイトルにしたアルバムは、手法的には『So Tough』を踏襲しながら、じつになんとも不思議な作品で、たとえばバンドのトレードマークであるサラの歌がまともに入った曲が、1曲と言えるのか2曲と言えるのか3曲と言えるのか、まあそんな感じなのだ。アルバムの大半がインストで、たまに聞こえるサラの声はサンプリングされた断片としてミックスされているか、さもなければ亡霊のごとく靄のなかで歌っているかのようで、これは明らかに『スクリーマデリカ』よりも『メザニーン』やボーズ・オブ・カナダのほうに寄っている。

さらに奇妙なことだが、たとえば“Little K”や“Blue Kite”といった曲のなかには、ある種ヴェイパーウェイヴめいた響きや反復もある。かつてそこにあったリアルの喪失。90年代初頭の快楽主義を謳歌する人生観や無垢だったダンス・カルチャーは、90年代後半になるとトニー・ブレアを通じてエリートたちのものになるか、もしくはおおよそすべてがただの娯楽産業へと姿を変えた。

あるいは、ベリアルがレイヴ・カルチャーのレクイエムを作ったように、本作もまた叶わなかった夢への痛みをもった鎮魂歌と言えるのかもしれない。今回のサウンドは、「インディ・ポップ」というには少し無理があって、エレクトロニカやトリップホップ、アンビエント・ポップなどと呼んだほうがまだしっくりくる。いずれにしても本作には、90年代のセイント・エティエンヌが武器として持っていたスタイリッシュなレトロ・ポップのパッチワークはない。だが、ここにはリスナーを惹きつける力がたしかにあり、ぼくはけっこう気に入っている。とくに冒頭の“Music Again”〜“Pond House”は圧巻で、そして後半に待っている2曲──“I Remember It Well”から“Penlop”にかけてのいささかホーントロジーめいた展開もみごとだ。それは亡き者たちの囁きであり、アンビヴァレンスであたかも終わりの合図のようでもあるのだけれど、が、しかしセイント・エティエンヌがその甘美な響きを失うことはなかった。最後に収録された“Broad River”という、フォーキーなアンビエントは、とくに目新しいサウンドではないが、ぼくにはずいぶんグッと来る。きっとノスタルジーに浸ることが、この曲においては許されているのだろう。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE