MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > 幾何学模様- クモヨ島

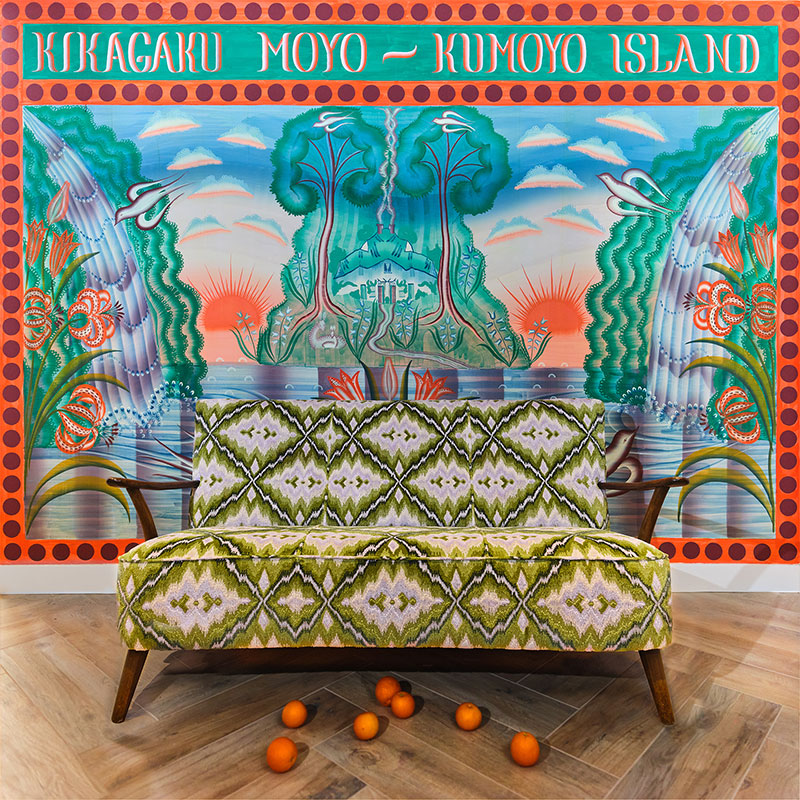

華やかだが割合落ち着いた色合いのジャケットからスリーヴを取り出し、ジャケットよりもわずかにぶ厚い、少しゴソっとした手触りのそれから、光沢のあるオレンジ色の盤を取り出す。盤を卓に載せて、針を落とす。分数はレコードAB面で48分。ぼくらはそのあいだ、スピーカーの前に「物理的に」釘付けになる──。多分、この作品の「体験」について描写をするなら、この書き出しが最も適切なのだと思う。

今作、『クモヨ島』は幾何学模様の5作目のアルバムにして、活動休止を告げる最後の作品である。『クモヨ島』は、幾何学模様のいままでの作品で最も多彩なジャンルを横断するもので、日本民謡もインディー・ロックもアンビエントもスピリチュアル・ジャズもモーラムも、サイケデリック・ロックが持つ「なんでもあり精神」が縫い合わせていく。

ただ面白いのは、A1 “Monaka”、A2 “Dancing Blue”、B1 “Cardboard Pile”、B5 “Yayoi,Iyayoi” などの幾何学模様流サイケデリック・ロックが聴ける楽曲のあいだには、A3 “Effe”、B3 “Daydream Soda”、B4 “Field of Tiger lilies” といった、まるでサイケデリックな演奏を少し遠くから眺めるような、どこか俯瞰した楽曲が挟まれていくことだ。アルバムを通してロック・バンドらしい熱狂は高まっていくよりも、絶えず横にずらされ、距離が取られる。それを最も象徴するのが、最終盤の展開だ。

今作で最も熱いギター・プレイが堪能できるB5 “Yayoi,Iyayoi” の長くドラマチックなギター・ソロが作り出すクライマックス感は、イビキのようなサウンド・エフェクトが印象的なB6 “Nap Song” により煙に巻かれ、そして今作を締めくくるアンビエント・トラックB7 “Maison Silk Road” の、ここまでのアルバム展開をどこか懐かしむような、間延びした余韻が延々と続いていく。

このアルバム構成は、ドラマチックな「終わり」を演出するより、むしろその「終わり」がうしろに、うしろにと、退却していくようなものに思える。この作品はジャンルの垣根を越えていると同時に、始まりがあって終わりがあるという、はっきりとした時間的な輪郭もぼやかしていく。

それにしても、あらゆるジャンルを横断するのがもはや「マナー」ですらあるようないまの音楽シーンのなかで、この作品の横断性はどれほどの意味をもつのか、とも思う。だが、そうであるにしても、この作品の横断性には、「アジア的なもの」という縦糸が走っていることは見逃せない。特に冒頭1曲目の “Monaka” には、日本民謡的な歌メロのバックで、演歌テイストのエレキ・ギターと、タイのモーラム的なフレージングのシタールが交差する印象的な場面がある。それに──ぼくらはつい忘れてしまうが──ロック・ミュージックというのは欧米圏の民族音楽のヴァリアントのひとつなのである。そのことを思い出させるように、『クモヨ島』の横断線は、ロック・ミュージックをある地方の民族音楽のひとつと言わんばかりの軽やかさで通過していく。

微妙に繰り返しになるが、その「軽やかさ」に「アジア的なもの」という地域的な重み付けがあることによって、『クモヨ島』の持つ多様さは、「民族音楽」や、「多文化」という、内実の欠如した抽象的な表現よりも一歩奥に進んでいるように思う。

もちろん戦前の日本の蛮行を思えば、「アジア的なもの」という括りを使用することへの警戒感も忘れてはならないが、しかし、ここ数年で勢いを増した、あらゆる文化を包摂し、接続させようとする多文化主義的言説は、ただぼくらを「外」へ、あるいは「他者」へと、強迫神経症的に追い立てては五里霧中にしてしまうばかりで、そこで生み出された「横断」や「ハイブリッド」というマジック・ワードを通して、実際ぼくらはなにと、誰と親密になれたのだろうか。むしろ出会う必要がない文化やイデオロギー同士を無駄に衝突させ、他者を排除したいというバック・ラッシュを生み出したのがこの10年余りのあいだに起きたことではなかったか。

少なくともぼくのような日本語話者にとって、『クモヨ島』という作品はドメスティックな輪郭の「外」に連れ出してくれる、というような単純なものではない。

幾何学模様ははっきりとした歌詞を持たないバンドで、実際に歌詞が決まっていない楽曲がほとんどなわけだが、今作にはかなり多くの日本語の「切れ端」が散りばめられていて、それは何かしらの物語に発展していかないにしても、耳馴染みのある「日本っぽい」メロディとともに、「ここは親密な場所だ」という安心感を与えながら、しかしその日本語の「切れ端」にすぐさま意味の読み取れない音韻が挿入され、さらにサイケデリックなギターや、シタール、ベース、ドラムなどの楽器群がぶつかることで、まるで「内」に、ある「親密さ」に、もうひとまわりスケールが大きい厚みが与えられていくような、不思議な経験をもたらしてくれる。この作品のアートワークのメイン・モチーフが、「ソファ」という親密な領域に位置する家具だったことをあわせて考えると、このことは示唆的だ。

確かに幾何学模様という作家自体、いまだに白人中心主義的な権威を引きずる「ロック・バンド」という形態のあり方を脱構築していく作家だったし、今作はあらゆるジャンルを水平方向に横断していくものだ。しかし、その「水平」はところどころでこぼこしていて、「手触り」があって、少しあやふやにしても、「アジア的なもの」という輪郭を持つ。「霧」を一挙に晴らしてしまう陰謀論や、構造的に言えばそれと大差ない数々のイデオロギーの代わりに、その「手触り」のわずかな確かさは、「霧」で覆われた「少し先」を照らし、歩く足がかりになるにではないか。

それにこの地域的な軸を持つ横断性とは、こうした音楽的な意味での横断性とは別の次元でもいえることだ。幾何学模様は世界中を飛び回るツアー・バンドとして活動するかたわら、〈Guruguru Brain〉という自主レーベルを運営しており、自身らの作品のみならずアジア圏の作家の数々のリリースを手がけている。そしてバンドの活動休止発表後、その活動はむしろ加速し、次々と新しい作品のプレ・オーダーを募りはじめた。あるインタヴューでは、自分たちが埋めていたポストを空けることで、そこに別のアジア圏の作家が入っていけるようなサポートを今後はしていきたいとも彼ら自身語っており、幾何学模様の「終わり」は、そうした地域的横断性をより促進させ、文化的、経済的な循環を志向する一要素に過ぎないことが見えてくる。

彼らはシーンのなかに屹立する「ロック・スター」になるよりも、ある共通性を持つ作家たちとともに、ひとつの圏域を形作る一要素になることを選んだ。その選択は『クモヨ島』のロック・バンド然としたプレイの後退とも関わることだろうし、今作の「終わり」のあやふやさともつながっているだろう。

それにしても、世界中を飛び回っていた彼らが、最後に「島」の作品を残すというのはどういうことなのだろうか。もしかしたらそれは、『クモヨ島』という作品が、自身らが耽溺するサイケデリックな夢想だけではなく、その夢想が住まい、増え広がるための、エコノミー(生態系経済)にフォーカスを当てるものだからかもしれない。『クモヨ島』の、あるいは幾何学模様の、あやふやな「終わり」は多分未来につながっている。

水平方向に進む横断線は、あらゆる「親密さ」を縫い合わせながら、通った先に微妙な「手触り」を残し、それは動物となり、鳥となり、植物となり、その「島」は育まれていく。そして、今作のメイン・イメージのソファに誰も座っていないことが示すように、その「島」を育むのは、〈Guruguru Brain〉を通して、この先彼らと共同していくアジア圏の作家たちでも良いし、当然、極東の島国で、『クモヨ島』に針を落とすだけのぼくらリスナーだっていい。

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE