MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

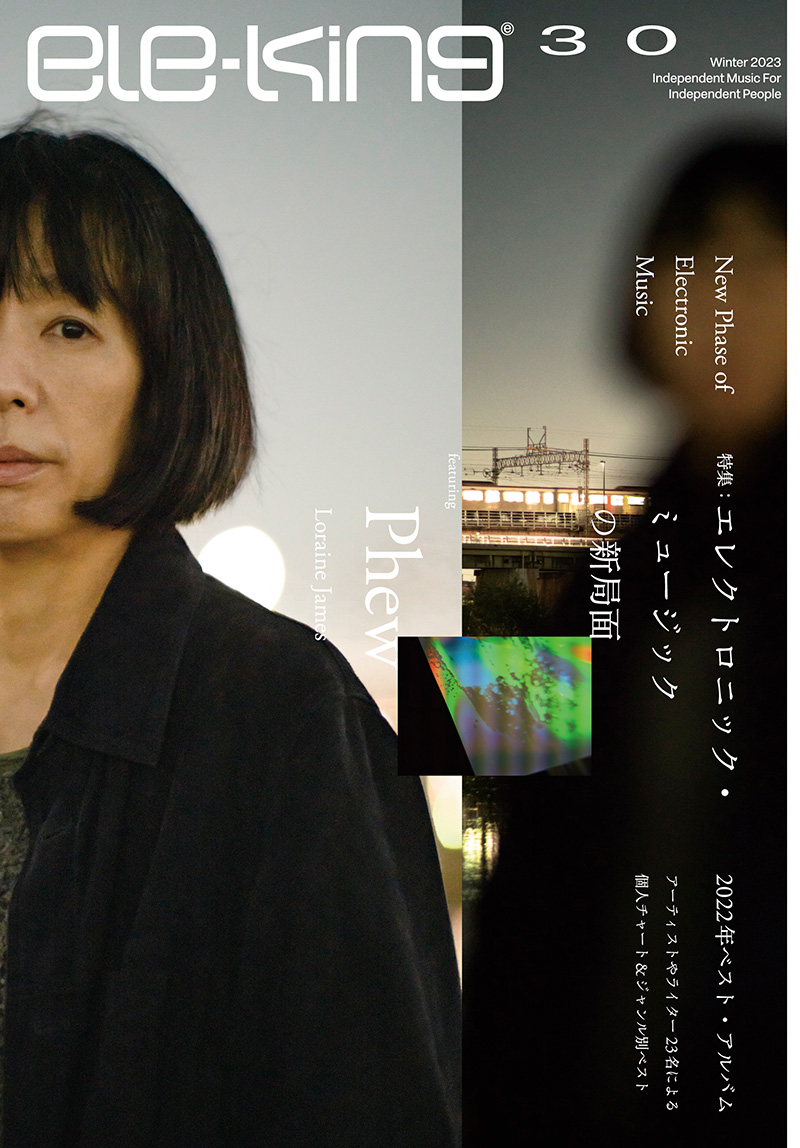

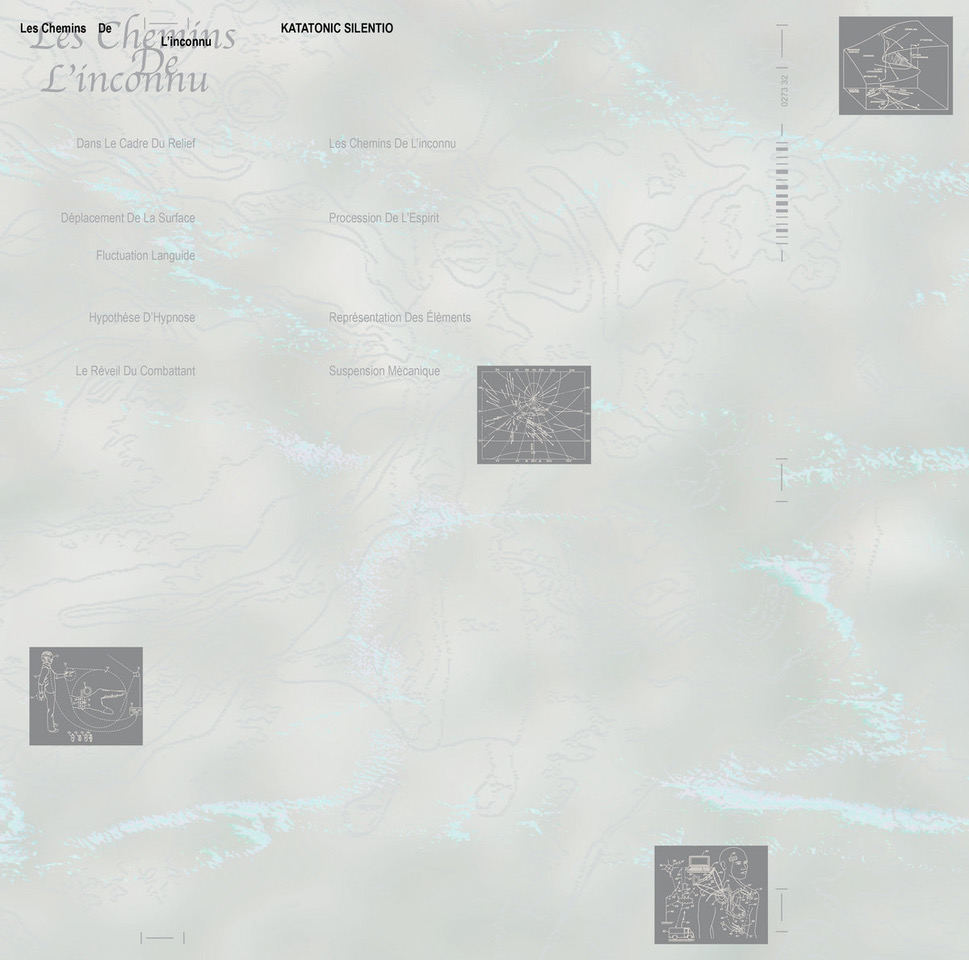

Home > Reviews > Album Reviews > Katatonic Silentio- Les Chemins De L'inconnu

LGBとTの間に大きな溝ができるなど性自認をめぐる議論が急拡大するなか、性自認の上位概念にあたる「自認」、つまりは自分は何者かという問題意識がかつてなく高まっている。アイデンティティという言葉にしてしまうと古臭い議論のように思われがちだけれど、既存の社会が多様性を受け入れられるかという最新のコンフリクトが背景にあることを考えると、アイデンティティの着地点はかつてなく複雑で、見たことのないものを探り出す作業に近くなっている。この問題に現在、思春期の課題として未曾有の経験をしている人たちにノンバイナリーとアンドロジーニアスの区別もついていないような年長者が口を出すのは不可能だと思えるほど環境や前提が異なっていることは僕も自覚しているつもり。アンビエント・ミュージックの思想的な背景にアイデンティティが大きなファクターとなっていると最初に気づいたのは、しかし、ジョニ・ヴォイドの作品を初めて聴いた時だった。3年前、自分自身をテーマにしたアンビエント・ミュージックというのはかつてなかったのではないかと僕は思い、彼の『Mise En Abyme』を「昔の自分を再構築する作品だと解釈した。その後、彼と同じようにアイデンティティをテーマにしたアンビエント・ミュージックにはいくつか出会うようになり、年末号のエレキング本誌で少し整理してみた。最近ではナタリー・ベリツェ『Of Which One Knows』が素晴らしい作品だったと思っている。『Mise En Abyme』の1年前に、そして、イタリアのミラノで、グリエンコというプロデューサーがそれまで手掛けていたテクノ作品とはかけ離れた作品をリリースするために〈CyberspeakMusic〉というレーベルを立ち上げ、『Reprogramming Identity(アイデンティティをプログラムし直す)』というコンピレーションを編んでいる。〈CyberspeakMusic〉のコンセプトはちょっと難解で、言語が確立されたことに対して感じる反抗や順応、魅惑と失望、そして新しい言語の魅力とフラストレーションが彼らを構成する原理だと謳っている。人間が言語を習得することをフロイトは去勢といい、それによって失われるものがあるという議論を引き継いだものなのか(音楽家には常に大きな課題だろう)、それとも言語の意味がもっと限定されて使われているのかはわからない。いずれにしろ、そのような高度ながら切実なテーマを叩きつけたコンピレーションに参加していたのがカタトニック・シレンシオことマリアキアラ・トロイアニエロだった。トロイアというのはイタリア語で売春婦を罵る言葉なので、これが本名というのはちょっと驚きつつ。

〈Bristol NormCore〉からリリースされたトロイアニエロのデビュー・アルバムは『Prisoner Of The Self(自分自身の囚人)』(20)と題され、ブレイクコアやインダストリアル・ブレイクビーツで固められていた。ベース・ミサイルにドラム・シャウトが炸裂するテクノロジーの反逆と喧伝されているように、なかなかに不穏な雰囲気が充満し、彼女がフラストレーションの塊なのはいやでも伝わってくる。ユニット名として採用されているカタトニック・シレンシオとは「緊張で体が固まった沈黙」を意味し、彼女が社会にうまく溶け込めていない状態も容易に想像できる。同じイタリアのジネーヴラ・ネルヴィがルッキズムを俎上にあげ、同じように社会との軋轢を表現していることにも通じるものはあるだろう。トロイアニエロの場合、デビュー・アルバムの時点では無理やり体を動かした結果がこうした音楽性を呼び込むことになり、動けない体から暴力衝動への飛躍はまさに「アイデンティティをプログラムし直」したという意味にも取れる。100ゲックスやリョウコ2000などブレイクコアは思春期の表現として完全に定着した感があり、殻を破りたいという衝動がそこには投影されているのだろう。ズリやエルヴァを起用した同作のリミックス・アルバムを経て、トロイアニエロが〈Ilian Tape〉から21年にリリースしたミニ・アルバムは『Tabula Rasa(白紙)』と名付けられ、囚人という状態からは抜け出せたのかなということもなんとなく窺わせる。そして、「白紙」の次に彼女が描いたのは同じく〈Ilian Tape〉から『Les Chemins De L'inconnu(未知の道)』という前向きなヴィジョンであった。実は彼女の作品で僕が最初にいいと思ったのは〈CyberspeakMusic〉からリリースされた「Emotional Gun」(19)というシングルで、『Les Chemins De L'inconnu』はまったくの未知に切り込んだわけではなく、彼女の作品には整然とした連続性があり、『Les Chemins De L'inconnu』は「Emotional Gun」を下敷きにした発展形にあたる。嫌がらせのような音を集めているようで、しかし、どことなく安心感もある “Tundra” が安心そのものをモチーフにした “Dans Le Cadre Du Relief” に、ライムやペシミストを受け継ぐ “Sub_Versive” や “Path Of Uncertainty” が “Le Réveil Du Combattant” や “Fluctuation Languide” にスケール・アップ。ゴシック沼にはまった “Hypothèse D’Hypnose” などは新たな傾向だろう。「Emotional Gun」に漲っていた奇妙な熱は少し冷めたものの、『Les Chemins De L'inconnu』は全体にアブストラクト度を強め、奥行きのある世界観に掘り下げられている。呪術的で、包み込まれるような感じはヘルムがマッシヴ・アタックをリミックスしたら……というか。

LGBとTの間に大きな溝ができたことでクィアという単語が死語みたいになってしまうとは数年前は思いもよらなかった。エマ・ワトソンがJ・K・ローリングの発言にエクスキューズを挟んだのが2年前。トランスジェンダーに対するバックラッシュはいまや国連決議にも及び、世界初の性適合手術を扱った『リリーのすべて』(15)を観直したら果たしてどう感じるのかまったく見当がつかない。クィアという単語が今年に入っていきなり逆噴射のように使われだしたのはビヨンセ『Renaissance』のアルバム評で、それではまるで『Renaissance』をノスタルジーに沈めようとするも同然ではないかと思い、サンプリングのことだけを言うならまだしも全体としてはそんな作品ではないと思った僕は1回も使わなかった。でも、それは間違っていたのかもしれない。『Renaissance』にはクィアという言葉が表していた時代を懐かしむ面もあり、現在だけがすべての作品ではなかったのだろう。ビヨンセでさえ、自分が何者であるかと戸惑う曲を冒頭においていたことが、こうなってくると、これがアイデンティティに苦しめられる時代なのだと観念するしかない。多様性の副作用。そういえば「ナンバー・ワンよりオンリー・ワン」という価値観に苦しめられた時代が日本にもあり、あの時とはレヴェルが違う騒ぎが欧米を中心に巻き起こっていると考えればいいのかも。

三田格

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE