MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

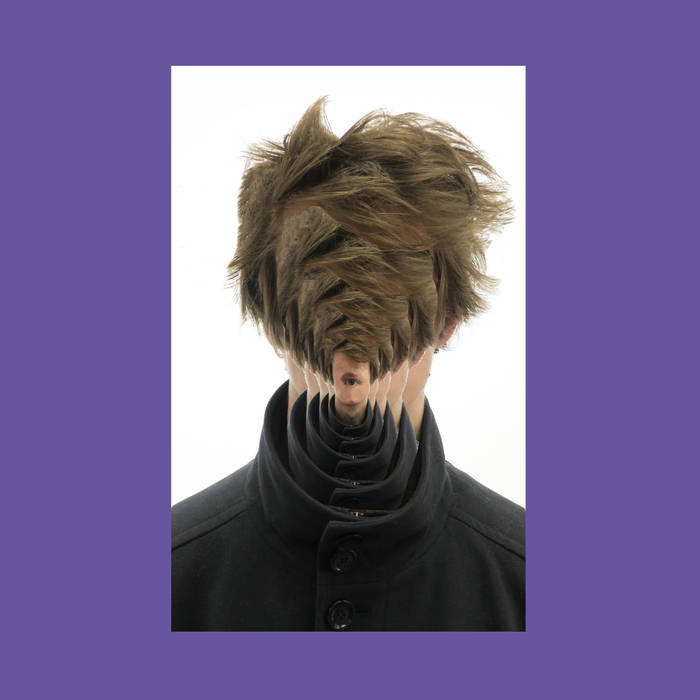

Home > Reviews > Album Reviews > Joni Void- Mise En Abyme

デビュー・アルバムは『セルフレス』というタイトルだった。セルフィーが撮りまくられる時代に「自分がない」と訴えていたのである。セカンド・アルバムは少し難しくなる。「Mise En Abyme(ミザナビーム)」とはフランス語で深遠な状態を作り出すことを意味し、日本語では「紋中紋」と訳される。モチーフの中に同じようなモチーフが入れ子構造になっているというイメージらしく、具体的には電話やカメラ、ゲームやヴィデオといったデバイスに残っている自分の痕跡をなくし、言葉になっていない他人の声をソースとして使うことによって、昔の自分を再構築するということのようである。短絡的に言えば自分という存在は複数の他人との関係のなかに存在していると考えるラカンの思想を音で表現するということになるのだろう。他人に「いいね!」をされなければ存在していると思えない、いわゆる承認欲求が蔓延しているSNS時代にはありがちというか、遅すぎた発想だし、そのような理屈が先にあったと知っていたら初めから聴かなかったかもしれない作品なんだけれど、そうとは知らずに聴いていた僕は、この作品が非常に面白く聞こえ、ミュジーク・コンクレートの傑作とされるリュック・フェラーリの『Presque Rien』をポップにしたような印象まで受けてしまった。そして、これが調べてみたらゴッドスピード・ユー・ブラック・エンペラー!のレーベルからリリースされていたのである。先入観のない音楽体験ほど人を驚かせてくれるものもない。あれよあれよという間に僕はジョニー・ヴォイドの過去音源にも手を伸ばしてしまった。

ジョニー_リッパーの名義で2010年から5枚のアルバムをリリースしてきたジャン・クザンが2017年から使い始めたミュジーク・コンクレート用の名義がジョニー・ヴォイドのようである。生まれはフランスで、14歳から独学で音楽を学び、2012年からはゴッドスピードユー~やティム・ヘッカーが拠点としていたカナダのケベックへ移住、ジョニー_リッパー名義では主にサウンドクラウドやバンドキャンプで作品を発表してきたものが名義を変えてからは〈コンステレーション〉とタッグを組んだという流れになっている。ケベックに豊穣なDIYシーンがあったことが彼をベッドルームから外へと誘い出し、パフォーマーとしての成長を促した上にオーガナイザーとしての活動にも発展していったという。フランスにいた頃は『アメリ』のヤン・ティルセンやフィリップ・グラスの映画音楽に影響を受け、サンプリング・ミュージックとしてのボーズ・オブ・カナダやベリアルに多くを学んだとも。そして、彼にとっての最大のヒーローはなんとBBCレディオフォニック・ワークショップに在籍していたデリア・ダービシャー(後にホワイト・ノイズ)で、細かく切り刻んだサンプリングや偶然性といった方法論はさほど珍しいものではなくなったと思うものの、音楽を演奏せず、徹底的にテープ編集にこだわるのは彼女の方法論に追従したいがためのよう。またミュジーク・コンクレートにポップな要素を持ち込むのも『ドクター・フー』のサウンドトラックを手がけていたダービシャーの影響といえるらしい。

2017年の『セルフレス』はややとっちらかった印象が強かったものの、その後の失意を背景にしてつくられたという『ミザナビーム』は縦横なイメージの広がりがあるにもかかわらず、全体のまとまりはよく、上に書いたようにボーズ・オブ・カナダやベリアルをミュジーク・コンクレートの文脈で受け継ぐものと考えていいと思う(『IDMディフィニティヴ』に2019年のページがあったら、完全にこれが大枠ですね)。オープニングは混沌としたフィールド・レコーディング(?)。続く“Dysfunctional Helper”から前半はメランコリックなコンポジションが並び、彼がタイム・トラヴェル実験と呼ぶ時間感覚の遡行が柔らかな感触とともに意識の反芻を織りなしてゆく。とくに“Lov-Ender (with YlangYlang)”というシャレたタイトルの曲はストレートにベリアルを思わせるところがあり、しかも、闇の中からベリアルを引っ張り出そうとする衝動も併せ持つ重層性が素晴らしい。似たような曲を畳み掛けているようでいて、周到に回避されている回帰性と微妙にずれてゆく感傷性やリズムは確かにモチーフの入れ子構造をなしており、パズルを解き明かすように耳を傾けたくなってしまうことは確か。話し中の電話音やファックスの送信音などで構成された“No Reply (Interruption)”を挟んで、後半は徐々に躍動感に満ちていく。アシッド・ハウスが床を踏み外したような“Safe House”、コーネリアスの悪ふざけを思わせる“Cinetrauma”、後半のハイライトといえる“Voix Sans Issue”では「音声なし問題」というタイトルとは裏腹にヴォイス・サンプルだけで複雑に絡み合うドローンをつくり上げているように聞こえるのだけれど……。最後の2曲はジョニー_リッパー時代の作風に戻り、それまでとは打って変わってアグレッシヴで重厚な曲調で締めくくられる。実験的な音楽であることをすっかり忘れてしまうほどイメージの展開が豊かで、見事な力作である。マーク・フィッシャーには悪いけれど、時代は前に進んでいる。

三田格

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE