MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Slowdive- everything is alive

スロウダイヴの音は、いつも現実から微かに、かつ決定的に浮遊している。サイケデリックなサウンドでもあるのだが、もっとヨーロッパ的とでもいうような、ロマンティックかつ幻想的ともいえるムードがある。そもそもシューゲイザー的なフィードバック・ノイズの奔流は、切り裂くような攻撃的なものはなくて、「この世から逃避するために、われわれの知覚を幻想的な領域へと連れ去ってくれる」ものだ。甘く、刹那で、しかし永遠を希求する音楽とでもいうべきかもしれない。

そしてスロウダイヴは、マイ・ブラッディ・ヴァレンタインやライドなどのシューゲイザー・オリジンのなかでもとくに耽美的であり幻想的なムードを放っているバンドである。音楽における幻想性はときに不思議な影響力と普遍性を持つ。それゆえ彼らの影響力は多岐にわたっている。シューゲイザー界隈に留まらず、エレクトロニカ、ドリーム・ポップ、ヘヴィ・ロックのアーティストやリスナーからジャンルを超えてリスペクトを捧げられている。たとえば2003年という早い時期にドイツのエレクトロニカ・レーベル〈モール・ミュージック〉からトリビュート・アルバム『BLUE SKIED AN' CLEAR-morr music compilation』がリリースされているほどである。

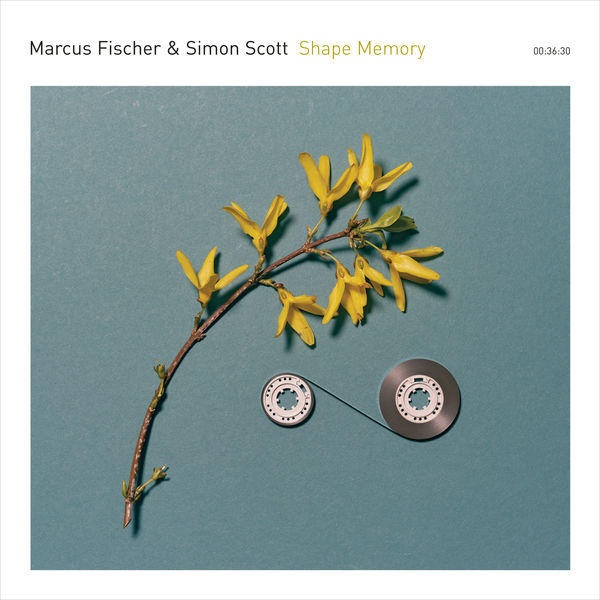

また今年リリースされた米国のニュージャージーのシューゲイザー・バンド、スロウ・サルヴェイション(Slow Salvation)『Here We Lie』(大傑作です)、米国のニューヨークのパトリック・J・スミスによるドリーム・ポップ・ユニット、ア・ビーコン・スクール(A Beacon School)『yoyo』、イタリアのシューゲイザー/ドリーム・ポップのバンド、グレイジィヘイズ(Glazyhaze)『Just Fade Away』などもスロウダイヴの影響を強く受けているように思う。スロウ・サルヴェイション『Here We Lie』は、スロウダイヴのサイモン・スコットがマスタリングを手がけているのだ。

さて、前作から6年の歳月をかけてリリースされた『everything is alive』は、これまでのスロウダイヴのアルバムのなかでもとくに「純度」の高い仕上りであった。そう、つまり彼らならではの幻想的で浮遊感に満ちた「響き」が混じり気のないサウンドで実現されていたのだ(リリースは〈Dead Oceans〉から)。

これはファースト・アルバムにして深い音像を実現している『Just for a Day』(1991)、ブライアン・イーノも参加している傑作セカンド・アルバム『Souvlaki』(1993)、音響派的なミニマルなサウンドへと至ったサード・アルバム『Pygmalion』(1995)などの90年代のアルバム、約22年ぶりの復帰作に、て彼らの新たな代表ともなった『Slowdive』(2017)などすべてのアルバムを通しての感想である。つまり彼らの「素」がもっともよく出ていた。

『everything is alive』は、まるで澄んだ水を飲むように体に浸透していくようなアルバムである。音は濁りがなく、コンポジションはスムーズ。アンサンブルも磨き抜かれていた。だからといって簡素なアルバムというわけでもない。モジュラー・シンセを用いたミニマルな電子音や、ニール・ハルステッドやクリスチャン・セイヴィルのギターが繊細にレイヤーされたサウンド、レイチェル・ゴスウェルの透明なヴォーカルが楽曲を満たしていく音楽でもある。そこにサイモン・スコットのドラムが、まるで無重力を舞うようにビートを打ちつけるのだ。ニック・チャップリンのベースもまた同様である。まさに完璧なスロウダイヴ・アンサンブルと言えよう。

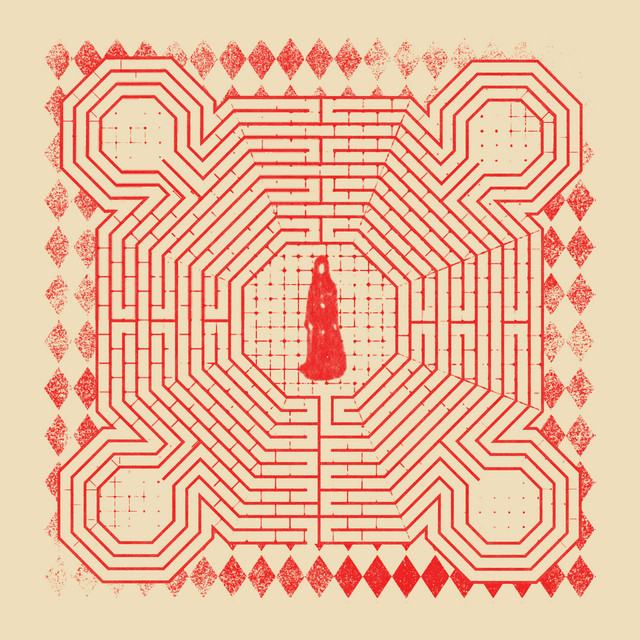

『everything is alive』は全8曲が収録され、計42分という比較的コンパクトなアルバムである。その「適度さ」「丁度よさ」はまさにヴェテラン・バンドならではのバランス感覚であった。しかし同時に音のシャワーを浴びるように聴いていると、ふと迷路に迷い込んだような錯覚をするときもある。いっけん聴きやすい音だが、現実から浮遊する力は、これまでのアルバム以上だ。

注目すべき曲は、やはり1曲目 “shanty” だろう。イントロはミニマルな電子音ではじまり、そこにギター、ヴォーカルが折り重なっていく。音が重なっても重くならず、どんどん浮遊感が増してくる。このアルバムはもともとモジュラー・シンセサイザーを用いたエレクトロニックな作風を目指してデモ制作がはじまったというが(結果的にはスロウダイヴ的な音に収斂していった)、その「名残り」はアルバム中の曲のそこかしこに聴きとるがことができる。とくに “shanty” は、イントロの電子音から、そのエレクトロニックなムードを聴きとることができる曲である。

加えてポップなメロディが印象的な3曲目 “alife”、5曲目 “kisses”、8曲目 “the slab” もアルバムを代表するトラックである。ミニマムなアンサンブルとサイケデリックな浮遊感に満ちたサウンドが魅力的で、今後、彼らを代表する曲になるのではないか。個人的にはアンビエントなシンセサイザーが波のように重なり合う “andalucia plays” に惹かれた。どこか『Souvlaki』期を思わせるシンセの扱い方の曲であり、彼らのアンビエント感覚がよく伝わってくるサウンドであった。

アルバムは、どうやらメンバーの家族の死が重要な要素になっているようだが、死の概念へと抽象的に引っ張られているわけではない。そのサウンドにはどこか「明るさ」すらあるのだから。

こんな不思議なムードのバンド/サウンドは世界中どこにもいない。シューゲイザーの精神的オリジンともいえるコクトー・ツインズの遺伝子をマイブラ以上に濃厚に継承しているバンドといえる。本作『everything is alive』は、そんな彼ららしい現実から浮遊するような「幻想的な響き=アンビエンス」が余計なデコレーションなく、体現した稀有なアルバムなのである。

デンシノオト

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE