MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

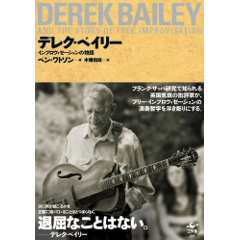

Home > Reviews > Book Reviews > 『デレク・ベイリー インプロヴィゼーションの物語』- ベン・ワトソン (著)、 木幡和枝 (翻訳)

イギリスの批評家ベン・ワトソンによって2004年に著されたデレク・ベイリーの評伝の、待望の邦訳である。訳者はベイリーの名著『インプロヴィゼーション』の翻訳に携わったことでも知られる木幡和枝。奇しくも原書が刊行された翌年にベイリーはこの世を去っており、本書には彼の生涯のほぼすべてと言ってもいいだろう活動の記録が、500頁を超えるヴォリュームをもって収められている。いま「記録」とは述べたものの、スタティックで淡々と事実が列挙されるような伝記からはほど遠く、かといって通俗小説じみた物語の展開が為されるわけでもなく、ベイリーの著作における擬似対話形式を模したのだろうか、まるでこの希代の音楽家や彼と関係を有したさまざまな人物が傍らにいて語りかけてくるような構成を、本書はとっている。そのことを著者は「矛盾に満ち、論争的で、未完成の書物」への意図であり、つまりは「即興的で弁証法的な本」であると言うのだが、このことはベイリーの音楽に対して、たんなる読解を試みたのではなく、むしろ真っ向から立ちむかうような批評的視座をもって対峙しているのだということの、忌憚のない宣言だと受け取ることができるだろう。ともあれ、極東の小国で暮らすわたしたちにとって、即興音楽のパラダイムを突き崩したともいえる異端ギタリストの人生に肉迫できるような書物が刊行されたということは、それだけでもじゅうぶんに意義のあることだと言えるように思う。

デレク・ベイリーは1930年にイギリスで生まれ、裕福でも貧乏でもないような労働者階級の家庭で育った。少年時代はクラリネットをはじめとして数々の楽器に親しんでいたという彼は、15歳のころミュージシャンである叔父の影響もあってギターを弾きはじめると、アメリカ合衆国の地下でジャズに革新をもたらし夭折していったギター奏者、チャーリー・クリスチャンの音楽に感応し、この楽器を奏することに没入していく。兵役を終え成年を迎えてからは商業的な音楽の世界に身を埋めていたものの、そこで出会った仲間とともに結成したジョゼフ・ホルブルック・トリオというグループでの活動が、ベイリーの音楽を唯一無二のものへと錬成し、さらにはコマーシャルな環境から脱する契機にもなったのだった。やがて各国の即興演奏家と盛んに交流するようになったベイリーは、集団をグループというかたちで拘束せず、なおかつ自発的な共演が潜在的に可能であるような創造の母体として、カンパニーという組織を率いるようになり、その演奏の場を毎年定期的に設けていくようになる。ベン・ワトソンの言葉を借りれば、それは「フリー・インプロヴィゼーションが一個のスタイルに固まってしまうのを阻止する試みであり、そのための丁々発止の場だった」のであるが、こうしたいわば音楽の未在を知ろうとする態度は晩年に至っても失われることはなく、肉体を蝕む病との「共演」も試みるなど、絶えず探究の途上に身を置きつづけたのであった。

ベイリー・フリークならずとも、音楽に興味を抱くどんな人間の関心をも引いてやまないだろう小噺が満載の本書にあって、しかしその枢軸をなしているのはやはりこのギター奏者が切り拓いた「フリー・インプロヴィゼーション」という即興演奏の新たな領野を巡って織り成される思索の数々である。それは音楽を、音が生起する現場において具体的に聴取していくための方策であり、言語にたとえるならば「ノン・イディオマティック」な演奏つまりあらゆる語法から離れることによって可能になるのだとベイリーは言う。わたしたちは音楽を、そこで鳴り響く音そのものというよりも、それが歴史的社会的に醸成されてきた文脈において聴くということが、しばしばある。たとえばシャッフル・ビートとウォーキング・ベースを耳にするならば、すぐさまその音楽に「ジャズ」というラベルを貼り付け、そこで創出された音の総体を慣れ親しんだものへと暴力的に還元し、次にどのような演奏がなされるのか、あるいはその音楽にどのような価値を見出せるのかということを、聴取の過程をほとんど経ずに判断してしまうことだろう。喫茶店で断片的に接したBGMに「バード直系のバップ・スタイルね」と衒ってみせるように。このとき捨象されるのは、音を生み出すということ、すなわちその源泉としての演奏者の存在に他ならない。ベイリーはそれを音楽の体験に取り戻そうとしたのであった。

このように考えると、わたしたちは同じように音が生成されるプロセスを音楽に組み入れようとしたもうひとりの人物を想起せずにはいられないだろう。ベイリーよりひとつ上の世代にいるアメリカ実験音楽の巨人ジョン・ケージである。だがケージが音をありのままにするために音楽に偶然性が発生するような環境を整備していったのだとすれば、ベイリーはむしろ真反対に「ノン・イディオマティック」な必然性を求めそして体現していったのであり、ついに音を手放すことはなかったのである。だからケージのレコードが彼の音楽の無数にある現象形態のひとつにすぎずそれを聴く体験がほとんど意味をなさないのとは異なって、ベイリーのレコードからは固有の響きを、あらゆる音楽様式を拒絶することで裸体となったギター奏者デレク・ベイリーそのものの痕跡を聴き取ることができる。もちろん、そうであるがゆえに、いまや誰もが知るようにベイリー風のアプローチというものがひとつのイディオムと化していることも事実ではある。しかし彼がまったくの自由を目指したのではなく、死の間際まで特定の弦楽器とそれを扱う自身の肉体に徹底的にこだわりつづけ、その上で「ノン・イディオム」を唱えたという意味を汲み取るならば、それは音楽の立脚点を、既成の文脈ではなくて、その時その場にしかあり得ないような実践する人間におくことによって、「楽譜や記録や体系に還元不可能な具体的な発語の結合組織」をそのつど生み出していったということではなかろうか。ならば情報に溺れ物語に翻弄される現代においてこそ、生きた音楽からけっして目を逸らすことのなかったデレク・ベイリーの足跡を、もういちどたどり直してみる必要があるとは言えないだろうか。

細田成嗣

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE