MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

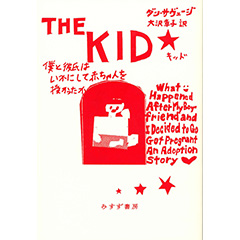

Home > Reviews > Book Reviews > キッド──僕と彼氏はいかにして赤ちゃんを授かったか- ダン・サヴェージ 著 大沢章子 訳

僕の好きなテレビ番組は、カメラが世界各国の街をウロウロするだけの『世界ふれあい街歩き』だ。とくに名所を巡るわけでもなく、その辺の普通のひとたちが普通に生活しているのをダラダラ映している感じがいいのだ。あるとき父親とぼーっとカナダのトロントの回を観ていたら、カメラはゲイ・タウンに入っていって、あるゲイ夫夫の話を聞いていた。僕はちょっと緊張した。僕は両親に17歳のときにゲイだとカミングアウトしているが、だからといって進んでそうした話を親と――とくに父親とは――しないからだ(アメリカ大統領選の話では盛り上がっても、同性婚の話はなんとなく避ける、そんな感じだ)。トロントのゲイ夫夫には4、5歳くらいの男の子の養子がいて、その子ときたらカメラに興奮しているのか「いつもキスしてるんだよね!」と繰り返してパパとパパを苦笑いさせていた。その姿に、僕は思わず泣きそうになったがこらえた……父親は沈黙に気を遣ったのか、「進んでますなあ」と一言だけ口にした。進んでいる……そうなんだろう。外国は。でも、そのときテレビに映っていたのはトロントではきっと「普通」の家族だった。

そのわりとすぐあとに、アイラ・サックスの映画『人生は小説よりも奇なり』(原題:Love is strange)を観た。それは「進んでいる」街ニューヨークで老いていくゲイ夫夫のちょっとした生活とその問題を描いた作品で、僕は隣に父親がいなかったせいか思い切り泣いてしまった。たしかに、進んでいる街では夫夫がいて、日本にはいない……法的に認められていない。だけど、進んでいようがいまいが、そこにあるのはなんら特別でもない普通のゲイたちが重ねていく生活と日々なのではないか?

本書の著者ダン・サヴェージはアメリカでは有名なゲイ・ライターで、僕も海外のゲイ・メディアなどで何度か名前を目にしたことがある。なかでもいじめ問題に悩むLGBTの若者にメッセージを届けたIt Gets Betterプロジェクト(https://youtu.be/Q-9uSExw3ig)の発起人として有名だ。彼は現在法的に認められた結婚をしていて、養子として迎えた子どもがいる……多くのひとが羨ましがるような、進んでいる国の、ゲイ・カップルのひとつの理想的な姿だ。いまやそうした家族も珍しくないのだろう。

が、この本ではそれがまだ珍しかった時代のことが書かれている。僕はまず本国で刊行されたのが1999年だということに驚いた。1999年! 前世紀だ。実際、サヴェージは序盤で同性婚が法的に認められるのは自分が死んだはるかあとだろうというようなことを書いている。僕は、そうだ、外国の「進んでいる」街に憧れるあまり、そこがまだ進んでいなかった時代を忘れていたのだ。社会は勝手に前に進まない、そんな当たり前のことを。サヴェージはそして、その前世紀における、ボーイフレンドのテリーと養子を迎えるまでの奮闘、その日々を詳細に記述していく。普通のゲイのひとりとして……いやもう少し正確に言えば、皮肉まみれのジョークを得意とするゲイ・ライターとして。口がやたら回るゲイの先輩の身の上話を聞いているようで、笑っているうちにあっという間に読めてしまう。本書が読み手のセクシュアリティを限定せずに支持されているのはそのためだろう。

もちろん、ここにはゲイ・カップルが親になるとはどういうことかを巡る問いがある。「生物学的に」親になることはできないふたりが、親になる。何のために? どうやって? ダンとテリーのカップルは考えて、迷って、でもたしかに前に進んでいく。自分たちふたりの未来に向かって。男親と男親を持つ子どもは社会にどう受け止められるのだろうか。どうやって育てていく? 誰に助けを求める? 彼らは産みの母親と直に会って、子どもを迎えてからも関係を保つという「オープン・アダプション(開かれた養子縁組)」を選択するので、当然ふたりだけで親になることはできない。さまざまなひとたちがこの冒険に加わっていく。養子縁組のエージェント、里親となった経験のある友人夫婦、それぞれの家族、いままで交流を取らなかった隣人たち。そして何より、産みの母親。彼女、メリッサはひとつの選択としてホームレス暮らしをする「ガター・パンク」であり、収入に恵まれたカップルでもあるダンとテリーが、金銭を持たない彼女と交流していく様は本書で最大の見どころだ。そこでは交わるはずのなかった人生が重なっていく。……つまりこうだ。ゲイとして生き、考えられる幸福を追求するとき、社会とどう向き合っていくのか――本書はそのドキュメントになっているのだ。

ダンとテリーがここで行っているのは、そうした意味ではゲイが社会と向き合うときに課される訓練のようなものでもある。ゲイ固有の問題や悩みが、ここにはやはりあるからだ。が、そこに対してあくまでふたりは個人として向き合っていくので、次第にセクシュアリティに拠らない普遍的なテーマを帯びてくる。ふたりはユーモアと愛でひとつずつ乗り越えていく。念のため断わっておくが、結婚をし子どもを持つことだけがゲイの幸福のゴールではない。が、ダンとテリーはそれを自分たちの幸福として選んだ、ということ。あくまでひとつのケースだ。ただ、僕はこう思うのだ。これはたしかにまったく個人的な話であるけれども、同時に社会が変わっていく様がはっきりと描かれている、と。誰かが自分の幸福について真剣に想像し、悩み、足を前に出せば、それはまったく知らない誰かの幸福を導いてくるかもしれない。それを社会と呼んでもいいではないか。

いよいよふたりが親になる予感が迸り、たしかに形になっていく後半はとりわけ感動的だ。「遅れている」国に住んでいる僕もまた、そのストーリーに参加できるような生き生きとした描写に満ちている。父親もいる居間で読んでいた僕は、やっぱり少し泣いてしまった。そして、読み終えたあとに自分がこれまでは考えもしなかった未来を想像した。いくつかの可能性を。そのうち、その夢想の話を友人たちや家族としてみようと思う。そうして変わるかもしれない社会について、語り合ってみよう。

木津毅

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE