MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Book Reviews > ヨーロッパ・コーリング――地べたからのポリティカル・レポート- ブレイディみかこ

デーモン・アルバーンは「民主主義が我々を裏切った」と言い放った。トム・ヨークは「老人たちの自殺行為で、とても混乱している」と再投票を要求した。ノエル・ギャラガーは「ブラック・デイ」とインスタグラムに投稿し、リアム・ギャラガーは「世界を止めろ、俺は降りる」とツイートした。それぞれ表現は異なっているものの、この四人が大枠で同じ意見を表明するなど滅多に見られぬ光景である。かれらだけではない。ジョニー・マーやリリー・アレン、エド・サイモンズやスチュアート・マードックらは憤慨あるいは落胆の言葉をツイートし、ジャーヴィス・コッカーも再投票を求める署名活動に参加している。

ロック・ミュージシャンだけではない。ミラ・カリックスは投票の結果を受け、「48%へのサウンドトラック」というコメントとともにレディオヘッド "How To Disappear Completely" へのリンクをツイートした。ミラニーズやマウント・キンビーは投票前から残留を願う言葉を発していたし、DJフードやハーバート、コード9やクラーク、ゾンビーらが今回の投票結果を憂いている。マッシヴ・アタックはハイド・パークで "Eurochild" を演奏し、あるいは先日『ele-king』でもお伝えしたようにビル・ドラモンドはロマの一団と「第九」を演奏した。スクエアプッシャーは新曲を公開して抗議への共闘を呼びかけ、ゴールド・パンダはブレグジットにインスパイアされたEPをリリースした。

UKだけではない。フランスではロラン・ガルニエが、合衆国ではローレル・ヘイローやDJシャドウが離脱という結果を嘆いている。OPNは「老人たちからぼくらを守れ」とツイートし、アノーニはブレグジットの原因が「25年間に及ぶ米国による犯罪的な外交政策」にあるとフェイスブックに投稿した。

調べればもっと出てくるだろう。多くのミュージシャンが残留を願っていた。文化的なものや創造的なものは、異文化同士の接触やコミュニケイション、ヒトやモノの絶えざる往来と交流によって紡ぎ出されていく。それを肌で知っているからこそ、かれらはみなこうした怒りや嘆きを表明しているのだろう。とはいえ、そのようなクリエイティヴィティや多様性にのみ争点を限定してしまうこともできないというところが今回のブレグジットの厄介なところでもある。ミック・ジャガーやロジャー・ダルトリー、ブルース・ディッキンソンは離脱を支持していた。そのうち最初のふたりは70代である。今回の国民投票では高齢層の離脱支持率が非常に高かったことが明らかになっているが、それはミュージシャンも例外ではなかったということだ。事態は単純ではない。

昨年『ガーディアン』に労働党党首ジェレミー・コービンを支持する声明を寄せたり、同じく『ガーディアン』でギリシャの元財務大臣ヤニス・バルファキスと対談したりしていたブライアン・イーノは、投票日の5日前というギリギリのタイミングに、フェイスブックで残留への投票を呼びかけた。そこで彼があらわにした「『偉大なる』英国への抑えがたい熱狂」に対する危機感は、彼の最新作『ザ・シップ』でも表明されていたものだが、イーノがその最新作で試みた分の悪い賭けも、今回は負けに終わったと言っていいだろう。

かれらが見ていたのは理念や理想だった。かれらには見えていなかったのだ、「地べた」が。

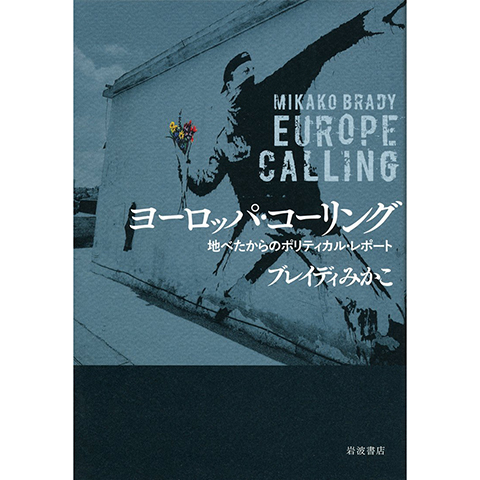

まず、バンクシーのグラフィティをどでかく掲げたジャケットが最高にクールだ。ブレイディみかこ4冊目の著作となる本書には、「Yahoo! ニュース 個人」で発表されたUKの政治や社会をめぐる時評が年代順に収録されており、読者はブレグジットという決定的な転回点に至るまでのUKの2年間の歩みを、ひとつの物語のように読み進めていくことができる(これは紙の本ならではの構成だ)。

NHSという無料の医療制度やファーザー・エデュケイション(Further Education)という成人教育システム、あるいは保守党と労働党のせめぎ合いやイングランドとスコットランドの緊張関係など、日本ではあまり報じられないUKの政治的・社会的状況が平易な文で綴られている点も参考になるが、やはり読み物としての本書の魅力を最大限に高めているのは、三人の主人公の存在だろう。スコットランド国民党(SNP)のニコラ・スタージョン、労働党のジェレミー・コービン、ポデモスのパブロ・イグレシアス。かれらがどのようにUKやヨーロッパの現状を見つめているのか、かれらがいかにその現実を変革しようとしているのか、かれらがそのためにどのような言葉を発しどのような行動を起こしてきたのか、そしてなぜそれが成功を収めているのか。本書はこの三人の闘争を追った戦記としても読むことができる。かれらが浮かび上がらせるのは、もはや「右」と「左」というタームでは整理できなくなってしまった現在のUKやヨーロッパの政治的な構図である。著者はそれを「上」と「下」というタームに置き換える。これまでも「地べた」から社会や文化を捕捉し続けてきた著者だが、とりわけ本書では彼女の「地べた」節が炸裂している。

欧州で新左派が躍進しているのは、彼らが「負ける」という生暖かいお馴染みの場所でまどろむことをやめ、「勝つ」ことを真剣に欲し始めたからだ。

右傾化する庶民を「バカ」と傲慢に冷笑し、切り捨てるのではなく、その庶民にこそ届く言葉を発すること。 (136頁)

左派は、経済をこそ訴えていかねばならない。 (233頁)

この歪みを正してくれるなら右だろうが左だろうがイデオロギーは関係ないというところにまで来ている。 (260頁)

などなど、本書には「地べた」から投げられた石=メッセージが随所に刻み込まれているが、その中でも最高にかっこいいのが次の一節である。

米と薔薇、すなわち金と尊厳は両立する。米をもらう代わりに薔薇を捨てるわけでもないし、米を求めたら薔薇が廃るわけでもない。むしろわたしたちは、薔薇を胸に抱くからこそ、正当に与えられてしかるべき米を要求するのだ。 (281頁)

要するに、「金をよこせ」ということである。「金をよこせ」という話に穢れたところなど少しもない。そういう当たり前の要求を当たり前にできるような社会を作っていくにはどうしたらいいのか。かつての「一億総中流」という幻想が「一億総活躍」という言葉に置き換えられ、極度に「上」と「下」との分離が進み、「地べた」が存在しないものとして処理されるこの日本では、特にそれを考える必要があるだろう。参院選や都知事選を経てどんどんと沈んでいくこの暗澹たる日本に生きる者にとって、本書で描かれるUKやヨーロッパの状況には参照すべき点が数多く含まれている。

本書は書店の棚のジャンル名でいえば「政治」や「社会」に分類される本で、いわゆる「音楽」の本ではない。ミュージシャンもそんなに登場するわけではない(ビリー・ブラッグとイーノくらいだ)。けれど、この本からはUKの様々な音楽が聞こえてくる。かの地と同じ島国であるこの国では、海外から音楽が輸入されるときに必ずと言っていいほどその背景が切り離されてしまうが、本書が描いているのはまさに、そのように運搬中に海の中へと投げ捨てられてしまう、音楽の様々なバックグラウンドなのだ。

確かに、残留派のミュージシャンたちには「地べた」が見えていなかったのかもしれない。それでもかの地では多くのミュージシャンがそれぞれの思いを胸に抱き、それぞれの言葉で今回の国民投票について発言している。それは、かれらにとって政治や社会の問題が音楽と同様に身近で、リアルで、大切なことだからだ。いまだに「音楽に政治を持ち込むな」などという議論が巻き起こってしまうこの国で、ブレグジットというこのタイミングに本書が刊行されたことには大きな意味がある。本書は「日本」の「音楽」ファンたちにこそ向けて投げられた石なのだ。

小林拓音

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE