MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

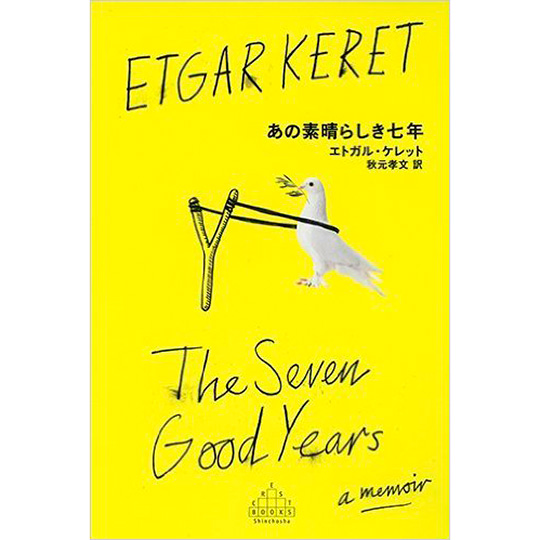

Home > Reviews > Book Reviews > あの素晴らしき七年- エトガル・ケレット 著 秋元孝文 訳

人生に必要なものはなんだと思う? エトガル・ケレットを読んだぼくならまずはこう答える。ユーモア、遊び心、人生がどんなに深刻で、悲劇的な窮地に陥ろうとも、いや、だからこそ忘れてならないもの。多少の茶化しが入るぐらいがいい。ぼくも最近、自分がわりと深刻な事態になったのだけれど、これはもう笑うしかないでしょと思えると、気持ちが楽になった。ま、こじつけだけど。

さて、ぼくたち音楽ライターは、よくよく暗喩として「ゲットー」ないしは「ディアスポラ」という言葉を使う。泉智のレヴューのなかにどれだけ「ゲットー」が出てくるのか数えたことはないけれど、本書は史実としての「ゲットー」(つまり、ホロコースト、貧民街ではなく強制収容所を意味する)を生き抜いて、言葉本来の意味でのディアスポラ(つまり、離散したユダヤ人を意味する)を両親に持つ、イスラエルはテルアビブ生まれの作家、エトガル・ケレットによる自伝的エッセイ集だ(原書は2015年刊行、本書は2016年刊行)。

子供が生まれ、父が死ぬまでの7年間の記録の断片集で、36篇のショート・ストーリーのなかには様々な象徴的な事柄がさり気なく見え隠れする。そのひとつ。ユダヤ人であること、中東に生きること、それもイスラエルで暮らすこと──ケレットはいわゆる“政治的な作家”ではないと思うけれど、ここに描かれている彼の何気ない日常は、ぼくの無知がもたらすイスラエルへの先入観を相対化する。当たり前の話だが、イスラエルという国とそこで暮らす庶民は分けて考えるべきであり、さらに当たり前の話だが、イスラエル人の生き方にもいろいろある(本書のあとがきによれば、ガザ侵攻のときにケレット夫妻は亡くなったパレスチナの子どもへの哀悼の意を示したことで、自国民からバッシングされ脅迫まで受けてたそうだ。国外では反ユダヤ主義と出会い、イスラエルという国への嫌悪とも直面し、国内でもケレットは、愛国的な人びとからの反感を買うことも少なくない)。

つまりユダヤ人として今日イスラエルに生きることは、たとえばの話だが、日常的にテロリズムに遭い、自分たちを憎む存在について意識しながら、自分の人生があとどのくらいなのかに思いを巡らすこと。あるいは、いまだにドイツ語を聞いただけでも神経質になってしまい、たとえ浴室に雨漏りがあったとしても近々自分たちを破壊したいと思っている国=イランから核ミサイルが飛んでくるらしいから直すこともないだろうと考えてみたりすること……

このような説明を書くと、いかにも重たい話のように思われるかもしれないが、まあ、実際に重たい。ただ、ケレットはそれをいかにも重くは描かないのだ。エスニック・ジョークもあり、まあとにかく、本来であればとても笑えない状況における笑いがある。完結した笑いではない。一篇一篇、読後に考えさせられる。翻訳の文体、ときにすっとぼけた文章も魅力的で、ぼくのいい加減な印象論で言わせてもらえば、これは中東のヴォネガットだ(『スローターハウス5』を思い出さずにはいられなかったです)。テロリストの攻撃があった最中に子供が誕生して、本書の最後はミサイルが投下された日の、笑えない状況下における家族の微笑みで終わる。日常化した不可避的な暴力に対して笑いで応えているというか、本書のキャッチコピーに「強靱なユーモア」という言葉があるが、まったくその通りだと思った。

では最後に、強靱なユーモアの“強靱さ”がいかなる思考に裏打ちされているのか、その例をひとつ紹介しよう。作者の幼少期に、幼子を寝付かせようと父が話したベッドタイム・ストーリーが実は何かを教えようとしていた、という一篇がある。戦争を生き延びた父がイタリアの闇社会に救われたという実話に基づいた、酔っぱらいと売春婦の話だが、それら父のベッドタイム・ストーリーが真に伝えんとしたことを、ケレットはこう解釈している。

「どんなに見込の低そうな場所でなにかいいものを見つけんとする、ほとんど狂おしいまでの人間の渇望についての何か。現実を美化してしまうのではなく、醜さにもっとよい光を当ててその傷だらけのイボや皺のひとつひとつに至るまでの愛情や思いやりを抱かせるような、そういう角度を探すのをあきらめない、ということについての何か」

芸術に役目があるとしたら、間違いなく、この「何か」は重要なひとつだろう。本書を教えてくれた松村正人に感謝したい。ぼくはいまもう一冊の翻訳書、『突然ノックの音が』を読んでいる。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE