MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

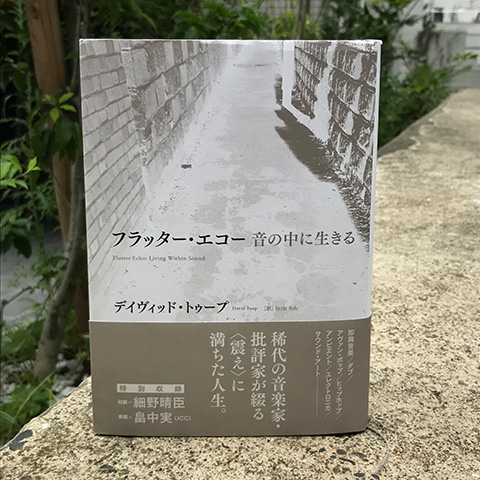

Home > Reviews > Book Reviews > デイヴィッド・トゥープ(little fish訳)- フラッター・エコー 音の中に生きる

聴くという行為は音が言葉で置き換えられなくても起こり得るということである。 (本書より)

先日多摩川に行ったら、鬱蒼と茂る土手の草むらのあちこちから、7月の上旬だというのに、早くも虫たちの声が大きく聞こえた。まさに立体音響。臨場感たっぷりのバイノーラル。バイオ・ミュージック。というか、これが自然音。聴かなければ聴こえてこない。ジョン・ケージ風に言えば、聴くことは創造的行為。

90年代に小山田圭吾はこう言った。作り手の想像力と聴き手の想像力が重なる領域で鳴る音楽を目指す。その領域をアンビエントと呼べるなら、『Mellow Waves』にも、ハウス・ミュージックにも、アンビエントがある。

この話は、90年代に某イギリス人ライターに言われたことともリンクしている。読者もいっしょに考えてもらえる文章を目指していると彼はぼくに言った。我こそはそのジャンルのプロパーなりという態度はしない。作品の作者は自分なのだから自分が言っていることが正しいなどと作品を作者の奴隷にしない。自然の音は聴く人が聴けば作品になる。芸術家を崇めることを止める代わりに、凡庸な日々こそが芸術になりえる。そもそも実験とは、“問い直し”を意味する。ゆえに実験主義とアンビエントは隣接し、ゆえに実験とは、保守的な社会への抗議にも結びつく。

デイヴィッド・トゥープの『音の海』には、こうした感覚が巧妙に描かれている。翻訳が出る数年前だったので、ぼくは自分の拙い英語力で苦労しながら原書で読んだものである。翻訳が出てからは、3人の友人に同書日本語版を買わせた。自慢ではないが、ぼくはトゥープをライターとして有名にした『The Face』誌の1984年の黄色い表紙のエレクトロ特集も所有していた。1993年の『The Face』誌の「Ambient Summer」の記事もリアルタイムで読んでいる(『Ambient Works Vol.2』リリース時におけるリチャード・D・ジェイムスのインタヴュー記事も)。影響を受けたと言えるほどトゥープの全著作物を読んでいるわけではないが、尊敬しているライターのひとりであることに間違いはない。

とはいえ、よくわからないところもあった。たとえば、元々はデレク・ベイリー以降に登場したインプロバイザーのひとりであり、イーノの〈オブスキュア〉からも作品を出しているトゥープは、何故いちはやくジャーナリストとしてヒップホップについて著した『Rap Attack』を上梓したのだろうか──。

本書には彼の音楽遍歴がこと細かく記されている。トゥープは前衛/実験音楽の徒である前に、ブルースやソウルといったブラック・ミュージックを幼少期から好んでいる。アカデミズムとも繫がる前衛/実験音楽界、とくにその書き手たちは、涙もろい人情的なソウル・ミュージックなどは本気で相手にしない傾向にある。生活のために書いたとトゥープは告白しているが、『Rap Attack』が気持ち良いのは、まだシーンがアンダーグラウンドだった時代(重要人物と会うのに、面倒な手続きを要しなかった時代)に立ち会えたという幸福が重要項目であるにせよ、テキストの根幹に、トゥープの無垢とも言えるブラック・ミュージックへの愛情があるからだろう。もちろん世のなかには、愛が言い訳にしかならない駄文は多々ある。が、音楽に関する経験と思考を重ねた成果を願わくば他者と共有したいと思うとき、結局のところはそこに行き着くものなのだ。

『フラッター・エコー』はデイヴィッド・トゥープの自伝である。まさかこんなものが読めるとは思わなかったので、嬉しくて、ページをめくるのがもったいない気持ちで本書を読んだ。長年読み続けていたライターの、労苦の絶えなかった人生を知ることができたという喜びも覚えた。とりわけ女性との別れ、そして貧困については赤裸々に書かれているわけだが、彼の人生を見ていると実験音楽やアンビエントといったマニアックな音楽が、知識偏重的でも、高年収専門の音楽でもない、ということがよくわかる。むしろそれは生き方の自由とリンクして、とくに、人生最大の苦境において、自分に残されたオプティミズムのすべてを注いで『音の海』が執筆されたという話は、ぼくを揺さぶるには充分過ぎた。

『音の海』を読んでいると、世界のいろんな“音”の場面が、人知れず接続して、ゆっくりとスムーズに拡がっているような感覚を覚える。それは音楽書の読書体験としては最高レベルのもので、と同時にそれは、聴くという行為が創造的行為であり、そしていまだ実験的かつ神秘的な体験であることを再認識させる。

ライターである私にとって事態をさらに複雑にしているのは、どのようにして言葉で置き換えられることなく音を聴き、その一方で言葉が不在の聴覚体験を言葉で説明するかという問題である。これは不可能に近い。私の一生の仕事であると言える。(本書より)

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE