MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

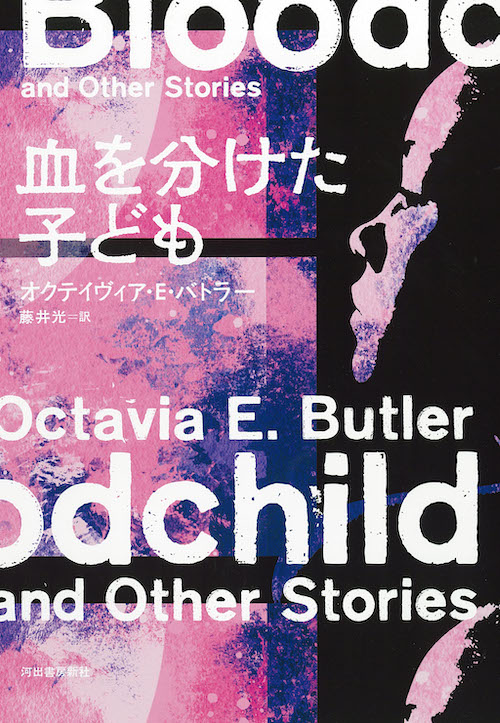

Home > Reviews > Book Reviews > 血を分けた子ども - オクテイヴィア・E・バトラー 著藤井光 訳

言うほどSFファンでもないぼくがオクタヴィア・E・バトラーを知ったのは、ご多分に漏れずアフロ・フューチャリズム研究における先駆者のひとりに名前があったからだった。いや、「ご多分に漏れず」とは、我ながら偏見に満ちた言い回しだ。彼女の小説は、「ご多分に漏れず」フェミニズムの文脈でも読まれているのだから。ぼくがこれまで唯一読んだことのあるバトラー作品は、ハードカヴァーの、山口書房から刊行された『キンドレッド―きずなの招喚』だ。読む前に想像したのはサミュエル・R・ディレイニーの、たとえば『バベル-17』や『アインシュタイン交点』のような、カウンター・カルチャーにも汲みするニューウェイヴSF的な思考実験を詩的に展開するスペキュレイティヴ・フィクションだったけれど、読後に思ったのは、これはJ・G・バラードというよりもアリス・ウォーカーに近いということだった。待望の翻訳、『血を分けた子ども』を読んだいまもそう思える節は随所にある。が、このヴァラエティ豊かな短編集におけるバトラーはときに残忍で、ときに驚くほど絶望的で、じつに暗く重たい。それでも途中で放り出すことなく、最後までいっきに読ませてしまう。

紹介することが先だろう。1992年2月号の『Wire』に掲載の「Loving the Alien - Black Science Fiction」という、編者マーク・シンカーによる先駆的論考で、サン・ラー、パブリック・エネミー、ジミ・ヘンドリックス、P・ファンク、デトロイト・テクノらの解説に混じって、SF作家として登場するのがディレイニーとバトラーのふたりだ。これは、アメリカの批評家マーク・デリーが「Black to the Future」と題した考察において、ディレイニー、グレッグ・テイト、トリーシャ・ローズ(*)の3人に話を聞いた上で提言した「アフロ・フューチャリズム」なるタームが世に出る1年前の話になる。そんな事情があって、音楽ファンのあいだにバトラーの名が届いたのは、90年代を通して黒いSF論——デリーの定義によれば「20世紀のテクノ文化の文脈で、アフリカ系アメリカ人のテーマを扱い、アフリカ系アメリカ人的な関心事を強調するスペキュレイティヴ・フィクション」——への注目が高まっていく過程においてだったけれど、ここ日本では、早くから翻訳が出版されていたディレイニーと違ってバトラーには日本版がなかった。だから『キンドレッド』の翻訳があると知ったときは、それはもう嬉しかった。これでようやくバトラーが読める。白人男性の祖先に召喚され、19世紀奴隷制時代のむごたらしい暴力(拷問)や性差別、白人至上主義の世界を体験させられる1976年のLAで暮らしていた黒人女性の主人公は、その悪夢=過去と格闘し、それを永遠に抹消しようとする——そんな話だった。92年の『Wire』の論考によれば、黒いSFとは「地球上の地獄という最悪の未来とそのなかにいることを可能にし、それが日常のあらゆる現実に織り込まれている」ことを出発点としているとあるが、『キンドレッド』はまさに強烈なその一篇に違いなかった。

黒人、しかも女性で黒人のSF作家という二重の意味においてのこの先駆者は、当然ほかにも多くの小説を発表しているわけだが、日本では『キンドレッド』以降翻訳されることもなく、昨年は長らく絶版となっていた同書が文庫で再発されたばかりだった。が、つい先日、彼女のもっとも有名な短編集である原題『Bloodchild and Other Stories』が『血を分けた子ども』という邦題でとつぜん刊行された。これはいったい、なんということか。考えてみれば、1979年に小さな出版社から初版が刊行された『キンドレッド』だって、それがSFファン以外のところで広く評価を得ることになるのはずいぶん後になってからだ。21世紀に入ってからのほうが人はその先見性に驚嘆し、議論が活発化しているように思える。それにまあ、ここ数年の文化状況を鑑みても、いまバトラーを読むことはタイムリーかもしれない。音楽で言えば、シャバカ・ハッチングスのような人だっている。

『血を分けた子ども』には、7つの短篇とふたつのエッセーのコレクションで、それぞれの作品に関する著者自らの短い解説も付いている。表題作の「血を分けた子ども」は1984年にヒューゴー賞(およびローカス賞、およびサイエンスフィクション・クロニクル賞)を受賞した彼女の短篇の代表作のひとつだ。これはトリクなる(おそらくムカデのような)地球外生物とトリクの惑星に移住した人間の物語で、人間の体内に卵を産むトリクが、人間を保護しているという設定になっている。奴隷制の物語ではない、と著者が解説の冒頭ではっきり書いていることから、発表された当時はほとんどそう読まれたのだろう。その誤解を正そうと、著者は敢えて解説を書いたのではないかと察する。ぼくも解説がなければそう読んでいた可能性は高い。かつて妊娠を強制させられた黒人女性を思わせるし、自分が生きていくためには理不尽な現実も受け入れなければならないという話ではあるが、しかし卵を植え付けられるのは男性だし、たしかに辻褄が合わないところがある。バトラーによれば、ひとつには、困難な状況に直面した男性が愛のために妊娠を選べるのかという設問があり、別のレベルでは異なる生物同士のラヴ・ストーリーであり、……とかいろいろ。しかしながらこの奇妙な共生は決して晴れやかなものとは思えず、ぼくは読んでいるあいだ心の置きどころのない感覚が消えることはなかった。この短い物語のなかの細部からは、じつに多くの言葉を導くことができるだろう。

遺伝子疾患の悪夢とも言える「夕方と、朝と、夜と」もまた削ぎ落とされた無駄のない話のなかで、象徴的にいろんなことを思わせる作品だ。なかば絶望的な話ではあるが、ここにはうっすらと、恋人同士の会話のなかにギリギリのところでの希望を感じることができる。表題作と並んで評価の高い「話す音」(これもまたヒューゴー賞受賞作)はウィルスによる疫病によって言語能力を失った人類の話だ。この短篇の最後にも、著者も認める通り、希望が戻っている。とはいえバトラーは間違っても甘い作家などではない。この世界にほんとうに信じられる希望はあるのかと、2005年のエクスパンデッド・エディションに収録された「恩赦」には、残虐行為と暴力的な支配下にいる人間が味わう苦痛の、これでもかという描写がある。そしてこの本は「マーサ記」という、彼女が描く強烈なフィクションとユートピア的な目的との絶え間ないせめぎ合いによって締められている。

ディレイニーは、かつて自分の小説を「自分の人生に対しておこなう絶え間ない注釈」と説明したことがあるが、バトラーにもそういう側面はあるのだろう。グレッグ・テイトは、マーク・デリーとのアフロ・フューチャリズム対談のなかで(黒人であるということは)「権威的に与えられるものではなく、個人によっておこなわれる危険な冒険」と言ったが、バトラーにいたっては、そこに「黒人女性」というレイヤーも重なる。人種、階級、そしてジェンダー。植民地主義や疫病彼がもたらすディストピアとその政治性には、医学や生物学も動員される。バトラーはそのフィクションによって我々を慣習的なモノの見方から逸脱させることができる作家で、違った見方があることを伝授しようとするアフロ・フューチャリストである。『血を分けた子ども』は前評判通り、多彩で、無駄のない、充実した内容の短編集だと思う。

収録されたふたつのエッセーのうちのひとつ「前向きな強迫観念」は自伝だ。黒人の子供がまだ堂々と書店に入れなかった時代、雇用主が捨てた本なら娘のために何でも持ってくる母親のもとで育ち、売れない作家として低賃金の労働をしては、午前2〜3時に起きて原稿を書いていた時代の話が綴られている。こうした彼女の回想にグっと来るのだが、このエッセーは文章の締め方がみごとだ。黒人がSFを書くことの意義とは何か?——作家として自立した彼女が何度も直面してきた尋問が繰り返される。その最後のパラグラフは、情熱的な言葉で彼女の創作哲学について簡潔に語っているので、それを引用してこの拙文も終わらせたいと、じつはそう思っていたのだが……、止めておこう。それだけで読んだ気になってしまったら、バトラーに申し訳がない。

(*)トリーシャ・ローズに関しては、日本では新田啓子の訳で評論集『ブラック・ノイズ』が刊行されている。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE