MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

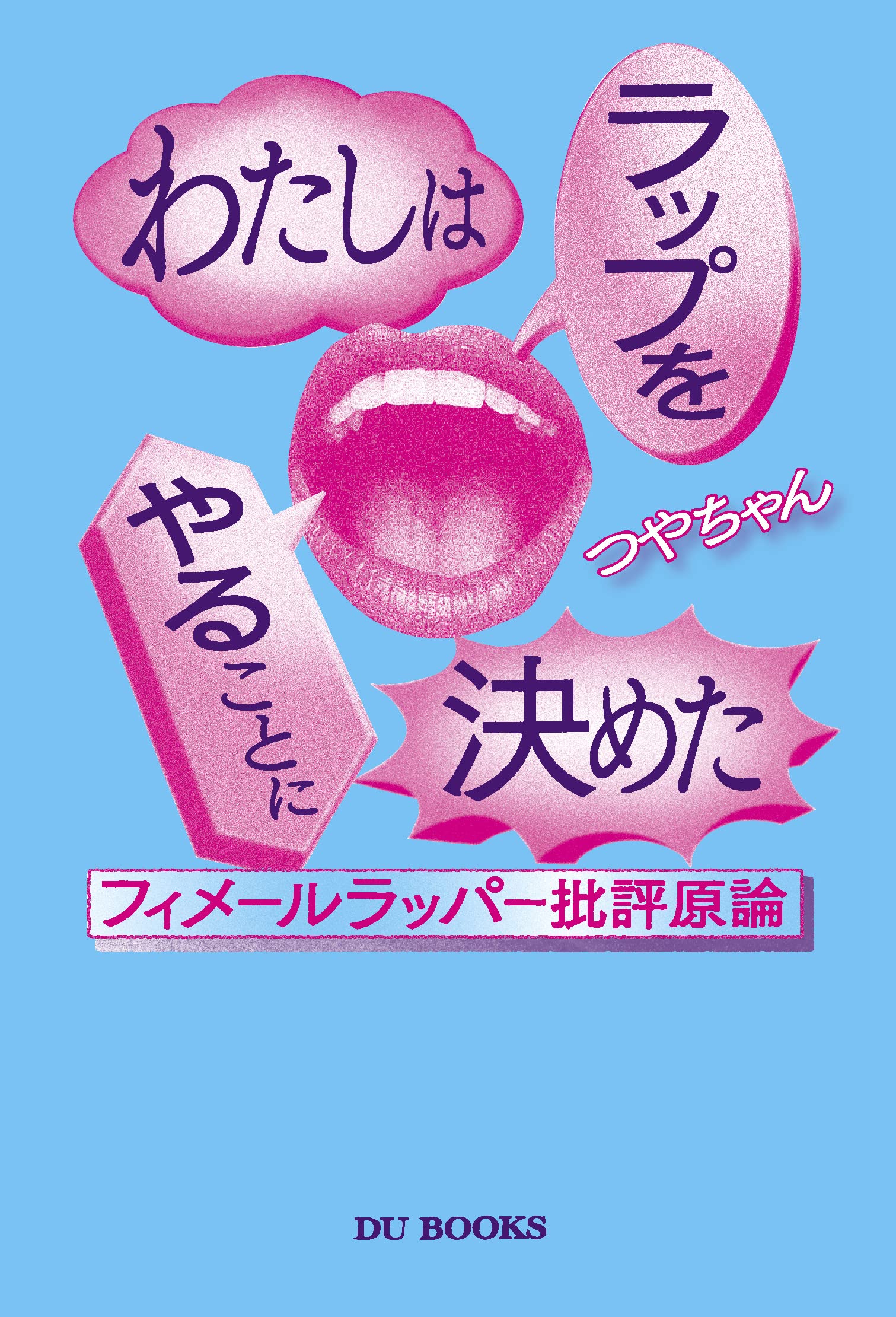

Home > Reviews > Book Reviews > わたしはラップをやることに決めた──フィメールラッパー批評原論- つやちゃん

ザ・ケアテイカーの〈History Always Favours The Winners〉なるレーベル名が物語っているように、歴史を書くのはつねに勝者である、というのはよく聞く話だ。負けた者、去った者、斃れた者たちはなにも語らないし、語れない──というより、存在そのものをなかったことにされると言ったほうがベターかもしれない。われわれは千年前の人びとについて、どれほど多くを知っているだろう? 平安時代はこうでした、鎌倉時代はこうでしたと語られるとき、対象はたいてい貴族や武士などの「勝者」たちだ。ごく一般の人間たちがなにをしどう暮らしていたのか、専門的な歴史学者や考古学者でもなければまず知ることはない。

ヒップホップ/ラップの分野で活躍するライターのつやちゃん、その記念すべき初の単著は、これまでちゃんとは顧みられてこなかった者たちに的をしぼることで、日本のラップ史を更新せんと試みる意欲的な1冊である。「確かに存在した事実を記す」〔強調原文〕「まずは可視化することに励む」「形跡を記す」と、序文でも繰り返し強調されている。副題どおり、対象は女性ラッパーのみ。まさにフィメール・ラップ・クロニクルと呼ぶべき内容で、近いタイミングで刊行されたクローヴァー・ホープ『シスタ・ラップ・バイブル』(押野素子訳、河出書房新社)の日本版とも言えるかもしれない。

各ラッパーを論じるにあたり著者は、音楽や個人史だけでなく、社会的背景も説明してくれる。たとえば最初の RUMI の章。00年代半ば~後半ころの日本では「KY」なるワードが流行し同調圧力が高まっていた。同時に「草食系男子」や「森ガール」、ロハスといったニセの「自然」がひとつのムードを形成し、人びとが声をあげなくなった時代でもあった(ちょうど反イラク戦争と SEALDs のあいだの時期にあたる)。そんなときに労働や平和などをテーマにし、「あえて空気読みません」とラップした RUMI の『Hell Me NATION』は、まさに「痛烈な社会批判」であったと著者は分析する。おなじような手さばきで本書は、00年代の COMA-CHI、10年代前半の MARIA、最近の NENE や Zoomgals の重要性を鮮やかに解き明かしていく。

じつはつやちゃんには、昨年の紙エレ日本ラップ特集号で「ヴィジュアルの変化──オートチューンとマンブルの果てに」という、MVやファッションの変遷にフォーカスした原稿を執筆していただいているのだが、本書でもリップやハイブリーチなど色彩に着眼する記述がたびたびあって、そこはほかのライターにない著者の強みだ。

圧巻なのが末尾のディスク・レヴューである。1978年のキャンディーズから2021年のコンピ『DEATHTOPIA』までじつに43年分、207枚もの盤が紹介されている。もはやちょっとしたディスクガイド本だ。本来おまけにあたるはずのこのコーナーにこそ、「可視化する」という著者の強い想いがにじみ出ているように見える。

趣旨に副い、基本的には女性のラップする作品がピックアップされているのだけれど、近年リリックのネタとして頻出する『セーラームーン』の主題歌を収めた DALI「ムーンライト伝説」や、「自然体」「脱力系」といったイメージの面で今日のアーティストに影響を与えていると思しき PUFFY「アジアの純真」など、狭義のラップから逸脱するシングル盤もとりあげられているところは独創的だ。現在の起点がどこにあるのか見定めようとする気概が感じられるし、大枠と小枠の区別もあるので著者がなにに重きを置いているのかが伝わってくる。

むろん賛否両論あるだろう。インディペンデントなアーティストから大資本に支えられた超どメジャーの売れっ子、はてはアイドルまで選出されているところなんかは、資本主義の横暴が気になる向きにとっては無節操に映るかもしれない。でもそのフラットさにはしっかり理由があるのだ。序文に戻ろう。「フィメールラッパーにそんな余裕はない」。まずは「いる」ことを明らかにしなければならない──インディ・ロックやエレクトロニック・ミュージックに比べ、圧倒的に男性比率の高いヒップホップ/ラップの分野ならではの戦術と言える。

ここで興味深いのが、昨年の紙エレ年末号にもチャートを寄せてくれた valknee のインタヴューだ。「時計買った、車買った、家買ったって。〔……〕そんなの貧乏な日本のラッパーでは全然リアルじゃない」と、彼女は著者に語っている〔156-157頁〕。「競争(することに執着)しない価値観もあるんだよっていうのをわたしは友達にも布教しています」〔158頁〕。新自由主義にたいする明確なノーである。かつてなく格差が顕著になったこの国において──まずは「いる」ことを明らかにせねばならないのだとしても──忘れてはならない観点だと思う。

まあなんにせよ、本書がこれまでのヒップホップ/ラップの分野における「勝者」の歴史観を引っくり返す、日本で初めての試みであることは疑いない。先駆的だった『ゼロ年代の音楽 ビッチフォーク編』(河出書房新社、2011年。編集長の野田いわく、あんまり売れなかったそう)同様、本書もまた10年後20年後に重要な記録として参照されることになるだろうし、そしてもちろん、まさにいまラップをはじめてみようと思っているチャレンジャーにとっても、貴重なヒントを与えてくれるにちがいない。

小林拓音

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE