MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Exhibition Review > クリスチャン・マークレー- トランスレーティング[翻訳する]

音というものはつくづく不思議なものだ。高らかに鳴り響いたかと思えば、地を這うように轟きわたり、郷愁をさそうメロディの他方で聴くものを拒絶するノイズと化し、熱狂した観衆は踊り狂い、その瞬間に音はそのこと自体を言祝ぐファンファーレとなり、陶然とする私たちはただそれを描写することしかできない──

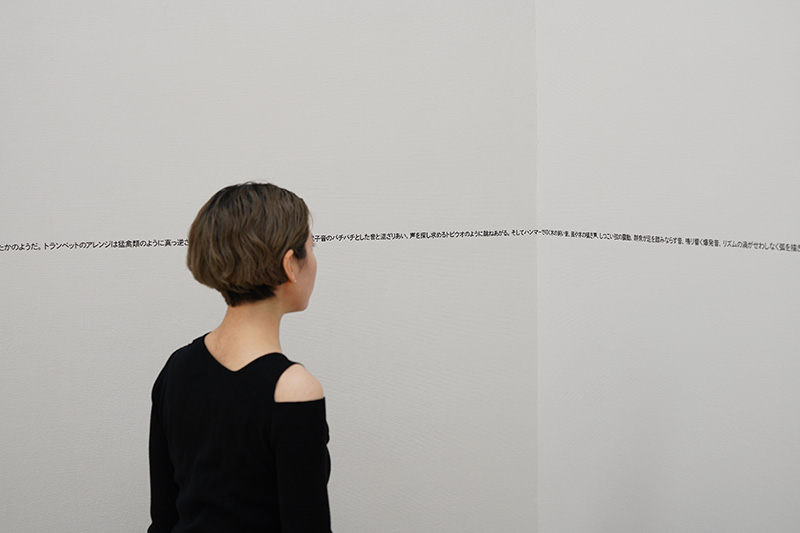

上のような横書きの文字列が東京都現代美術館で開催中のクリスチャン・マークレーの展覧会「トランスレーティング[翻訳する]」の会場にはいってすぐの方形の展示スペースをかこんでいる。冒頭で「ような」とことわったのは文章そのものは私がうろおぼえで書いた創作だからだが、だいたいこのようなことが日本語で記してあったと考えていただいてさしつかえない。むろん私とて出版人のはしくれ。引用は正確の上にも正確を期すべきだとわかっている。わかっているが、この作品のテキスト自体、意味の伝達を優先しない。なんとなれば、今回の展示テキストはカタロニア語からの訳出で、その前が何語だったかは寡聞にして知らないが、本邦初披露のさいの展示はドイツ語からの翻訳で、このたび二度目のおめみえとなる。ただし前回と今回の文章は微妙にちがっているはずだ。翻訳=トランスレーションが逸失(ロスト)と不可分なのは日本を舞台にした映画の題名にもなったのでごぞんじの方もすくなくないが、聴覚に働きかける音ないし音楽という現象を対象とする場合、まかりまちがえばその懸隔はおそるべきものとなる。音を書くとは、その点で不可能事に属することは、ゆめゆめわすれてはなるまいが、それらを他言語に移しかえるともなれば、こぼれおちるニュアンスもひとしおであり、そのとき「翻訳」は「伝達=欠落」となる。

2.《ミクスト・レビューズ》 1999

壁に貼られたテキスト

「クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]」展示風景

(東京都現代美術館、2021年) Photo:Kenji Morita

©Christian Marclay.

この作品のタイトルは《ミクスト・レビューズ》。1999年の発表で、新聞や雑誌に載った音楽にまつわる幾多のレヴューからサンプリングしたセンテンスをつなぎあわせ、文意はとおっていそうなのに全体的にはなにをいっているかわからない(わからなくてもいい)テキストになっている。クリスチャン・マークレーの個展「トランスレーティング[翻訳する]」はこの作品がぐるりをめぐる中央に「リサイクル工場のためのプロジェクト」と題した、ブラウン管式PCモニターやメディアプレイヤーなど、廃物を利用したメディアアートないしインスタレーション作品を設置した第一室からスタートする。サンプリングとリサイクリング、オブジェクトとコンセプトといった作者を基礎づける2作品、かつて国内で公開したなじみぶかい2作品でクリスチャン・マークレー「トランスレーティング[翻訳する]」展をおとすのである。

5. 「リサイクルされたレコード」のシリーズ 1979-1986

コラージュされたレコード

「クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]」展示風景

(東京都現代美術館、2021年) Photo:Kenji Morita

©Christian Marclay. Courtesy Paula Cooper Gallery, New York

第一室をあとにした観客は通路沿いの《リサイクルされたレコード》、その前後をはさむように設置したふたつの映像作品《ファスト・ミュージック》《レコード・プレイヤーズ》を目にすることになる。ともに活動初期の作品で、ことにレコード盤にじかにマーカーで記号を書いたりシールを貼ったりするだけならまだしも、切り離して別のとくっつけて外見ばかりか中身もコラージュした《リサイクルされたレコード》はマークレーが特異なターンテーブル奏者としてニューヨークの即興音楽界隈で頭角をあらわしはじめた当時の代名詞というべき一作。ここでの「代名詞」の語には代表作や名刺代わりの含意があるが、そのように記す私はこの「代名詞」なる用語の匿名性と交換可能性をたのみに、言語そのものがマークレー的表現世界の一端であるかに思いはじめている。

本展はこの「マークレー・エフェクト」とでも呼びたくなる現象の多面性をたしかめる場でもある。それらはレディメイド、フルクサス、ノーウェイヴ、DJカルチャーなど、歴史的文脈にも接続可能だがいずれも微妙に食いちがい、そのわずかばかりの空隙を発生源とする。たとえば初期サンプラーの粗いビットレートやいびつなループ感は時代性の傍証であるとともに特定の形式を想起させる記号でもある。いまでは80~90年代のサンプラーの解像度を再現することはたやすいが、マークレー・エフェクトはそのようなテクノロジー依存的で定量的なシミュレーションとはことなる原理原則に接近しながら働く法則だといえば、いえるだろうか。

その点でマークレーはデュシャンやケージら考え方の枠組みを転換した先達の系譜につらなっている。ただし彼らのようにその前後を分割したりはしない。もっとカジュアルでしばしばコミカルなのは、お歴々ほど近代や制度や社会や教育や教養といった課題に真正面からとりくまなくてもよかったからかもしれない。むろん美大生時代のボストンでのノーウェイヴ体験、卒業後に出てきたニューヨークの都市の磁場も無視できない。80年代のニューヨークには猥雑で折衷的な空気が瀰漫していたと想像するが、先端的なモードのなかで近代なるものは失調しかけていた。モダニティの革命幻想が晴れてしまえば、あらわれるのは「post festum」としての事物と状況である。剥き出しのレコード盤を転々流通させることで、音楽から本来とりのぞくべきノイズを外部から付加するのみならず、エディションを一点ものに変化させる《レコード・ウィズアウト・ア・カバー》や、レコード店のエサ箱から中古盤のジャケットを改変した《架空のレコード》、おもにクラシックとポップスのジャケットをかさねて視覚をおもしろがらせるのみならず、鑑賞者固有のイマジナリーサウンドスケープの再生ボタンを押す《ボディ・ミックス》など、本展の中盤の要となる80年代末から90年代初頭の諸作の情報攪乱的なコンセプト、すなわち黎明期のサンプリング・カルチャーの戦術はおそらく先に述べた時代背景にも影響をうけている。また制度との摩擦熱を動力源とするこの戦術はおよそ形式や序列や経済性が存在すれば、どの分野にも応用可能であり、そのことを証明するように2000年代以降、マークレーは作風の裾野をひろげていくのである。

14 「ボディ・ミックス」シリーズより 1991-1992

「クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]」展示風景

(東京都現代美術館、2021年) Photo:Kenji Morita

©Christian Marclay. Courtesy Paula Cooper Gallery, New York

とりわけ2002年の《ビデオ・カルテット》は映像分野の劃期として一見の価値がある。作品に登場するのは過去の映画から抜き出した音にまつわる場面で、マークレーは数百にもおよんだという断片を、カルテットの題名通り、四つの画面に矢継ぎ早に映し出しながら、時間の前後のみならず空間の左右にも目配せしつつ緊密に編みあげている。私はこのおそるべき労作を前にするたびに畏怖の念と笑いの発作におそわれるが、なんど鑑賞してもあきないのは作品の自律性によるものだろう。《ビデオ・カルテット》でマークレーはサンプリングした映像を人物や事物といった事象に分解しその記号的な側面を強調したうえで同時時進行する4面の映像と音が連関するようたくみに構成するのだが、そのありようは、ジャズのアンサンブルにも、実験的ターンテーブリストのエクササイズにも、チャールズ・アイヴズのポストモダン版になぞらえられなくもない。

9. 《ビデオ・カルテット》 2002

4チャンネル・ビデオ(同期、カラー、サウンド) 14’ 30”

「クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]」展示風景

(東京都現代美術館、2021年) Photo:Kenji Morita

サンフランシスコ近代美術館蔵 © Christian Marclay.

きわめて音楽的であるがゆえに時間的な《ビデオ・カルテット》の主題はのちに長大な《The Clock》などに展開する。一方で速度や強度といった音楽体験の土台となる主観的な時間単位は「アクションズ」や「叫び」のシリーズで絵画という古典的な形式に擬態するかにもみえる。クリスチャン・マークレーの「翻訳」とは、それら相補的な問題の系を横切りながら、そのたびになにかを「欠落」していくことにほかならない。あたかも音の不在が沈黙を析出するように、翻訳のさい反語としてうかびあがるもの。私のいうマークレー・エフェクトもそこに淵源するが、そのことを体感するには本展のような企画はぜひとも必要だった。

いうまでもなく「翻訳」とは二言語間に限定できず、言語の数だけ存在するなら、その行為は本来的に増殖的である──そのことを体感するのにも本展はうってつけといえる。やがて鑑賞者は本展後半にいたるころには、マークレーがアートそのものの翻訳作業にかかり、度外れにその意味を拡張するなかで、意図的に主題を空転させ、真空状の記号にすべての意味をすいあげさせていることに気づくであろう。翻訳行為にはえてしてこのようなパラドックスがつきまとうが、よくよく考えると、存命中の美術家でクリスチャン・マークレーほどパラドキシカルな作家もそうはいないわけで。私は本展の多様な作品を前にして上のようなことを思ったが、他方であらためて作品を前にして、マークレーを語るにあたってコンセプトに隠れがちな細部の繊細さ、情報が覆う作品表面の風合いや素材の質料や質感にも目をひかれた。《無題》と題した2004年のフォトグラムなどはそのことをさらに作品化したものともいえるのだろうが、ほかにもレコード盤やジャケットやマンガ雑誌の切り貼り、シルクで刷ったカンバスの表面、幾多のファウンド・オブジェクトに作者の手の痕跡のようなものを感じたのも本展の収穫だった。展覧会場の最終コーナーにもうけた「フェイス」シリーズや《ノー!》などの新作にも手の痕跡はみとめられる。2作品ともに2020年の発表で、コロナパンデミックというきわめて現代的で文明的な状況における人間のありようをマンガのコラージュであらわした作品だが、そこでは感情や身体性の表出が意味伝達の速度をおいこしていくのがわかる。その傾向は2021年の最新作《ミクスト・レビューズ(ジャパニーズ)》へ伸張し、ろう者であるパフォーマーが冒頭でとりあげた《ミクスト・レビューズ》を日本語へ手話通訳する模様をおさめた映像では音や口頭言語の伝達機能が希薄化するのと反比例するように身体性がたちあらわれるのである。この作品をもって「トランスレーティング[翻訳する]」は円環を閉じるように幕をひくが、そのとき私たちは「翻訳する」ことにみちびかれ、思えば遠くに来たもんだと、ひとりごつのである。

松村正人

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE