MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Film Reviews > ROOM237

「ポストモダンの映画評論によれば──どんな作品でも監督の意図は一部だ。そして監督が意識していたか否かに関わらず──物事には意味があるのだ」(『ROOM237』より)

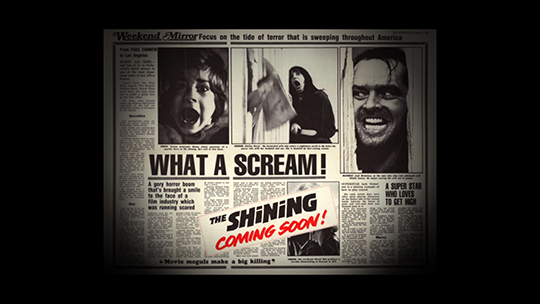

音楽の世界では、産業的な次元でも、受け手側の心持ちの次元でも、旧作が新作以上に身近な存在となっている。悪いことではないが、それでは旧作におけるジャーナリズム性、同時代性はどうなるのかと言えば、受け手の解釈によって再生産されるのだろう。その意味が今日の社会において再解釈されるとき、旧作は、新作と競えるほどの力を持つ。2012年にアメリカで制作された『ROOM237』は、映画におけるそうした試みだ。

スタンリー・キューブリックのおおよそすべての作品が、暗示的で、暗喩が使われ、受け手の解釈力を問うていると言える。ところが『シャイニング』は、他の代表作と比較した場合、彼の作品のなかでは唯一と言えるほど(たとえ強迫観念が主題だとしても)、ホラー映画という娯楽作品(商業映画)に徹しているかのように見える。話の大筋はわかりやすく、『時計仕掛けのオレンジ』や『フルメタル・ジャケット』のように「社会」や「政治」や「歴史」と関連づけやすい映画ではないし、遺作となった『アイズ・ワイド・シャット』のようにあらかじめ謎解きを促すような感じでもない。ジャック・ニコルソンの演技は『フルメタルお・ジャケット』の軍曹より有名だろうし、いわゆる大衆映画としても知られている作品だろう。

ところが本作『ROOM237』を観ていると、『シャイニング』からある人物はホロコーストを読みより、別の人物はアメリカ先住民の大量虐殺を説明し、またある人物は性の暗喩を見出し、また別のひとりはアポロの月面着陸のねつ造への異議申し立てを解読する。5名の研究者(ジャーナリスト、歴史学者、作家、編集者等々)が、それぞれの解釈を展開する。タイプライターの色は変わり、絨毯の模様はすり替えられ、構造上あり得ないところに窓があり、駐車している車の台数にも、出てくる数字にもことごとく意味があると……まあとにかく、旧作をデジタルで手軽に楽しめる現代だからこそ探し当てることのできるディテールを興味深く指摘しながら、それぞれの解釈(もしくは妄想)を説明するという、ある意味オタクの極みのような映画なのだが、これがなるほど面白い。その多くが「社会」や「政治」や「歴史」と関連づけているというのが、なるほどいまはそういう「意味」に見えるのかと感心もする。いかんせん『シャイニング』を映画館で観た当時の僕は、いまよりさらに酷く出来の悪い、何もわかっちゃいないガキだったので、その撮影技術や美術にこそ興奮を覚えたものの、「社会」なんてものとは1億光年離れたところで観ていたことは間違いない。

おそらく、もっとも説得力を持っている解釈のひとつは、先住民の大量虐殺の暗喩だが、この映画の音楽をザ・ケアテイカーが手がけていることもエレキング的にはひとつのトピックだ。「歴史はつねに勝者を支持する(History Always Favours The Winners)」なる一文を自身のレーベル名とする彼が、キューブリックの『シャイニング』に触発されて手がけたプロジェクトがザ・ケアテイカーだと言われているのだから、この起用に関しても深読みするのが筋というモノだろう。監督のロドニー・アッシャーは、『シャイニング』の謎解きというドキュメンタリーを通じて再考することの醍醐味を伝え、スタンリー・キューブリック作品のあらゆるディテールには何らかの意図があることをあらためて説いている。世界中にマニアがいるキューブリック作品だから生まれた作品なのだろうが、とりあえず、『シャイニング』とザ・ケアテイカーが好きな人は見なければならない映画でしょう。

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE