MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

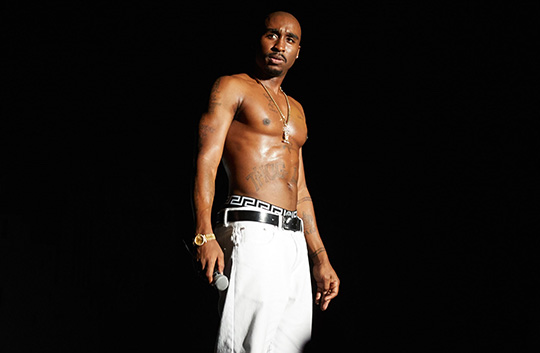

Home > Reviews > Film Reviews > 『オール・アイズ・オン・ミー』

僕が1年間に観る映画のうち試写会で観る本数は一割ないぐらい。サム・ライミ『死霊のはらわた』を観たのが最初で(ちなみにその時はひとりで観た)、緊張とまでは言えない独特の堅い雰囲気がだんだんと好きになり、映画館や家で映画を観ている時より集中力は高くなっている気がする。何年か前に映画の試写もネットで予約するという方式が広まるかに見えた。しかし、このやり方はすでに廃止。ネット予約はすっぽかされる率が高かったのだろう。そのため、それ以前から続けられているやり方にいまは戻っている。先着順である。僕はどうしても観たい作品の時には30分前に行って、それでも『IT(イット)』などはギリギリでセーフだった。2パックの伝記映画も絶対に競争率が高いと思い、僕はやはり30分前に試写室に辿り着いた。ところが僕を含めて5人ぐらいしか待っている人はいない。えー、そんなに注目されていないのかと僕は驚いた。が、そうではなかった。試写が始まる直前に普段は試写室で見かけないB・ボーイの格好をした人たちが次から次へと試写室になだれ込んで来たのである。試写が始まってから入って来た人もいた(普通、それはない)。それだけではない。上映している最中にポツポツとトイレに立つ人がいるのである。試写に行ったことがある人には考えられない光景だと思うけれど、ファッションも含め、試写室というよりもそこはまるでクラブであった。こんなことは初めてで、さすが2パックと思うしかなかった。

回想シーンに続いて滑り出しはブラック・パンサーの裁判が終わった場面から。押し寄せるマスコミに「弁護士をつけずに勝った」とアフェニ・シャクール(ダナイ・グリラ)は誇り高く言い放つ。彼女のお腹には胎児の2パックがすでに宿されている。ニューヨークからボルティモアに移って青年時代の2パック(ディミートリアス・シップ・ジュニア)がシェイクスピア劇の稽古をしているシーンやデートでの会話など感受性が育まれていく過程が手短に描かれる。そして経済的な理由でカリフォルニアに移動し、ワークショップの先生からショック・Gに会うことを勧められ、すぐにもディジタル・アンダーグラウンドに加入。いきなり全国ツアーを経験し、『ジュース』で映画デビューと、着実にキャリアが築かれていく一方、あれだけ毅然としていた母親は麻薬中毒になっている(ここから「ディア・ママ」に行ったと思うとなかなかに感慨深かった)。プロデューサーのL・T・ハットンは実際に2パックが残した言葉をデータベース化し、台本はそこから起こしていったそうで、取捨選択は働いているんだろうけれど、文学肌でギャングスタ、女好きでフェミニストといった2パックの多面性はもれなく網羅されている(あるいは、僕がすでにそういう目でしか2パックを見られなくなっているというバイアスをかけて見ているだけかもしれない)。逆にいうと2パックがどうしてあれだけ広く受け入れられたのかということは自明としている作品で、どの要素を前景化させるかによって、2パックのどこが世界と強く結びついたのかを解き明かそうとする意欲には欠けていたともいえる。レコード会社とのやりとりでネガティヴな作品を外そうとする経営陣に対し、そこを伝えなくてどうすると反論するあたりは(史実としてその要素があるのなら)反復強化する価値はあったと思ったり。

最初の山場はデス・ロウとの契約シーン。ドクター・ドレの業界における現在の位置を確認しているようだった映画『ストレイト・アウタ・コンプトン』では最悪の存在として描かれていたシュグ・ナイトも、ここでは多面的な人物として登場してくる。ヒドい面は想像通りかそれ以上だったとして、僕が意外だったのは『オール・アイズ・オン・ミー』という(映画のタイトルにもなっている)アルバム・タイトルを決める際、2パックが「みんなに監視されているようだ」と呻いた言葉を受けて「それだ!」と言って、タイトルを決めたのがシュグ・ナイトだったこと。クリエイティヴには参加しているというイメージすらなかったので、このシーンを観て少し人物像に揺らぎが起きた。日本でもミュージシャンとトラブルになる事務所やレコード会社のスタッフは多く、ミュージシャンの言い分しか世間には流通しないことが常だけれど、単に金の亡者としか思えない人がめったやたらといるわけではなく、スポットが当たらないのはもったいないと思うマネージャーや経営者はごまんといる。デス・ロウというレーベルはやはりラップに一時代を築いたわけだし、シュグ・ナイトにまったく存在価値がなかったわけではなく、本人は『ストレイト・アウタ・コンプトン』の撮影を邪魔しようとして殺人罪で逮捕されてしまったこともあり、彼の元で育った面もあるL・T・ハットンが2パックに寄せてシュグ・ナイトのこともそれなりに描きたかったのではないかということが、いくつかのシーンからは伝わってくる。だいたい、シュグ・ナイトを演じるドミニク・サンタナが妙に愛嬌を感じさせる役者で、それだけでも意図があるとしか思えない。考えすぎだろうか。ちなみに2パックが「みんなに監視されている」と感じていた理由はもう少し説明があってもよかった。

東西抗争が重視されているとはいえない描き方もこの映画の特徴だろう(ビギーが撃ち殺されるシーンもない)。一昨年、DJプレミアにインタビューした際も、そんなものはなかった、マスコミが作ったものだと、東西抗争という考え方から彼は離れたがっているように見えたし、考えてみればあんなことがあったことをいつまでも誇りのように思っている業界などあるはずもない。それはこの作品も同じ考えなのか、そのことと呼応するように2パックを撃ったのではないかと思えてくる人物を何人か登場させ、銃撃が行われた瞬間、あいつだったんじゃないか、それともあいつかと、頭が勝手に犯人探しを始めてしまう。フィクションならば、その答えも明かされるんだろうけれど、エンド・クレジットにはいまだに犯人はわからないという文字が並び、わかっているのに意外とこの瞬間は切なかった。ギャングスタ・ラップの象徴的存在としてマスコミから集中砲火を浴びた経過も一通り描かれていたので、彼が撃たれた時にはそれみたことかという報道だったんだろうか、それとも、多くがそうした反応だったとしても、現在までにそのニュアンスは変わったんだろうかと、そういったことが一気に押し寄せてきた瞬間でもあった。2パックが25歳で没したことはクインシー・ジョーンズが悲劇として様々な言葉を残しているものの、娘のキダーダ・ジョーンズ(アニー・イロンゼ)が初めて父親に交際を許されたのが2パックだったということも僕はこの映画で初めて知った。ちなみに彼の名前であるインカ帝国最後の皇帝トゥパク・アマルも26歳でスペイン軍によって殺されている。

共産主義者でマキャヴェリにかぶれ、シャイで喧嘩っ早く、優しくて自己顕示欲が強いなど、若き2パックが矛盾の塊であることに不思議はないものの、生きていれば人権派として伸びたんじゃないかという余韻が残った映画ではあった。この日の試写会がいつもと同じだったのは、映画が終わっても誰も何も喋らず、無言で帰っていったところだろうか。皆さん、静かな気持ちになっちゃったんでしょうか。

*ヒップホップについて一通りの知識がないと、この映画は難解かも。2パックについてものすごく詳しいという人が観る場合はわからないけれど、僕みたいに中途半端に知ってるぐらいが一番楽しめるのではないかと。

(予告映像)

三田格

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE