MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Film Reviews > 天国でまた会おう

昨年11月からフランス全土で巻き起こったジレ・ジョーヌは過剰な「警察の暴力」が問題視され始めたけれど、抗議運動が始まってちょうど1ヶ月が経った頃、取り締まる側の警察がエリゼ宮にデモを行おうとして同じ警察組織に行く手を阻まれ、シャンゼリゼに座り込むということも起きていた。中心となったのは「怒る警官たちの運動(MPC)」で、デモに参加していた警察のひとりが「我々はマクロンを守っているのではない、共和国を守っているのだ」とコメントしたことが僕の心には強く残っている。予算を削減された警察はプロテクターやヘルメットの数が足りず、自腹で身の安全を守らなければ危険だと感じるほどジレ・ジョーヌの抗議行動が激しさを増していたということでもあり(フランス全土で監視カメラの6割が壊されたという)、彼らの帰属意識がどこにあるのかということがはっきりと伝わってくる声明でもあった。それは政府や権力ではなく、国家はどうあるべきかという理念に属するのである(この春に行われる天皇の退位が2•26事件とオーヴァーラップしてしまうのは僕だけ?)。警官が理念を語れるということは、しかし、ものすごいことではないだろうか。そして、アルベール・デュポンテル監督『天国でまた会おう』を観ながら、僕はこの警官たちの言葉を思い出してしょうがなかった。物語は警察の取り調べ室から始まる。場所はモロッコ。彼の供述はそして、勢いよく犬が砂漠を走っていく場面へと飛ぶ。

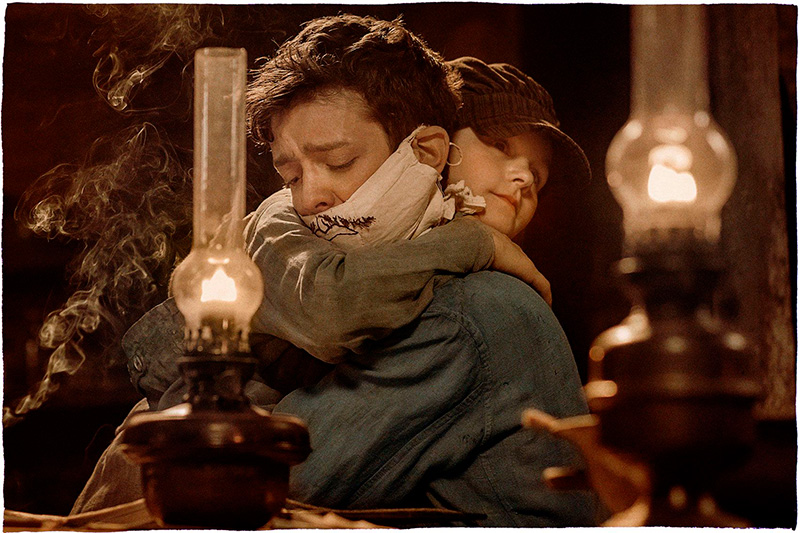

『その女アレックス』(文春文庫)が日本でもベストセラーになったピエール・ルメートルが初めてミステリー以外の小説を書き、あっという間にゴンクール賞を獲得した同名の長編小説が原作。悪趣味が複雑骨折を起こしたような『その女アレックス』とはだいぶ異なったイメージながら正義を行う主体が屈折した社会的位置にいるという設定は共通で、脚本にはルメートル自身も参加。同作の重みをリアリズムではなく、『アメリ』や『ムード・インディゴ』といったトリッキーな演出でまとめたところもフランス映画の強みを増したといえる。事件は第1次世界大戦終結の直前に起きる。やっと戦争が終わると思った兵士たちをブラデル中尉(ロラン・ラフィット)はムダな突撃に向かわせ、監督自らが演じるマイヤールを砲撃から救おうとしたエドゥアールが顔の下半分を失ってしまう(演じるのは『BPM』で鮮烈な印象を残したばかりのナウエル・ペレーズ・ビスカヤート)。戦地から戻った帰還兵たちには居場所がなく、マイヤールとエドゥアールは孤児のルイーズを加えて慎ましやかな共同生活を始める。言葉を話せなくなったエドゥアールの考えていることはルイーズだけにはわかる。そして、ルイーズはエドゥアールが壮大な詐欺の計画を考えているとマイヤールに告げる。エドゥアールには類まれなる画才があり、彼の絵の才能を利用してありもしない戦没者の記念碑を売りつけようというのである。

戦後のドイツ政府がゲーテの家を復興しようとしたことはある種の現実逃避だったとされている。それはナチスに加担したり見て見ぬ振りをしていた人たちが現実から目を逸らすための方便だったとドイツ哲学の三島憲一も指摘していた。マイヤールとエドゥアールからしてみれば、自分たちのことを受け入れなかった戦後のフランス社会が自分たちの存在から目を逸らすためにモニュメントを必要としていたことになる。彼らはそれこそどこに帰属意識を探せばいいのかわからない状態に置かれたのである。年末に保坂和志と久しぶりに食事をして、その時もなぜだったか帰属意識の話になった。あれこれ聞いているうちに、少なくとも保坂は「軍隊は嫌いだけど戦友は大事だ」という意味のことを話していた。マイヤールとエドゥアールの結びつきもまさにそれで、戦争にもしもいいことがあるとしたら戦時下の友情が尋常ならざる強固なものになることだろう。水木しげるもそれがなければ『総員玉砕せよ!』のような作品を残すことはなかったし、『少年H』のような回想も残らなかったことだろう。その結びつきがホモ・ソーシャルなものとして悪い方向へ向かうことがないようルイーズやポリーヌといった「おんなこども」の要素をうまく噛み合わせていることもこの作品の巧みなところである。それこそフランス的というべきかもしれない。とくにマイヤールが黄色いスーツを着込んでポリーヌをデートに誘うシーンは楽しいエピソードであり、彼らはいわゆる詐欺師グループであるにもかかわらず、権力に虐げられている人は誰なのかということを同時に分からせていく組み立てもよくできている。図式的といえばあまりに図式的な構成なのだけれど、それを凌駕するアイディアやウィットに満ちていて、並行して進むもうひとつのストーリーに様々な角度から食い込んでいく妙味もある。マイヤールとエドゥアールが金をだまし取ろうとしている相手は実はエドゥアールの父親で、戦争を遂行した権力の重要人物でもある。そのような人物がどうして息子を戦地に送り出したのかという疑問は残ったけれど、結果的に父と子は戦争というハプニングを挟んで向かい合い、お互いの存在意義や関係性を再確認することになる(父親のモデルはヴォクトル・ユゴー)。ありきたりな表現で申し訳ないけれど、ラスト・シーンはかなりびっくりだった。いまだに「え、なんで?」という感触が脳のどこかには残っている。

トリッキーな演出である以上、美術が大袈裟で過剰なのは当たり前。なかでも顔の下半分を失ったエドゥアールがつける仮面の造作は当時の美術傾向であるキュービスムがそのまま反映され、題材もバスター・キートンからジャン・コクトーと、それだけで見事な一幕劇をなしている。自分の顔を失ったことでたくさんの顔を持つことができたと解釈するならば、エドゥアールはドゥルーズ=ガタリが言う「顔の解体」を経て主体性というブラックホールから脱出したということになる。かつてベトナム帰還兵がエドワード『シザーハンズ』として再生し、朝鮮戦争からの帰還兵だったディック・ホワイトマンがドン・ドレイパーになりおおせた『マッドメン』のように。戦地から戻ってきたのは本当は誰だったのか。失ったのは顔の半分というのが哲学的には少しややこしいところだけれど、なんとかして『犬神家の一族』のスケキヨに観せたい作品である。

(予告編動画)

映画『天国でまた会おう』予告編

三田格

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE