MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Film Reviews > プリズン・サークル

「法律が変わるまでやめます」と井上陽水は言った記憶がある。大麻所持で逮捕された時のコメントで、法律が変わったらまたやるという意味にも取れる。謝罪はなかったはずで、執行猶予のあいだ(当時は2年)に6作目のアルバム『white』もリリース。留置場でつくった曲も収録され、歌詞は急に難しくなった。

ピエール瀧や沢尻エリカがドラッグで逮捕されてから起きた騒ぎが何かに似てるなと思っていたら、ああ、16年前に起きたイラク人質事件だと思い当たった。日本人4人がイラクで武装グループに誘拐され、日本政府が身代金を要求されるや、人質たちに対して異様なほど国内から攻撃の言葉が向けられたのである。元パレスチナ・ゲリラの足立正生さんが知り合いのゲリラ仲間に連絡をとり、そこからなんとか解決に向かう糸口を見つけたそうで、あらゆる立場の人がどんなルートを使ってでも人命を第一に考えるならわかるけれど、それどころか人質たちは同じ日本国民に罵倒され、自己責任論が一気に巻き起こった現象は海外でも大きな話題となり、日本社会の構造があれこれと論じられるきっかけともなった。それから6日後に別な武装グループに誘拐されたイタリア人たちが同じようにして解放されたケースではイタリア人たちが喜びのあまり国を挙げてのパレードを開催したことで、その対比はあまりにもはっきりとしたものになった(ちなみに自己責任論の言い出しっぺは安倍晋三で、ブッシュ政権の国務長官コリン・パウエルが日本人の人質たちを弁護するという奇妙な図式に発展した)。ドラッグに手を出した芸能人をめぐる海外のニュースはイタリアの例と同じトーンで語られていて、最近だと『アベンジャーズ』の看板俳優、ロバート・ダウニー・ジュニアが麻薬更生施設に入ったというニュースが淡々と報道されるのに対し、そうした芸能人たちがドラッグ依存から立ち直ったというニュースが流れるとそのことを祝福するニュースがメディアにあふれかえる。ドラッグ依存に対して「責める」よりは復活を「喜ぶ」声の方が強いのである。アメリカ人はことさらにカムバック・ストーリーが好きだということもあるかもしれないけれど、それにしても武装グループの人質になった人やドラッグ依存の人を糾弾し、「アウト、アウト」と叫ぶ感覚は一体どこからくるのだろう。中東で人質になった人たちは法律を犯したわけではないので、法律を守らないということでもないし、共通点があるとしたら誰にも知られずに好きなことをやっていたというぐらいで、そんな人はしかし、ほかにいくらでもいる。わからない。普通とは違ったことをして、そのことがマイナスに転じた時に容赦なく襲ってくる人やそれを喜ぶマスコミが日本には少なからず存在するとしか言えず、排除の基準には悩むばかりである。あるいは吉田大八監督『羊の木』や白石和彌監督『ひとよ』など、このところ刑務所帰りの人たちがさらに過酷な運命に直面しなければならないという作品が続くのも気になるところで、「禊」という感覚にも違和感が募るばかり。ピエール瀧が『ゾッキ』の撮影に入ることで「瀧ルール」などという言葉まで生まれてしまった(それを言うなら陽水ルール?)。

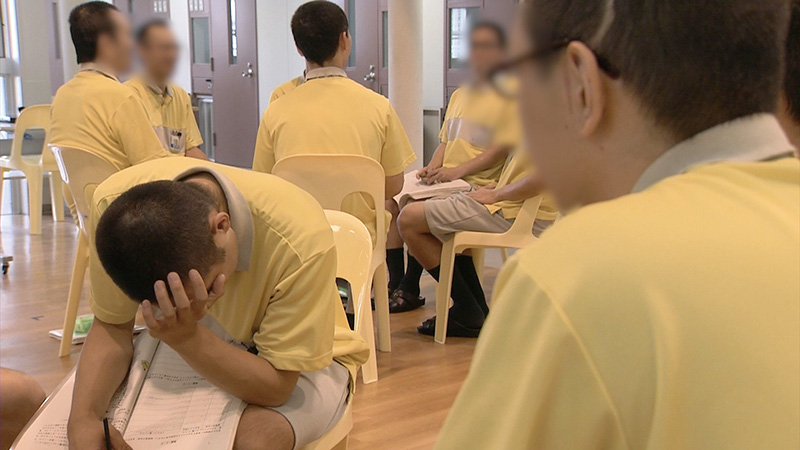

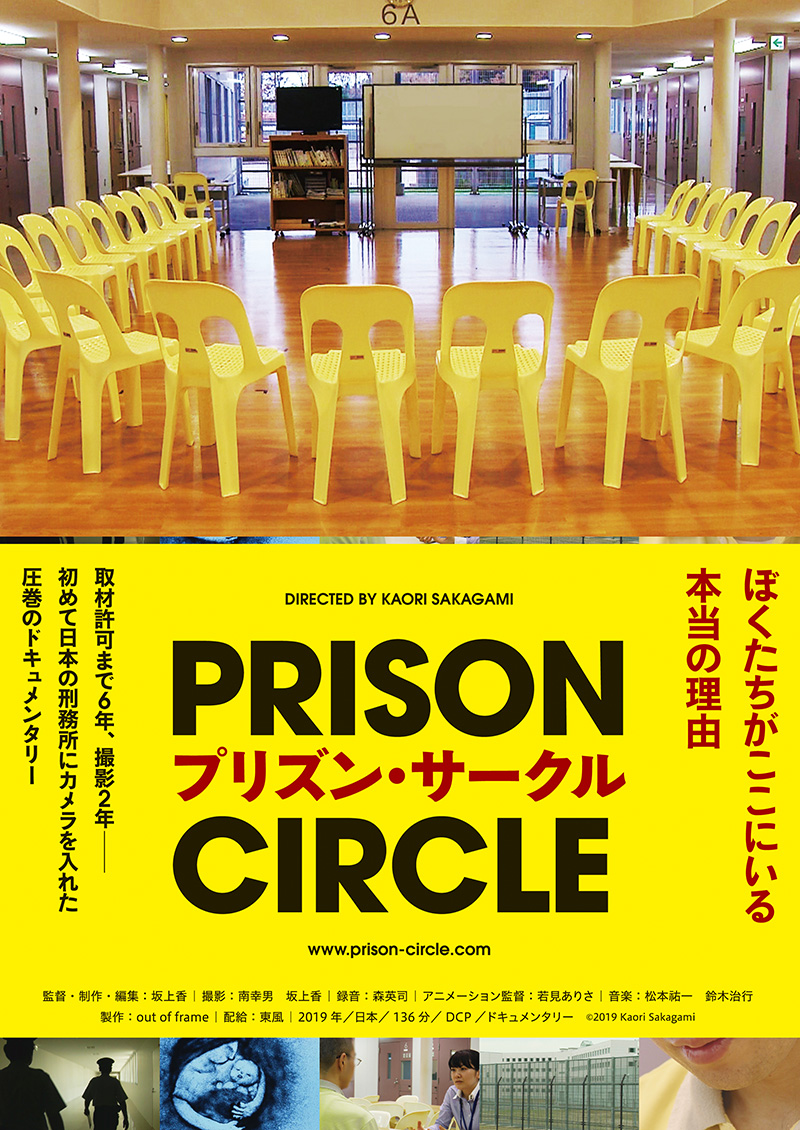

坂上香監督『プリズン・サークル』は日本の刑務所に初めてカメラが入ったドキュメンタリー。撮影場所に選ばれた「島根あさひ社会復帰促進センター」では「セラピューティック・コミュニティ」(以下、TC)というリハビリ・プログラムを実施することで再入所率を減少させることに成功し、刑務所=罰を与えるところという概念を変化させているという。内容は専門家のガイドを得ながら囚人同士で話し合うだけのことである。最も驚いた部分を最初に書いてしまうと、裁判所で刑を言い渡されて服役しているにもかかわらず、実は自分のやったことの意味がまるでわかっていないという例があったこと。それがTCという場で周囲の囚人たちと会話を重ねているうちに、自分が何をして、どうして罰せられたのかがやっと理解できたというもので、その場面を見ていて、え、裁判所ってそういうことをわからせるところじゃなかったの? と別な疑問まで湧いてしまった。『プリズン・サークル』はそういったプロセスを4人の囚人をクローズ・アップすることで細かい部分まで明らかにし、それこそホアキン・フェニックスという名優を得ることができれば、さながら4ヴァージョンの『ジョーカー』を観たような気分にさせてくれたようなところがある。『ジョーカー』のアーサーはケン・ローチやポン・ジュノが題材とした下層労働者を普遍化する存在ではなく、京アニの放火犯に近い存在だと思うので、この連想はそれほど遠くかけ離れたものではないだろう。親に虐待されている人を羨ましく思うほど家族とのつながりを欲している健太郎(仮名)など、「親」との関係がいやでも本人にのしかかってくるという構造も『ジョーカー』を思わずにはいられない。TCによって記憶を取り戻す人、親との関係を初めて客体視できるようになったり、それによって考え方が変わっていく人など、どの部分も見応えがあり、「理解」がなければ「反省」にも辿り着かないと言うことがよくわかる。あるいは「反省」だけをさせようとする人は目的がそもそも違うんだなということも。それにしても(たまたまかもしれないけれど)親が原因のほとんどをなしている例が多過ぎる。それ以上の論点には踏み込まないものの、家族主義を弱体化させるだけでどれだけ犯罪が減るんだろうとはやはり思ってしまいます。話を続けることで自分が変われたと自覚した囚人が終盤で感謝の意を込めて監督に握手して下さいというと、刑務官が規則だからといってこれを退けてしまう場面はなかなかに切なかった。彼を犯罪者にした感覚の大半は人との触れ合いが無さすぎたことから発していると思うのに、犯罪者になったことで、やはり禁じられるのが人との触れ合いなのである。エンディング近く、出所した人が「刑務所にいた間は充実していました」とコメントしているのも、おそらく厳罰主義者や犯罪者に「アウト」と叫ぶだけの人たちには気に入らない箇所だろう。京アニの放火犯を『ジョーカー』と同一視して見るのが困難であるように。

『RBG』や『マックイーン:モードの反逆児』、『ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス』や『主戦場』と、昨年は劇映画よりもドキュメンタリーの方が幅も広く、全体にテンションが高いなと感じていた。『プリズン・サークル』と同じくイランで初めて少女鑑別所にカメラが入ったメヘルダード・オスコウイ監督『少女は夜明けに夢を見る』という作品もあった。望月衣塑子をダシにした『i-新聞記者ドキュメント-』は微妙だったけれど、まだまだ観たいものは残っていて、8時間を超えるにもかかわらず山形映画祭ドキュメンタリー部門で大賞と観客賞をダブル受賞したワン・ビン監督『死霊魂』もこの春には控えている。この勢いはまだまだ続くかもしれない。『プリズン・サークル』の撮影対象となった「島根あさひ社会復帰促進センター」は島根県が誘致してつくられた官民連携の新しい刑務所で、その目的は雇用促進というビジネスがベースでもある。矯正とビジネスが結びついて利益共同体と化したアメリカの刑務所に取材し、『監獄ビジネス』(ヒラリー・クリントンはこれで大統領選で黒人票を失ったとも言われている)を著わしたアンジェラ・デイヴィスは『プリズン・サークル』に寄せて「この映画は、静かに、私たちを沈黙という抑圧から解放する。刑務所を、受刑者を、そして観る者を」と賛辞を述べている。

『プリズン・サークル』予告編

三田格

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE