MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Live Reviews > スワンズ/Swans- @SHIBUYA TSUTAYA O-EAST

私は島崎藤村『破戒』の丑松のように机に手をついて告白したい気持ちに駆られている。

わかっていなかったのだ。

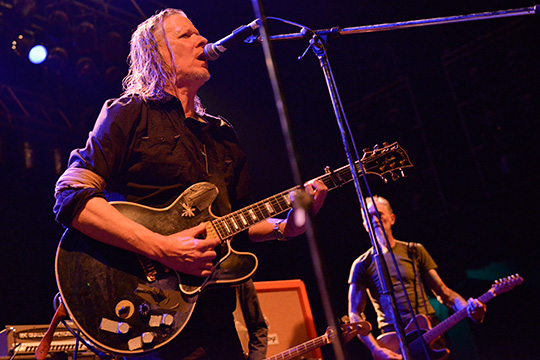

「新生スワンズ」なる文句を書きつけたのも一度や二度ではなかった。私自身、そのことばを納得して書いていたつもりだったし、あろうことか前回の二十数年ぶりの再来日公演を観てまでそんなことをいっていた気もするが、マイケル・ジラがスワンズのめざす音がどんなものか、今回のライヴを観るまでたぶん腑におちていなかった。情報はときに目を曇らせる。曇るといえば、ジラは前回のインタヴューで新作『To Be Kind』を「音の雲」に喩えていた。時々刻々変化する音の態様をジラは雲と呼び、私はその意味を忖度しながらも、まるで土手に寝転んだ父親が息子に空を指して、「ほらご覧、あの雲スワンズみたいだね」というように、ある種の形状を指してスワンズだと、つまり変化よりは不動性が主眼だった。ノーウェイヴ、インダストリアルないしはオルタナティヴの大立て者たるかつてのスワンズの陰々滅々たる音像の残像にひっぱられていたわけだが、それさえ本来は反復のもたらす変化をさしていたというのに。不思議である。もっとも当時といまでは反復の質はちがう。鈍重さはそのままに、ジャンクからロックへ鈍重の原料が変わった。ロックのコンボ・スタイルにペダル・スチール、ハンマー・ダルシマーやヴァイオリンといった各種小物を加えた編成の合奏からは濁りは濾過され音響はクリーンになりその分音量は倍加した、しかし耳を聾する音の壁ではない。舞台上のオレンジ・アンプの壁からPAを経由してO-EAST場内をみたす音はそれはそれはたいそうでかく、バースペースでグラスを傾けて小粋な会話を楽しむどころではなかった。しかしながら音の壁というより粗い目に織りあげた膜を幾重にも重ねたようにブ厚いそれの通気性は高い。この感じは前回公演にはなかった。いや私が気づかなかっただけなのかもしれない。前回と会場がちがったからハタと膝を打った。収容人数もちがえば(前回は400人の限定だった)天上も高い分、音の粗密がわかりやすい。もちろんエンジニアの腕にもよるのだろう。スワンズが『To Be Kind』以降、数枚のライヴ盤を出しているのはジラはスワンズのライヴ音響にひとつの完成をみた、と考えたのは『To Be Kind』所収の「A Little God In My Hands」のようなリズム隊とギター群がユニゾンしない曲のときで、ベースとドラムの刻む硬質のリフにつづき、ジラが悩ましげにワンコーラス歌い終えるとギター、ペダル・スチール、パーカッションがいっせいに雪崩れこむ。音は膨れあがり、場内を埋めつくしたお客さんの間を浸していくのだけれども、耳の焦点を変えながら音の階層を降りていくと、轟音の底でさきほどのリフレインが定期的に脈打つのがわかる。音が迫り来る。しかしほとんど解放的である。まったく自由である。しかしこれはフリージャズやフリーミュージックといったときの音楽の自由ではない。かつてケージがブランカの音楽に嗅ぎとった(といわれる)ファシズムの匂い、それを構造への意思と読み換えれば、ロックの形式を崩さないスワンズはブランカの側に立つ(歴史的にも音楽的にも)がしかし、一拍ごと一音ごとにたちあがる音はその前の音とまったくちがい新しい。ケージをアナーキーとみなすとき、そこに不確定の動態の謂いをこめているのだとしたらブランカのそれもまた静的な動態であり、逆に記号化し流通するアナーキーにこそダイナミズムは宿らない。ケージやベイリーは注意深くそれを回避し、ジラは彼らと同じ場所へ逆方向からにじりよる。建築の美を「凍った音楽」になぞらえることは音楽の反復不可能性の美を捨象しているがゆえに音楽は構造のみに収斂するものではない。

むくつけき野郎どもが六人、舞台中央でうごめくさまは存分に威容だった。「荒野の六人」というよりペキンパー的な視角的要素ともあいまって、ノイズの配分はむかしよりすくないのにますます野卑に音はなってくる。むろんむかしのほうがもっとノイジーだった。アーバンでもあった、というと異論はあるだろうが、『Swans Are Dead』(1998年)で一度死ぬ前のスワンズが都市の喧噪を体現していたように、いまの彼らの体現するものを米国の広大な非都市部、もっといえばそれは自然だといってみるとそれは新生スワンズをスピリチュアルだといっているようにみえるかもしれないがそうではない。なにせジラは以前のインタヴューで新生スワンズの宗教性について訊ねた私の質問を言下に否定した――が、2010年以降の『My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky』や『The Seer』それに〈Young God〉なるレーベル名にいたるまで宗教性は微塵もないとでもいうのだろうか。もちろんインタヴューですべてをさらけださなければならない法はないし、それはとてもナイーヴなことだ。ジラは誤解を招くのをおそれたのかもしれないが、百歩譲ってそこには宗教的ニュアンスはないとしてもそれはあたかもコーマック・マッカーシーが『越境』でカラマーゾフの大審問官を借り受け、メキシコの辺境の教会に隠遁した人物に語らせたような不在のなにかに対する否定/神学ではあっただろう。そう考えると舞台の上の六人はペキンパーより『ブラッド・メリディアン』のインディアンの頭皮狩り隊のほうが似つかわしい。そしてマッカーシーが国境の南を失われたアメリカというより架空の無法地帯とみなしつづけたように、ジラはアメリカーナにルーツではなくアナーキーをみていた。それはノスタルジーとは無縁の世界であり、彼はデベンドラ・バンハートやアクロン/ファミリーの背後にすでにその光景をみていたのかもしれない。と思い、舞台中央のジラに目を向けると、ギターをさげたまま彼は両手をあげ、音を操るように手首をくねらせる。奄美で六調と呼ばれ沖縄ではカチャーシーというフリースタイル・ダンスの手の動きとよく似た動きである。それによくみるとジラは私の島の実家の裏に住むオバさんにどことなく似ている。ジラの身ぶりにしたがい音は巨大化する。そしてさらにうねりを増す。もし私に息子がいようものなら、渋谷円山町に突如湧きあがった目にはみえない音の雲を指してこういっていたことだろう。

「ほらご覧、あれがスワンズだよ」(了)

文:松村正人

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE