MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

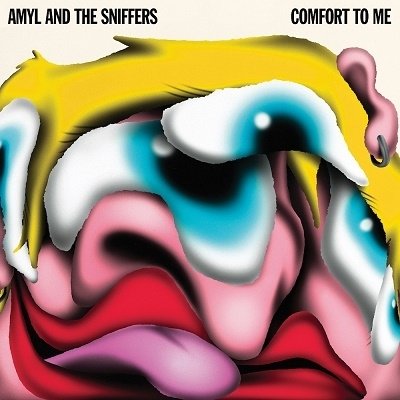

Home > Reviews > Live Reviews > Amyl and The Sniffers- @渋谷クアトロ

21世紀も20年以上が経過した現在、20世紀の遺物のひとつであるパンク・ロックをやることも、楽しむことも、それが生まれて間もないおよそ45年前の記憶を有する老人からすると、これがなかなか素直にはなれなかったりする。ぼくが10代の頃のパンク・ロックの現場には、起きてはならないことが起きてしまうかもしれないというあやうさがあり、これは90年代初頭のクラブやレイヴ・カルチャーにあっていま失われてしまったものでもあるのだけれど、だから、そう、いかなる革命的なジャンルも時間のなかで経験することなのだ。パンク・ロックなるものの享受の仕方のおおざっぱな公式がずいぶん前にできあがり、ある程度そこで起きることがわかってしまっていることは仕方あるまい。と、こんな面倒なことを思考している老人の前で、メルボルンからやって来たパンク・バンド、アミル・アンド・ザ・スニッファーズは、パンク・ロックがいまもなお意味があり、いや、むしろいまこそやってやるといわんばかりの強烈なパンチを食らわしたというわけである。

エイミー・テイラーは、たしかにボクサーのように小刻みに動き、動き回り、飛びはね、舌を出して、倒れ込み、いやもう、とにかく動きっぱなしなのだが、しかもその動きにコミカルさを忘れることもない。そこに疲れ知らずのザ・スニッファーズの演奏(ドラム、ベース、ギター)が連動し、いままで何万回も聴いてきたおなじみのパンク・サウンドに新たな生命力が吹き込まれるのだ。正直に言うが、ぼくは最初の2曲を聴いただけでこのライヴが最高のものであることがわかった。結局のところ、敢えてこういう言い方をすることを許して欲しいのだれど、負け犬、落ちこぼれ、冴えない人たち、喧嘩も弱いだめ人間……こうした、35年前よりはさらに疎外されている人たちの自尊心に火をつけるのは、パンク・ロックのような敷居が低いフリークス歓迎の音楽なのだろう。ザ・スニッファーズの面々のたたずまいは、いつの間にかファッショナブルになったインディ・シーンとは別世界の住人たちのようでもあり、彼らはぼくのなかのパンク愛を引き出し噴出させるには十分なロケット発射めいた演奏を繰り広げる。これぞ(ぼくにとっては)望外の僥倖というやつだ。パンク・ロックは生きている。

露出の多い服装やセクシャリティを強調する服装を着る女性に対しての「(性暴力に遭うのは)そんな格好するからだ」という男の声に抗する表明として、私らはただ自分たちが好きな服装をしているだけと、「スラット・ウォーク」は、2011年にカナダではじまり、ほとんどの先進国に広まった女性運動のひとつである。ビキニ・トップで腰に布を巻いただけの格好を好むエイミー・テイラーがこの動きに(意識的かどうかは知らないが)リンクしているのは明らかだし、その堂々たる様がこのバンドを21世紀のパンク・ロックとして見せていることもハズれではないだろう。だからオーディエンスのなかに日本人女性が目立っているのは当然のことだと思うのだけれど、この日のライヴはぼくがいままで日本で見てきたライヴのなかで際だって日本人以外の人たちの割合が多く感じられた。早い話、どこの国のライヴだというくらいの光景だったのだ。まあ、これもまたこの10年、与党のとってきた政策がもたらした一場面であり、これが標準化されるのも遠い未来のことではないのだろうけれど、いや、誤解しないで欲しい。ぼくはアホな人間ではあるが、エリック・クラプトンやモリッシーのようにはならない自信くらいはある。ただ、いまもっともパンクが必要なのが日本で生まれ育った人たちなのは間違いないのだから、もっと多くいてもよかった。少しは元気になれただろうし、アミル・アンド・ザ・スニッファーズは、すべてのオーディエンスを釘付けにしたおよそ1時間のステージのなかで、パンクが得意とする憤怒とあの奔放な喜びをがっつりと表現したのだから。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE