MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

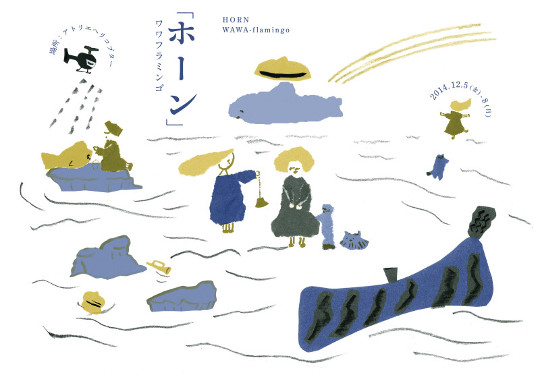

Home > Live Reviews > Theatre > ワワフラミンゴ『ホーン』- @アトリエヘリコプター Dec. 7th, 2014

観客の誰が予想しえただろうか、あれだけ立派でそこそこお金もかかっているであろう舞台美術を、劇中でまったく使わないということを。

(写真)佐藤拓央

ワワフラミンゴはつねに予想を上回る(いや、いい意味で下回るというか、まるで伏線のような雰囲気だったのにびっくりするぐらいなにもないことがある)展開と、四コマ漫画を実際に生身で無理矢理やってみましたというような気の抜けたギャグで、観客を揺さぶってきた演劇団体だ。といっても「じゃあ漫画でやればいいじゃん」というタイプの表現ではけっしてなく、以前の公演では「全力で走っているのに異様に足が遅い人」という、漫画で見たらフツーにしか思えないのに生身の肉体でやるとこんなにも大変で面白いのか……というギャグを発明していたが、その発明は今回「話してる最中で前振りもなく止まる人」というかたちで受け継がれていたように思う。しかし大切なのは、今回の『ホーン』ではそういった次の展開が予想できないという程度にとどまらず、作品の構造そのものにおいてわたしたちを大きく裏切ってくれたことだ。

もともとは野外で行われたブックフェアの出し物として発表された、天候に恵まれず一日だけしか上演の行われなかった短編作品。それを長編へとヴァージョンアップして劇場で公演するにあたっては、誰もがその構造に合わせてある程度の変更を余儀なくされるものだろうと考える。だが、ちがった。ワワフラミンゴはそのときの状況をできるかぎりそのまま再現するという手段を選んだのである。つまり、ブックフェアの際にそこにあった野外用の出張書店やそこにあった建物を、なるべくそのままのかたちで舞台美術として劇場内に設置し、野外でのパフォーマンスを劇場内で行っても齟齬をきたさないようにする、という選択肢を取ったのである。すると、そこには異様な光景が展開することになる。上演時間60分のあいだに舞台美術に一歩たりとも役者が踏み込まないという、これまでみたこともない事態である。体験していないひとにこのおかしみを伝えるのは難しいが、半ばを過ぎたあたりから「まだ使わないの?」「もう終わっちゃうよ?」という呆れにも似た心配が、やがてくすくす笑いへと変質していく。これには、やられた、と膝を打った。ブックフェアで、野外の本屋でお客さんが本を読んでいたりワークショップを行っていたりする場所に、俳優が出入りすることはたしかに御法度であろう。けれども、ここは紛うことなき室内であり、きちんと客席もしつらえられており、壮麗な舞台美術は俳優を待ち望んでいるかのように舞台の中央で客入れのときからずっと佇んでいるのだ。

もちろん長編にするにあたって若干の変更は加えられたのであろうが、律儀にも取っ組み合いをするシーンで巧妙に舞台美術を避けていったのには失笑と爆笑の混ざったような笑いを思わず漏らしてしまったものだ。アフタートークにおいて、ゲストの前田司郎は「まさか舞台中央の椅子に座りもしないとは思わなかった」と驚いていたが、まったく同意見である。使わないものを置いておくという単純な発想を、これまでなぜ一度も持てなかったのだろうか?

(写真)佐藤拓央

ワワフラミンゴの短編作品は、これまでも数回観ているのだが、『ホーン』のような長編作品には、ワワフラミンゴの脚本家である鳥山フキの、「放置することにためらいがない」という新たな側面を見出すことができる。通常であれば、物語の伏線というものは回収されるものとして登場する。しかし、ワワフラミンゴの作品においては、物語に不必要なとても短いシーンが、きわめて自然に織り込まれているのである。かといって一発ギャグの寄せ集めではけっしてない。いずれかのセリフはなぜか伏線になる。そこに法則性を見出すのは難しい。巨大な輪切りのパインは出落ちかと思ったら何度も何度もしつこく登場してきたし、唐突なタイミングで“魔笛”が数回歌われる。そうかと思えば舞台美術の真上から落ちてきたみかんは(そう、俳優が触れもしない『ホーン』において、ここが劇中で唯一舞台美術が使われるシーンだったのだ)、ただ単に大量に落ちてきただけでラストシーンまで放置されたままだ。ラストシーンを華々しくみせるために大量の紙ふぶきを仕込んでおくというのならば理解できるが、物語に何のかかわりもないのに大量のみかんが仕込んであるとなると、大げさに言ってしまえば、想像を絶している。何が繰り返され、何が放置されたままになるのかがまったく予想できないというところに、ワワフラミンゴ特有のスリリングが存在している。

アフタートークにおいて鳥山フキは「ストーリーが嫌」と控えめに口にしていた。ストーリーを否定した演劇というのであれば、これまでにもポスト・ドラマ演劇の長い歴史があるが、たぶんそういうことではないのだろう。そういった何かに対するアンチテーゼとしてではなく、どちらかというと「好きなものをなるべくわけへだてなく、ルールも設けずにかき集めてみました」というような、ごちゃまぜのユートピア、という印象がある。ワワフラミンゴの世界には外敵がいない。なにをいっても許される、という空気が漂っている。あの世界の住民になれたなら、どれだけストレスなく生きていけるのだろうといつも思う。もしワワフラミンゴを知らない友人に紹介するのだとしたら、現代演劇の最前線がここにあります、という勧めかたよりも、仕事で疲れてるならとりあえずワワフラミンゴ行けば? と言いたい。僕はここまで悩みを一瞬で吹き飛ばしてくれる演劇を知らない。

Baobabによる縦横無尽のパフォーマンス

〈多摩1キロフェス〉は、他に類をみない、めずらしい特徴を有したイヴェントだといえるだろう。その最大の魅力は、音楽も演劇も明確には区分されず、自然なかたちで同時に楽しめるようなプログラムにある。パルテノン多摩、パルテノン大通り、多摩中央公園1キロのエリアで、同時多発的に展開されてゆくパフォーマンス。たったひとつのパフォーマンスのみを目当てに、目を血走らせて駆けつけたりするにはあまりにももったいない。大階段を上りきって後ろを振り返ってみれば、大階段で演奏するミュージシャンの音楽に合わせて踊り狂うひとびと、路上ステージのパフォーマンスをかぶりついてみているひとびと、複数のパフォーマンスを遠巻きに眺めているひとびと、1キロ圏内の興奮も安堵も喝采も、すべて一望俯瞰できるはずだ。意図的に仕組まれた、未知との遭遇が起こりやすい空間が広がっているのである。ここではとくに2日めのパフォーマンスに焦点をあててみたい。

大階段ステージは動ける範囲が巨大なぶん、あちこちに分散してしまうとすべてのパフォーマンスを目で追うことが困難になり、かといって一か所に集中してしまうと全体的に小ぢんまりとした印象を観客に与えてしまう、というなかなかに腕を試される試練の場所だったが、そのなかでダンスカンパニー〈Baobab〉の披露したパフォーマンスは考え抜かれていた。それぞれのパフォーマンスが精密に連携しており、たとえ距離が離れていたとしてもある種の波や渦として全体の動きを捉えられるため、つねにダイナミックな状態を維持していたのは驚嘆に値する。そしてとにかく動きが速い。各々の身体能力が高いのはもちろんだが、とくに〈Baobab〉主宰の北尾亘はほとんど肉食獣が獲物に食らいつくときのような、こちらが恐怖を覚えるほどの俊敏さをみせ、縦横無尽に大階段の上から下までを行き来していた。

ワワフラミンゴ。子どもたちの食いつきが異様にいい。

野外であることをほとんど気にせずに普段通りのパフォーマンスを路上ステージで行うことによって、不動の安定感をみせつけた好例がワワフラミンゴ『多摩/簡単』だろう。「ふりかけで手をふくのはやめてよ。ハンカチ持ってないの?」などといった、予想の斜め上をいくコミカルでキャッチーなセリフの数々は、最初から野外パフォーマンスをじっくりみるために訪れた観客はもちろんのこと、ただ買い物に来ただけの親子連れさえ続々と立ち止まらせ(とくに子どもたちの食いつきが異様にいい)、終わる頃には小さめのスペースは大勢の観客に取り囲まれていた。アコーディオンをどんなときでもつねに携帯している謎のキャラクターがベートーベンを演奏するたびに、登場人物全員が悲しそうな顔をし、ヴィヴァルディを演奏するたびに、登場人物全員が嬉しそうな顔をし、それがえんえんと不規則なタイミングで繰り返される、といった、何をやっているか説明がなくても一目瞭然で理解できるパフォーマンスが多かったのも、結果的には道行く人々をできるかぎり立ち止まらせることに貢献していた。

水上ステージの柿喰う客

パフォーマンスのなかで、唯一水上ステージで行われた柿喰う客『たまらんファウスト』は圧巻だった。あまりといえばあまりに有名な世界文学『ファウスト』を大胆に換骨奪胎。ガリ勉女子高生がこれまでの人生に嫌気がさし、悪魔に魂を売って8年前の過去へと遡り、小学生中学生高校生、同級生から先輩後輩、わけへだてなく捕まえて、ひたすらにHしまくる気の狂った生涯を送っているうちに、誰の子どもかわからない子どもを我が身に宿して絶望するまで、その過程をスピーディーにたどっていく、悪意にまみれながらもなぜか爽快感にみちあふれた作品であった。主役を務める玉置玲央と、まわりを取り囲む市民アンサンブル、それぞれのセリフはシーンごとにきっぱりと区分されているわけではない。玉置の煽るセリフの隙間にアンサンブルの掛け声が欠かさず入り込めば、あっというまに客席は最高潮の高揚を迎える。その逆のパターンもある。玉置の呼び声に応じてアンサンブルが一斉にいままでの流れを断ち切る一言を放てば、それこそ水を打ったように場は静まり返り、あたりには木々のこすれあうかすかな音しか残らない。その光景はまさにファウスト、天に昇ったかと思えば次の瞬間には奈落の底に真っ逆さま、観客は悪魔の導く道へと知らず知らずのうちに入り込み、気がつけば奥深くで両足に茨が絡んでおり、もう元へは戻れなくなっているのだ。

クロージング・イヴェント、DE DE MOUSE×ホナガヨウコ『魅惑の星屑ダンスパーティ』は思いのほか奇天烈なものであった。ダンスパーティというのは要するに盆踊りのことであり、タイトルのイメージに反して、浴衣姿のDE DE MOUSE、もとい、ででまうす(提灯に太字でそう書かれていた)が汗水たらしながら和太鼓を力いっぱい叩いており、その横でホナガヨウコが「パ」「ル」「テ」「ノン」「多摩」それぞれの文字に似せた振り付けをさくさくと指導、星空の下、鳴り渡るDE DE MOUSEの楽曲に合わせて、観客一同大きな輪になって盆踊りまくるのである。まさかDE DE MOUSEのキラキラしたエレクトロニカと和太鼓の音との相性が抜群に良いとはこれまで考えたこともなかった。惜しむらくは、観客にアート系の人間はよく見受けられるけれども、多摩の住民の姿が少なかったことだ。〈多摩1キロフェス〉はまだはじまって間もないイヴェントだが、ゆくゆくは地元住民の愛する祭のひとつとなってほしい。

文:綾門優季

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE