MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

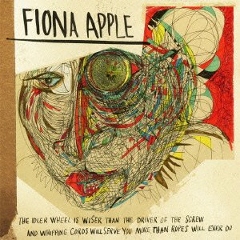

Home > Reviews > Readers > Fiona Apple- Idler Wheel

楽しみにはしていたけれど、そのわりに期待はしていなかったフィオナ・アップルの新作『アイドラー・ホイール』がすばらしくてびっくりしている。いまになってフィオナからこれだけの傑作が出てくるなんて、意外。

フィオナがアメリカの新人シンガー・ソングライターとして18歳でデビューしたのが96年。その『タイダル』は、ファーストにして彼女のピークをとらえた傑作だった。当時は、まだ18歳の女の子なのに、こんなに老成したアルバムが作れるなんて! と騒がれていたようで、確かに、苦味走ったハスキー・ヴォイスと、キリキリした痛みに満ちた楽曲というフィオナの個性は、デビュー盤にしてすでに完成していた。ライナーでは「デビュー盤で輪廻の世界を歌ったローラ・ニーロ」に例えられていたのを覚えている。それも含めて、とにかく小娘の音楽とは思えない! というのがフィオナへのおもな賛辞だったはず。

ただ、フィオナはローラのようにはなれなかった。セカンド『ホエン・ザ・ポーン...』での彼女は、歌もソングライティングも腕を上げているのにもかかわらず、アルバム自体はなぜか良質な女性シンガーの佳作といった印象で、『タイダル』の衝撃を超えられなかったし、それから7年後(!)に出た『エクストラオーディナリー・マシーン』にはもはやなんの輝きもなく、そこにあるのは出がらしの味わいだった。アルバムを出すごとにテンションが下がっていくフィオナに一発屋の評価を下すのは、結構的確なのかもしれない。

たぶん、『タイダル』は、18歳という若いフィオナ「だから」作れたアルバムであって、18歳「なのに」作れたアルバムではなかったのではないかと思う。実際、あのアルバムを支配しているのは、いかにも内向的な若者だなあというナイーブな感受性であって、それはいま聴きかえすとヒステリックでさえある。若さゆえの過剰な自意識を歌に昇華するのがフィオナの魅力だったわけだから、その後、坂を転がるようにアルバムがつまらなくなっていったのは、当然と言えば当然だった。大抵の人は、大人になった後も子供の感性を持ち続けられないからだ。肉体や精神の成長が音楽的な面白さに直結しない例は珍しくないが、フィオナを見ているとその典型だと思えてしまって仕方がなかった。

そんなわけで、ファーストに思い入れがあるので楽しみはしていたけれど、いまさらびっくりするような傑作をフィオナが出してくるはずがないという理由で、新作にも大した期待はしていなかった、という冒頭に戻る。しかし、この『アイドラー・ホイール』、なんと彼女の最高傑作に仕上がっていたからびっくり。これはもう、今年いちばんの衝撃的事件(いまのところ)。

ピアノを軸にしたサウンドは従来の路線をひとまず踏襲しているが、とにかく、彼女の声の表現力がものすごいことになっている。ぶっきらぼうに吐き捨てたかと思えば、ひそやかに囁き、ときには切々と搾り出し、感情が高まれば絶叫をかます。その語り口は変幻自在と言ってもいい。それはもちろん彼女の激しいエモーションの表現に他ならないが、いままでのフィオナや他の女性シンガーと明らかに異なる点は、このアルバムでのフィオナは、楽曲やフレーズが求める声の表情を熟知しているところだろう。一部の白人女性シンガー・ソングライターたち、たとえばフィオナがデビューする土壌を作ったアラニス・モリセットなんかが、演奏上の効果など考えずに叫び散らしがちなのに対し、フィオナの感情表現には必然性がある。

例えば、"リグレット"では壮絶なシャウトが響いているが、深々としたピアノ、もたったようなリズムのパーカッションをバックに、囁き、唸り、フレージングを操り、テンションを徐々にクレッシェンドさせながら、クライマックスの絶叫へと楽曲を持っていっている。そこにはクライマックスの絶叫に至るまでの必然性があって、やみくもに咆哮しているわけでは決してない。声にシンクロするかのように、和音を打ち鳴らすごとにニュアンスを変えるピアノもまた、ヴォーカルと一体になっている。"レフト・アローン"ではジャズっぽい演奏に乗って、フィオナはとびきりスウィンギーなパフォーマンスを繰り広げている。ドラムが激しく叩かれるにつれ、フィオナの声にもどんどん高揚感が増し、高音まで昇り詰めると、ほとんど歓喜の叫びのようになる。必死で声を搾り出す"エヴリィ・シングル・ナイト"など、3分33秒がひと筆書きのようで、フレーズに切れ目を感じさせない。その声が伝える感情の豊かさと伸縮自在のフレージングには、ただただ魅了されることしかできない。

フィオナの歌とピアノを中心にして、パーカッションがグルーヴを産んでいるような演奏は、過去のアルバムとそんなに大きな変化はないものの、いままで以上にグッとシンプルにはなっている。そのたっぷりととられたスペースは、フィオナの声が大きく呼吸するために存在している。変幻自在なパーカッションのリズムやビートはめまいがするように多彩だが、それはフィオナの歌を刺激はしても、圧倒してしまうようなことはない。このアルバムは、あくまでフィオナの感情とそれを伝える声のために全てがある。

喉のかすかな震えが彼女の内面を深く映し出し、ビートが躍動したかと思えばフィオナも敏感に反応する。彼女はすべての要素に意味を持たせながら歌う。そして、ひとつひとつのフレーズの動きを自らの心象と直結させることにより、フィオナ特有の心の痛みはますますくっきりと浮き上がるようになった。歌わなければ死んでしまうといわんばかりの切実さは、過去の3枚と比べても明らかに強くなっている。激しい感情表現とはすべての要素が有機的に結びつけられてはじめて可能になるのだということを、いまのフィオナは証明している。だから、このアルバムは、「魂の叫び」と称してのべつ幕なしに絶叫したり、あるいは気取った発声で音楽の輪郭をぼやかしてきた、いままでの多くの歌手へのアンチテーゼとしてさえ機能する。

そしてそれは偉大なソウル・シンガーの数人に通じるところがあって、細かく震える喉は全盛期のニーナ・シモンのようだし、ブルー・アイドということでなら、ダスティ・スプリングフィールドの繊細な語り口を少し思わせるところがある。いまだったらアデルと比較できそうなフィオナではあるけれど、フィオナにはアデルにはなかった深いブルースの感情が滲んでいて、より味わいが濃密だ。この熟れた感覚をフィオナからもらえるとは思っていなかった。7年の間に何があったのかはちょっとわからないが、このアルバムで、彼女は大人のアーティストになったんじゃないか(本人は前作の時点でそう宣言していたが)。大人になるために、たとえ彼女が再び心の傷をグリグリと広げているとしても。

この『アイドラー・ホイール』、いままでとはちがい、歌い手、作曲家としての成熟と、音楽の仕上がりが結びついた最初のアルバムだという意味で、新生フィオナのデビュー盤とも言える。昔のように自意識に埋没するわけではなく、大人の女性として自身の痛みや歓喜を思いきり歌いきったこの新作、個人的にはフィオナのベスト。すばらしい。

外山悟

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE