MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Columns > 当世ハウス事情- ──2010年代も終わりを迎えた現在、ハウスのシーンはどうなっているのか?

ハウスといえば12インチだけれど、この激動のネット時代、やはりSNSの影響は大きく、いろいろと状況が変化してきているようだ。世代交代が進む一方で、ヴェテランの復活も目立つようになってきている。UKジャズとの接点、世代を超えたコラボ、90年代リヴァイヴァル、ヴォーカルものの復権、ひそかにうねりを生み出すフランス……などなど、紙エレ年末号でジャンル別コラムの「ハウス」を担当してくれたDJ/プロデューサーの Midori Aoyama、現在 TSUBAKI FM の2周年記念ツアー真っ最中の彼に、近年のシーンの動向について語ってもらった。

イメージを気にせず、世代も関係なくヴェテランと若いひとがやったり、ハウスとかヒップホップとかジャズがクロスオーヴァーしていくのが可視化されてきた感じはある。

■まずは謝っておかないといけないことがあります。Midori さんには紙エレ最新号で、2019年のハウスを総括する記事を執筆していただいているんですが(120頁)、冒頭の「ラブル・アンダーソンのトリビュート楽曲」という箇所は、正しくは「2019年はポール・トラブル・アンダーソンのトリビュート楽曲」でした。編集部のミスです。申し訳ありません。

Midori Aoyama(以下、MA):いえいえ。

■それで、その原稿はここ数年のゴスペル・ハウス・リヴァイヴァルの話からはじまっています。まずはその流れについてお聞きしたいですね。

MA:5年くらいまえから生音に回帰する流れがあって、所謂テクノからまたハウスへという流れを感じてて。2007年ころは、マイアミでウィンター・ミュージック・カンファレンスがあったりしてハウスが盛り上がっていたけど、2010年から2015年ころはベルリンが世界の中心というか、ベルグハインとかがすごくメインストリームになっていたし、テクノが流行っていた。でもそれからみんながテクノに飽きてきて、またハウスを聴くようになってきている。それが5年まえくらい。たとえばベルグハインのとなりのパノラマバーでサダー・バハーのようなシカゴのDJがやったり、NYのソウルフルなハウスとかアメリカのヴォーカル・ハウスみたいなものがリヴァイヴァルするということがあった。

そのハウスの流れにゴスペルが入ってきた。たとえば最近カニエ・ウェストがゴスペルのアルバムを出したけど、もともと曲が出るまえにゴスペルをやる「サンデー・サーヴィス」というイヴェントを日曜日にキム・カーダシアンと一緒にやっていたんだよね。そういうのもあって、若い人がゴスペルを聴く流れができているのかなという気がします。

■ポール・トラブル・アンダーソンはどういうポジションのひとなんでしょう? Kiss FM の初期メンバーですよね。

MA:ずっとロンドンの Kiss FM でやっていて、そのあとも Mi-Soul という老舗のラジオでずっとパーソナリティをやっていた。フェスとかのソウル・ブースでもロンドンのローカルなDJを紹介したり。だから、2018年に亡くなったときはUKでは大きなニュースになった。彼は、“Oh Happy Day” というエドウィン・ホーキンスの曲のカヴァーを BPM128 くらいのハウスでプロデュースしていて、〈BBE〉がそのトリビュート楽曲を2019年の1月にリリースした。SNSでもみんなポールのことを書いていたし、個人的にはそれが思い出になっている。ポールに限らず、そのころからまたソウルフルなハウスとか生音が来ている感じはしますね。

■リエディットやリイシューはいっぱいあったけれど、いわゆるマスターピースが出なかった年だったとも書いてありましたね。

MA:2019年で印象に残ったのは、UKジャズの切り口でいうと、ジョー・アーモン・ジョーンズだったり、もともとソロでディープ・ハウスをつくっていたニュー・グラフィック・アンサンブルだったり。あとはメルボルンのハーヴィー・サザーランドがヌビア・ガルシアをフィーチャーしたり、そういう流れが強かった。ハウスのプロデューサーはあまり出てこなかったかなという印象。

ちょっと話がそれるけど、いまってデジタルでも年々曲が売れなくなってきてて……。特にハウスとかのダンス・ミュージックが。例えば Spotify で聴くときも、みんなだいたいスロウなミュージックだったりするし、聴くシチュエーションも朝起きたときとか寝るまえとか、あるいは通勤・通学のときとか。だからクラブ・ミュージックを聴きたくなるのは、もともとかなりテクノやハウスが好きだったとか、ドライヴのときに気分を上げるためとか、シチュエーションが限定されてくる。だからつくり手も、クラブ・ミュージックをつくる機会がどんどん少なくなってきていると思う。むかしは曲の長さが10分とかざらにあったけど、いまのEDMのようなメジャーなダンス・ミュージックの曲って2~3分のものが多いし。

■いわゆるレディオ・エディットですよね。フルレングスは12インチに入っているという。

MA:でもそれでもう満足しちゃうというか。レコードも以前は数千枚とか売れていたけど、いまは数百枚だし。そうなると、むかしは曲をつくるときはスタジオを借りてミュージシャンを集めてレコーディングしてミキシングして、っていうのが普通だったけど、そういうことができなくなったから、自宅で篭ってつくって、もともとある素材をサンプリングしたりして、うまく生音っぽく整えてリリースする。アーティストが時間やお金をかけて曲をつくることが難しくなったのが、そういうふうになった原因なのかな。

■そんな状況のなか、唯一マスターピースと呼べそうなのが、ベン・ウェストビーチとコンによるザ・ヴィジョンだと。

MA:“Heaven” という曲です。オリジナルは〈Defected〉から出ていて、それをダニー・クリヴィットがオフィシャルでエディットして、それがバズった。 “Reachin', Searchin'” というロバート・ワトソンの1978年の有名なネタをサンプリングしているんですが、ジャイルス・ピーターソンもそれを知っていて、そういうネタがどうこうっていう話題や、あとジョー(・クラウゼル)がこの曲を Boiler Room でプレイした動画もあって、SNSが人気の追い風になった。

■アンドレア・トリアナを起用したことがいちばん評価に値するとも書いていますね。それは、どういう意味で?

MA:単純に、ゴスペル・ハウスって現役のシンガーの平均年齢が高いと思う。ケニー・ボビアンとかジョシュ・ミランとか、若くても50代。ソウルフルなブラックのハウスって、若くて強烈なシンガーがいまの時代に出にくい印象。有名なシンガーはどうしてもヒップホップやポップスに走っちゃうし。そんななか、彼女のようなシンガーにソウルフルなハウス・トラックでクラシカルなスタイルで歌わせるという、ベンとコンの起用法がすばらしい。でもサンプルはむかしのもので、フレッシュな部分とむかしながらの部分がうまく融合されている。

■アンドレア・トリアナというと、ぼくなんかはフライング・ロータスの印象が強いんですよね。あと〈Ninja Tune〉周辺でよくフィーチャーされているシンガーだなというイメージで。そういうひとがいまハウスの文脈につながっている。原稿ではアレックス・アティアスの盤も挙がっていますが、そこに客演しているジョージア・アン・マルドロウも、いまおなじように多彩な動きをみせているシンガーなのかなと思いました。16FLIP とやったり。

MA:ジョー・アーモン・ジョーンズの “Yellow Dandelion” もそう。ジャンルをまたいでコラボレイトすることは、声を売っているひとたちからすると、自分のイメージを気にするひとも少なくないと思うんだよね。でもそういうのを気にせず、世代も関係なくヴェテランと若いひとがやったり、ハウスとかヒップホップとかジャズがクロスオーヴァーしていくのが可視化されてきた感じはある。自然とそういう流れができているんじゃないかな。数年前に比べてヴォーカル・ハウスのリリースが増えたと思う。

■それはなぜ?

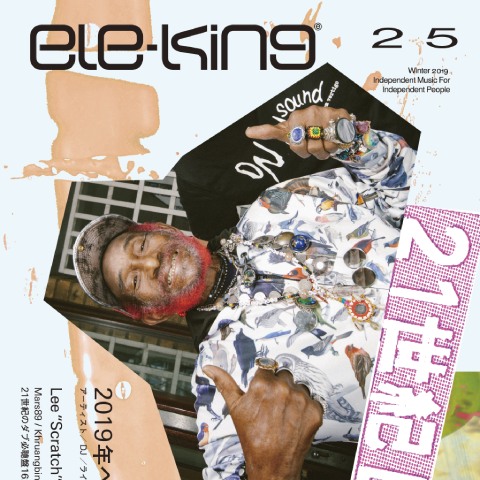

MA:世の中的なこともあると思う。世界情勢とか。暗いムード、バッドなムードのときは明るい音楽とかが求められるのかなと。ポジティヴなメッセージとか、ポジティヴなヴァイブスを届けようってひとが増えてきてる気がするし。そういうメッセージを受け取りたいリスナーも増えてきている。あとやっぱり、一周して90’sリヴァイヴァルが来ているのが大きい。今回の号(ダブ特集)もそうですよね。それ自体はずっとまえからあったけど、たとえば Mars89 さんたちの音楽を20代や10代が聴いて、「おもしろい、ダブってなんだろう」ってなっているんだと思う。ハウスも90’sとか、00年代前半ころにおもしろかったサウンドやカタログが、また再評価されているんじゃないかなと思うんだよね。

■テクノもそうですしね。

MA:ただ、単純にリヴァイヴァルすればいいということではなくて、アップデイトしていく作業がすごく大事だと思う。たとえば、いまルイ・ヴェガがエレメンツ・オブ・ライフ(ELO)を復活させているんだけど、自分のファミリーだったジョシュ・ミランとかアナーネとかルイシート・キンテーロみたいなひとを引き続きフィーチャーしつつ、他方でちゃんと新しいシンガーとかキーボーディストを招いているのはおもしろい。いまは、そういう動きをしているプロデューサーとかDJが評価されていると思う。原稿では「流れに乗り遅れた者が居場所を失っていく」って書いたけど、補足するとそういうこと。しかもルイは今度、ヘンリー・ウーと一緒に曲をつくるのね。年内に〈BBE〉から出すらしい。そういう流れもすごくいいと思う。

■へえ! NYのラテン・カルチャーといまのサウス・ロンドンがつながるって画期的ですよ。

MA:ルイはUKのレーベルからのリリースもあるし、もともとイギリスのフュージョンの影響も少なからず受けていたはず。もちろんNYの影響も間違いなくあるけど、ソウルとかサルサに加えてヨーロッパのインフルエンスも間違いなく受けていたと思う。

■しかも世代を超えて。

MA:ハウスの分野では世代交代が進んでいて、世界のトップ・クラブとかトップ・フェスとか主要なレーベルでやっているひとたちって、いま30代が中心。僕をフランスのフェスにブッキングしてくれるクルーもそれくらいだし、ダニー・クリヴィットの後輩で「LOVE INJECTION」っていうフリーペイパーを出しているメンバーも世代が近い。ジョー・アーモン・ジョーンズもまだ20代後半。他方で、いまルイだったり、アレックス・アティアスのようなヴェテランがカムバックしてきて、若いひとたちと組んでやっているのはおもしろいよね。松浦(俊夫)さんもそうだし。僕ら世代の良いところは、ヴェテランと若者世代のどちらも繋がっているところ。それこそ可能性で言えば50代の人と10代の人を繋げたプロジェクトだってできる。それができるのは僕らしかいないから。それがいまいちばん求められていることなんじゃないかなと感じている。

僕ら世代の良いところは、ヴェテランと若者世代のどちらも繋がっているところ。それこそ可能性で言えば50代の人と10代の人を繋げたプロジェクトだってできる。それができるのは僕らしかいない。

■なるほど。ちなみに原稿では「ジャジー」と「テッキー」という分け方をしていましたよね。ここまでの話がおおよそ「ジャジー」側の話だとすると、「テッキー」側はどういう感じなんでしょう?

MA:「テッキー」をいちばん体現しているのはブラック・コーヒーやペギー・グーかな。彼らはフェスをメインの戦場にしていて、フェス以外のとき、ふだんはどこでやっているのかというと、イビサでやっている。イビサのトレンドって、すこしまえはリカルド・ヴィラロボスとかリッチー・ホウティンとかだったけど、いまはブラック・コーヒーがレジデントだったり。それこそルイ・ヴィトンのディレクターを務めてるヴァージル・アブローと一緒にプレイもしている。そういうハイ・ファッションな流れ。オシャレに感度の高い若いデザイナーが、そういう音楽をやろうよという空気になってきているよね。こないだホアン・アトキンスのサイボトロンがルイ・ヴィトンのランウェイでパフォーマンスしたり。やっぱりヴァージル・アブローの存在が大きいんだと思う。そういう状況を10代のキッズとか、20代のファッショニスタとかデザイナーとかモデルとかが見て、かっこいいと思ったり。そういう流れができているのを実際に肌で感じる。そしてその流れに追随しようとしているハウスのDJやプロデューサーがいて、それがイビサという島を起点に、ドイツやオランダやアメリカに広がっているなと。

■あと原稿を読んで、いまフランスがキイになっているのかなとも思いました。

MA:フランスってもともと植民地を持っていた背景があるから、アフリカからの移民もすごく多くて、アフリカ大陸のサウンド、ブラック・ミュージックが好きな人も多い。ニュー・グラフィック・アンサンブルもフランス人で、原稿に書いたリロイ・バージェスの “Work It Out” で一緒にやっていたセイヴィング・ココもフランス人。リリース元の〈Favourite〉もフランスのレーベルだし。以前リロイはハーヴィー・サザーランドと一緒に歌って、そのときはメルボルンのバンドだったんだけど、今回の新曲はリロイ以外全員フランス出身。あと、フローティング・ポインツの〈Melodies International〉って知ってますか?

■激レアなソウルとかをリイシューしまくっている。

MA:うんうん。あれもフローティング・ポインツと一緒にやっているのはフランス人だしね。あと彼らは日本の音楽もディグっていて、和モノのリイシューとかもけっこうフランス人がやっていたり。オタク気質というか、掘りはじめるとすごいんだよ。

■テクノ~エクスペリメンタル方面でも、いまフランスの〈Latency〉っていうレーベルがおもしろいんですよ。あと年末号でインタヴューしたダンスホールのロウ・ジャックもフランス人だった。

MA:テクノの Concrete っていうクラブができはじめたくらいから流れが変わってきたのかな。10年くらいまえまではみんな幹線道路の外で、郊外でパーティをやっていた。でもいまは幹線道路の中でもできるようになってきていて。若い人が集まって曲をつくったり、パーティをしたり、クラブを作ったり、フェスをしたり、どんどんそういうおもしろいプロジェクトをやりはじめている。それがひとつの大きなうねりになってきている。

あと、彼らには地元のスターをみんなで応援しようという意識が強い。10年くらいまえに一度だけイビザに遊びに行ったことがあるんだけど、客がフランス人ばっかりで(笑)。日本でも、たとえばガルニエが来日するとフランス人がいっぱい来る。僕がフランス人のDJをブッキングするときも、応援に来るし。「地元のやつだから応援する」みたいな理屈があるというか。そういう気質が、いまのローカルをサポートする草の根的なあり方と合っているんだと思う。だから僕のまわりはいまフランス人に囲まれているかもね(笑)。

Profile

MIDORI AOYAMA

MIDORI AOYAMA東京生まれのDJ、プロデューサー。12年に自身がフロントマンを務めるパーティー「Eureka!」が始動。Detroit Swindle、Atjazz、Lay-Far、Mad Mats、Ge-Ology、Session Victimなど気鋭のアーティストの来日を手がけ東京のハウス・ミュージック・シーンにおいて確かな評価を得る。Fuji RockやElectric Daisy Carnival (EDC)などの大型フェスティヴァルでの出演経験もあり、活躍は日本だけに留まらず、ロンドン、ストックホルム、ソウルそしてパリなどの都市やアムステルダムのClaire、スペインはマジョルカのGarito Cafeなどのハウスシーンの名門クラブ、香港で開催されるShi Fu Miz Festivalでもプレイ。15年には〈Eureka!〉もレーベルとしてスタート。現在は新しいインターネット・ラジオ局TSUBAKI FMをローンチし、彼の携わる全ての音楽活動にさらなる発信と深みをもたらしている。

Midori Aoyama Website

Midori Aoyama SoundCloud

Eureka!

TSUBAKI FM

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE