MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

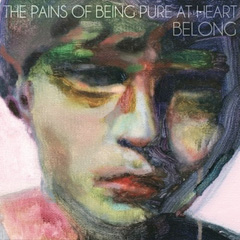

Home > Reviews > Album Reviews > The Pains of Being Pure at Heart- Belong

バンド・サウンド、ないしはバンドの肉体性というものが空洞化したなと感じはじめたのは2008年前後だっただろうか。90年代ロック......ニルヴァーナやレッド・ホット・チリ・ペッパーズ、レディオヘッドらまでは残っていた「バンド」という物語は、いまやすっかり解体されてしまった。ストロークスやホワイト・ストライプスにしても、「ガレージ・リヴァイヴァル」の名のとおり一周回ったバンド解釈であり、それが2008年頃にきて、ロクスリーやフラテリス、ザ・ヴューなどを最後の華として歴史のなかに回収されたという印象だ。ロクスリーのマージー・ビートやフラテリスのブギーに顕著だが、ラストが一様にブリティッシュ・マナーなバンド・サウンドだったのも印象的だ。その後完全にUKロック・シーンは停滞するからだ。

そしてサイケ・ポップにバレアリック・ムード、シンセ・ポップの新しい波が押し寄せ、シューゲイザー再燃の気運が、ローファイ再燃の気運と乗り入れて相乗的にブームを起こした。ローファイ勢はバンド・サウンドと呼べるだろうが、台頭したのはノー・エイジやベスト・コーストなどデュオ(やソロ)が多く、バンド形態に対する批評や距離が暗示されていたと考えてよいだろう。またサイケ・ポップ勢もバンドとはいえ、リズム隊+リード・ギターといったシンプルなフォーメーションを大きく逸脱していることはアニマル・コレクティヴを参照するまでもない。このあいだ、コミュニケーションの在りようも変化したのだ。3人以上の人間のあいだに生じる微妙で繊細な駆け引きよりも、デュオやソロの機動性と直接性に説得力が宿る。要はバンドというものがダサくなった。

個人的な感覚に過ぎるだろうか? ひとまわり歳の離れた私の弟たちを見ていても、バンドよりオタクである。ギターより2次元である。ひとりで発信し、ネット上で燃え上がるチルウェイヴの隆盛などは、音楽におけるオタク/ひきこもり的メンタリティの合理性や説得力を証すものだと言えないだろうか?

そのかたわらでままごとのようにバンド形態を謳歌していたのが、『c86』リヴァイヴァリストたちである。80年代英国インディーズへのノスタルジーは、新世代シューゲイザーの盛り上がりとも重なり、〈サラ〉、〈エル〉、〈スランバーランド〉ものの再発掘やニュー・リリースへの注目に熱を帯びさせた。なるほど「ギター・ポップ」というカードは、かつて与えられた符号どおりエヴァー・グリーン......無期限に有効であるらしい。時代に背くように、あるいは時代性をシャット・アウトするように、彼らはエヴァー・グリーン・シェルターのなかでエヴァー・グリーンを偽装し、再生産しつづける。バンドという物語は、このシェルターのなかでは永遠に生きることができるのだ。そして、そうした物語を必要とする者にとってこの世界は得難い場所だ。ペインズ・オブ・ビーイング・ピュア・アット・ハートは、こうしたノスタルジーが生み出したなかでも飛び抜けて優秀なバンドである。

ペインズ・オブ・ビーイング・ピュア・アット・ハートのデビュー・フルは、国内では「CDショップ大賞」の洋楽部門準大賞にまで選出された。ファズの効いたノイジーなシュガー・ポップ&男女ヴォーカルという鉄板シューゲイズに加え、ブラック・タンバリンやロケット・シップ、あるいはフィールド・マイスなど、ギター・ポップ~ネオ・アコースティックのオリジネイターへの参照点も非常に的確かつオタク的である。アート・ワークの参照ポイントも同様で、旧世代には懐かしく、新世代には新鮮に映るじつに巧いジャケットだった。メロディ・センスも図抜けている。あらゆるポイントで高得点だ。

セカンド・アルバムとなる本作も基本的には前作の延長なのだが、特筆ポイントは表題曲でもある"ビロング"のサウンドだと言えよう。そこで鳴っているのはスマッシング・パンプキンズだ。金属的で重めのギターがバンド・サウンドの亡霊を神々しく召喚する。なにしろプロデューサーにフラッド、ミックスにアラン・モウルダーを配しているのだ。どういう経緯かはわからないが戦略的で効果的な陣形である。おそらく純粋な憧れだけではあるまい。4枚ものアルバムがプラチナ・ディスクに輝いたザ・オルタナティヴ・ロック=スマッシング・パンプキンズをいま鳴らすことが、昨今の超インディ志向なガレージ・ポップに対するなんの問いかけにもなっていないはずがない。もちろん楽曲も粒揃いで、ドライヴ感を大事にしたラフさは出しつつ丁寧に目の配られたプロダクションである。彼らが重要で存在感のあるバンドだということを証明した、じつに堂々たるセカンド・アルバムだ。

橋元優歩

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE