MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > 踊ってばかりの国- 世界が見たい

文筆業に片足を突っ込んでいると、つい気が大きくなってしまうことがあるが、例えば、うっかり「世界」などという言葉を使ってしまったとき、私はそれが何を指した言葉なのか、わからなくなることがある。この星に暮らす70億人の営み、その総和をひとまずは「世界」と呼んでも良さそうだが、原理的に言えばその途方もなさを個人が語ることはできない。世界は知ることができないし、私たちは誰とでも繋がれるわけではない。そうした「わからなさ」や「繋がりのなさ」に耐えることが、知性というものに求められる前提なら、踊ってばかりの国が掲げる『世界が見たい』というスローガンは、単なる未熟か、反成熟か、それとも。

1995年以降の15年間を指す「広義のゼロ年代」(東、2009)において、あらゆるジャンルでミニマリズムが進行したように、この国の若年層に受容される音楽の場合、いちど築いたスタイルをひたすらウェルメイド化させていくだけの保守思想(いわゆる「ギター・ロック」の変奏)が罷り通り、フィッシュマンズが1996年に「空中キャンプ」で極まった影響もあるのか、内容的にも、端的に言えば村上春樹的な「僕」、すなわち「君を感じる僕」しかいなくなってしまった。Radwimpsの影響力は私たちの想像よりも根深いようで、The Mirrazなどにも余波はおよんでいる。それらは、広く言えばすべて固定ファンのための「癒しの音楽」であった。

『グッバイ、ガールフレンド』でシーンに現れたとき、踊ってばかりの国はあまりに無防備だった。忌野清志郎などのロック・レジェンドへの参照の濃度が裏目となったのか、たちまちロックの玄人たちの手によって審査台にかけられ、執拗にその隅々まで粗を探された挙句、「贋」と言ってあっさり却下されたのだった。私もそうした立場にいた。しかし、表題にもあるとおり、それはグッバイした「ガールフレンド」に向けられたものであったのだろうし、せいぜいその「歌唄い」の顔を知っている身の周りの人間のために作られた音楽であったのだろうと思う。それが結果として、全国の流通に乗った作品だったとしても、だ。それはある特定のコミュニティに専属する音楽だった。例えば、彼らの重要な参照点であるデヴェンドラ・バンハートがかつてそうであったように。

実際、本作は『Smokey Rolls Down Thunder Canyon』(バンハート、2007)を想起させる。微睡むようなサイケデリック・フォーク、オーソドックスなフォーク・ロックを軸に、ブルーズ、カントリー、バンハートを経由しての非・西洋音楽のリズムがあり、そこに、忌野清志郎やザ・ストロークスがブレンドされ、アルバムを締めくくる「セレナーデ」ではヴァンパイア・ウィークエンドとハード・ロックが折衷されている。こうした無節操は、インターネットでサウンド・ホッピングを繰り返す私たちのような世代からすれば、特段悪趣味ではない。何より、歌がいい。バンハートの歌は、悲しみを何らかの達観が凌駕したような、そんな歌だった。私たちはそのレイドバックしたアシッド・サウンドのなかで、悩むことも忘れて日々の悩みを泡にすることができた。

いっぽう、下津のそれは、諦めが悪いと言うか、往生際が悪いと言うか、とても達観しきれない。自意識としての「君」でも、固定ファンとしての「あなた」でもなく、自分とは違う世界に向かって何かを訴えているようだ。「世界が見たい」「言葉も出ない」は、その意味で彼らの新境地と言える。踊ってばかりの国は、いまや、特定のコミュニティで徒党を組む為の音楽ではない。人はそれを開き直りと言うのかも知れないが、「言葉も出ない」で激情は臨界する。それは、「何も持たずに生まれ落ち 愛だけを手に去っていく」(ザ・ストリーツ、2008)の続きとして書かれた科白のように、この世の不条理を呪いながらも、違う世界の「あなた」との再会を求めて止まない、抗議のようだ。下津は声を張り上げて歌う。「また笑って会いましょう 生きてたら......」

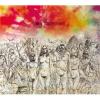

「素朴な未熟と、矛盾を孕むものを肯定する反成熟の違い」(白井、2009)の議論を汲めば、「矛盾があるのは重々理解できるが、そんなもの簡単には肯定はできない」というやさぐれの態度を決めてみせる踊ってばかりの国は、いま、「反成熟」ではなく、いわば「半成熟」としての音楽としてここにある。もはや、『SEBULBA』を牧歌的に作ったバンドのフォーク・リヴァイヴァルではない。パッケージには、ご丁寧にも視力検査シートが付いている。世界に対する、あなたの「視力」を試しているようだ。紛れもない。これは抗議の音楽である。そこらじゅうの点在する、世界中で引きこもる「あなたとあなた」に向けられた。

竹内正太郎

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE