MOST READ

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル

- 『成功したオタク』 -

- Bobby Gillespie on CAN ──ボビー・ギレスピー、CANについて語る

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- ソルトバーン -

- Claire Rousay - a softer focus | クレア・ラウジー

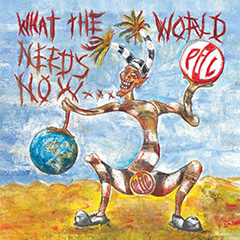

Home > Reviews > Album Reviews > P.I.L.- This is PiL

「詩人は、クールなどというものを志向しない。

志向した瞬間に、彼が発した言葉は詩とは正反対の場所に落ちて行く」

というのは、別に偉人や著名人の言葉ではない。

わたしが80年代にダブリンに住んでいた頃、路上で詩のバスキングをしながら日銭を稼いでいたおっさんが言った言葉である。

いまでもそれを覚えているのは、その言葉を聞いたシチュエーションというのがちょっとシュールだったからで、要するにそんなことを言われて他人に金をたかられたことは後にも先にもないからだが、あの路上生活者は絵に描いたようなアイルランドのアル中親父であった。現代のように、AAだのリハビリだのが横行していなかった時代である。アル中はアル中としてそこら辺に放置され、公園のベンチやパブの入り口に打ち倒れて失禁したり寝たりしていた。あの時代のアイルランドはひたすら汚らしく、貧しい国であったのだ。

だのに、尿とアルコール臭漂うダブリンの路上からは、なぜか常に詩が聞こえていた。

なにしろ吟遊詩人が王侯貴族よりもリスペクトされたという歴史を持つ国である。

しかし、アイルランドの吟遊詩人というのは、やたらと高尚で難解だったり、美しい韻を踏み続ける詩を朗読するだけの文学者ではなかったらしい。やはりそこはライヴ活動を中心とするパフォーマーなので、聴衆を飽きさせないユーモアや諧謔性も求められ、芸術家である一面と、道化としての一面を同時に併せ持つエンターテイナーだったという。

*************

This is PiL

とは、まるで新進バンドの1stアルバムみたいなタイトルだな。と思った。

This is John Lydon

に聞こえそうな内容だから、いやいや、これはあくまでもPiLなんだよ。という意味合いを込めて、往年のファンに向けて発信したタイトルだったのかもしれない。

というか、本当は、This is my PiLにしたかったのではないか。キース・レヴィンとジャー・ウォブルのtheir PiLがあるからだ。

『This is PiL』の特筆すべき点は、意味のない気取りや気負いをそこら辺のパブの便器にうち捨てて来たかのような、ダサあたたかいほどのラフなサウンドだろう。これは往年のPiLには無かったものだ。

PiLを聴いてこんなことを想像したことは一度もなかったが、アイルランドの薄暗いパブに仁王立ちしたライドンが、パイントグラスを抱えたおっさんたちを前に「This is PiL!」と野太い声で怒鳴りかける姿や、“Terra Gate”で畳み掛けるような韻を踏んで聞かせて、やんやの喝采を浴びる姿、“One Drop”に至っては、泥酔したおっさんたちとライドンがだみ声で合唱している様子まで脳裏に浮かぶ。

それ故、音楽的に先鋭的でありクールであることを志向していた頃のPiLが好きだったき人びとには、このアルバムはPiLではないかもしれない。そう考えると、『This is PiL』は、わりとケンカ腰のタイトルだったのかとも思えてくる。

*************

「詩人は、クールなどというものを志向しない。

志向した瞬間に、彼が発した言葉は詩とは正反対の場所に落ちて行く」

そんな訳のわからないことを言って金をたかってきたダブリンの酔っ払いに金を渡したかどうかは覚えていない。が、あの路上の詩人は何処かで見たことのあるような強烈な目つきをしていた。

どうしたってジョン・ライドンは、アイルランドの吟遊詩人の系譜を引いているのだ。

それはセックス・ピストルズの頃から燦然と突出していたファクトだった。

聴衆を夢中にさせ、何よりその精神を鼓舞し、アンセムとしての詩を歌わせることのできる芸術家にして道化。

長い歳月と紆余曲折を経てライドンは一巡し、そこに戻ろうとしている。

「誰もお前のためになんかやってはくれない。自分でやれ」

BBCの「PUNK BRITANNIA」で、「パンクとは何か」と訊かれたライドンはそう言った。

This is PiL もとい、This is his PiLで、いいではないか。彼はやはり自分でやっているのだ。

個人的には、彼がやろうとしているのは、PiLとピストルズを融合させるという大仕事だろうと睨んでいるが。

ブレイディみかこ

ALBUM REVIEWS

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

- Lost Souls Of Saturn - Reality

DOMMUNE

DOMMUNE