MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Vampire Weekend- Modern Vampires of the City

深化。ヴァンパイア・ウィークエンドのサード・アルバムは、前2作と比較したとき、そういった言葉で説明すべきだろう。『モダン・ヴァンパイアズ・オブ・ザ・シティ』は、「進化」と呼ぶよりは「深化」と呼ぶべき大いなる変化を迎えた吸血鬼たちの姿を、シリアスに突きつけている。それは、青年期も後半に差し掛かり(メンバーは現在、全員29歳だ)、「老い」や「成熟」を戸惑いながらも受け入れ、あるいはこの先に待ち構えているであろうそれらをある種の諦念とともに見据え、果敢に音楽的な成果に落とし込もうと苦闘している姿だ。

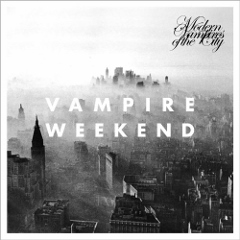

ラルフ・ローレンのポロ・シャツを纏い、「プレッピー」という記号を(ある意味戦略的に)弄んだ彼らはもうここにはいない。『ヴァンパイア・ウィークエンド』や『コントラ』を包んでいた暖色系のファッショナブルなカヴァー・アートは、スモッグの濃霧に抱き込まれた沈鬱なビッグ・アップル――まるでディストピアだ――のモノクロ写真に取って代わった。彼らのトレード・マークであったアフロ・ポップ風の心躍る軽快なリズムは鳴りを潜め、テンポはグッとダウン・テンポに、リズムは贅肉を削ぎ落とされてシンプルになった。『コントラ』において控えめながらも重要なファクターであったシンセ・ポップ的エレクトロニクスも後景に追いやられた。そして、ギター・サウンドは前作よりもさらに抑えこまれている。『モダン・ヴァンパイアズ・オブ・ザ・シティ』の中心を占めているのは、円熟したエズラ・クーニグの歌、ピアノ、そして教会音楽を思わせるような荘厳なオルガンやコーラスだ。

アルバムからの先行シングルとしてリリースされた"ステップ"は、今作のそういった特徴を端的に表し、彼らが次の段階へと着実に歩を進めていることを伝えている。この曲には驚かされたファンも多いことだろう。チェンバロやオルガンが奏でるパッヘルベルのカノンのようなメロディ、聖歌隊の斉唱のように響くシンセサイザー、エズラの全編に渡って抑制の効いたヴォーカル、スロー・テンポのブレイクビーツ......そのどれもが、これまでのヴァンパイア・ウィークエンドとは一線を画す沈痛な表情を湛えているからだ。もちろん、この曲が持つ宗教的な響きは、前作の"タクシー・キャブ"や前々作の"ザ・キッズ・ドント・スタンド・ア・チャンス"などで試みられてきた「室内楽的」と形容されるクラシカルなアレンジを引き継いでいるとも言えるだろう。しかし、やはり"ステップ"の荘重な響きはそれらとは異なる地点にあると言わざるをえない。過去の楽曲と今作における"ステップ"などの楽曲との間に分断線を引いているのは、恐らく、彼らが新たな船出をするのに十分な年齢を重ねたという事実だろう。リリックでは、親知らずが生えはじめ、少年期の終わりが告げられたとき、「老い」という名の長く辛い孤独な戦いのはじまりを知ったことが綴られている。エズラは歌う。「『老いは栄誉だ』なんて、それは真実じゃない/(中略)本当はもう、僕が彼女を守ることなんて彼女は必要としていない/僕らは本当の死を、生きとし生けるものが進む行く末を知っている/誰もが死に向かいつつある/でも、君はまだ若い」。

一方でまた、"ステップ"がとりわけ興味深い楽曲であるのは、引用の糸が複雑に絡み合った作品でもあるからだ。エズラは、この曲のスタート地点にソウルズ・オブ・ミスチーフの"ステップ・トゥ・マイ・ガール"(1991年頃に録音された、彼らのデビュー前のデモ音源)があったことを認めている。リリックでは"ステップ・トゥ・マイ・ガール"の"Every time I see you in the world, you always step to my girl"というコーラスをそのまま引用している。さらにこのフレーズは、90年代初頭から活動するラッパー、YZの"フーズ・ザット・ガール"(1990)という曲からのサンプリングであったため、"ステップ"にはYZへの謝辞がクレジットされている(ちなみに、ヴァンパイア・ウィークエンドはソウルズ・オブ・ミスチーフにももちろんコンタクトを取っている。そのとき、ソウルズ・オブ・ミスチーフのタジャイはこの全米1位を獲得する巨大なバンドの音を聴いたことがなかったという。エズラは曲名をそのまま"ステップ・トゥ・マイ・ガール"とするつもりだったが、タジャイはそれを「ワックだから」と言って拒否した)。

さらに、"ステップ"のクレジットには、70年代、カリフォルニアのソフト・ロック・バンドであるブレッドのヒット・ソング、"オーブリー"(1972)からの引用が明示されている。というのも、"ステップ・トゥ・マイ・ガール"はグローヴァー・ワシントン・ジュニアがカヴァーした"オーブリー"をサンプリングしており、一聴してわかる通り、"ステップ"はそのメロディ・ラインに大きく影響されているからだ。宗教的な響きを持つパッヘルベルのカノン調の"ステップ"は、こういった幾層ものサンプリングが積み重ねられた上に成立している。

『モダン・ヴァンパイアズ・オブ・ザ・シティ』を構成しているひとつの重要な要素である「宗教」に注目する上で外せないのは、アルバムのリリース直前にヴィデオが公開された"ヤー・ヘイ"だ。"ヤー・ヘイ"("Ya Hey")はユダヤ教の神、ヤハウェ(Yahweh)をもじっており、ここでエズラが呼びかける「あなた」は明らかにヤハウェである(エズラはユダヤ系の家系に生まれている)。「あなたはご自身の名前すらおっしゃろうとしない/"私は在りて在るものである"と、ただそれだけ/でも、そんな方法で誰が生きられるっていうんでしょう?」という一節がそれを裏付ける。ユダヤ教徒は通常、神の名を直接発語するのは畏れ多いとして口にはしないため、ユダヤ教の神の名の正確な発音はわからなくなってしまったからだ。

「ああ、愛しいあなた/シオンはあなたを愛していない/バビロンもあなたを愛してはいない/けれども、あなたは遍く存在を愛している/ああ、聖なるあなた/アメリカはあなたを愛していない/だから僕はあなたを愛せない」「母なる国はあなたを愛していない/父なる国はあなたを愛していない/なのに、何故全てを愛するのですか?」。こういった歌詞には、元は同じである神を信じるユダヤ教、キリスト教、イスラム教が相互にいがみ合い、血で血を洗う争いをし続ける、解決の日の目を一向に見ない中東情勢、あるいはそういった状況に対して依然「世界警察」として振る舞いつづけるアメリカへの煩悶が滲み出しているように思われる。エズラの重苦しい言葉の数々には、皮肉や言葉遊びを散りばめる余裕もないほどの悄然とした憂鬱が宿っている。

ヴァンパイア・ウィークエンドはいま、大きな転機にいる。もしかしたら、曇った表情でニューヨーク・シティを眺める、少し老け込んだ吸血鬼たちの姿に、「お洒落でキュートなインディー・ポップ」としてのヴァンパイア・ウィークエンドに夢中になったリスナーたちは驚きうろたえるかもしれない。しかし、諦念と厭世観が充満し、憂色を纏ったこのアルバムは間違いなく彼らの最高傑作だ。そう言い切ってしまおう。もう後戻りはできない。なにせ人生は前にしか進まない。なぜかって? 後ろに進んだら大変じゃないか。

天野龍太郎

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE