MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

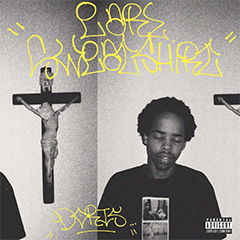

Home > Reviews > Album Reviews > Earl Sweatshirt- Doris

不穏なシンセサイザーの響きと陰鬱でダウンテンポなビートに導かれてアール・スウェットシャツのデビュー・アルバムの幕をゆっくりと引き上げるのは、アールその人ではない、SK・ラフレア(フランク・オーシャンの従兄弟)のねちっこいライムだ。セカンド・ヴァースになってアールはやっとその重い口を開く。「I'm a problem to niggas......」

開口一番に彼がそうラップしている通り、アール・スウェットシャツは問題児だ。そうであるがゆえに、アールの物語は平坦なものではなくなった。『ロード・トゥ・ドリス』というアンオフィシャルなミックステープもあったが、『ドリス』へと至る道程は長く曲がりくねったものだった。

アールの複雑な物語については、ピッチフォークの記事(日本語訳がLomophyにある)などが詳しい。ここでは簡単に紹介するに留めよう。

2010年、当時16歳のアールは、ミックステープ『EARL』の高評価やオッド・フューチャーの成功にも関わらず、表舞台から姿を消した。1年後、素行不良を心配した母親(市民権法の専門家で、UCLAの法学教授)によって、アールはLAから遠く海を隔てたサモアにある非行少年のための更生学校に入れらていたことをコンプレックスがスクープ。ドモ・ジェネシスやホッジー・ビーツらオッド・フューチャーのメンバー自らが煽り立てる「フリー・アール(アールを開放せよ)」というキャンペーンもあったものの、アールは沈黙。2012年、新曲"ホーム"とともに、アールは突如音楽活動を再開させた。

何はともあれ、リハビリのようないくつかの客演によってアールは復活する。そして、満を持してリリースされた彼のファースト・シングル"チャム"は、それまでの猟奇的で暴力的な表現を捨て去り、パーソナルな告白を淡々とラップした傑作となった。

2010年よりも幾分か低くなった声でもって、アールは壁を築きあげるかのように隙間なく言葉を積み上げていく。「父が去り、俺をファザーレスにしてたぶん12年になる/俺は父を憎んでいると、本心じゃなく冗談でよく言っていた/本心では父が恋しかった、俺が6歳のときみたいに/それを言うチャンスにはいつもそれをぐっと飲み込んでいた」。

アールの父である南アフリカ出身の著名な詩人、ケラペトセ・クゴシトシルは、60、70年代にはアフリカ民族会議の主要メンバーで、後にアメリカに渡り、ラスト・ポエッツのメンバーに影響を与えたとも言われている(ちなみに、アールの本名はシーベ・ネルーダ・クゴシトシルというが、彼は本名で呼ばれることを好まない。ミドル・ネームはパブロ・ネルーダに因む)。彼は、6歳のアールと妻を残して南アフリカへと戻っている。

父への愛憎、父の不在による喪失感と渇望感というのは『ドリス』において重要なファクターである。祖母の死について語った"バーガンディ"(プロデュースはネプチューンズ)では、父が詩人であることによって周囲の期待値が高いことへの不安を吐露している。父の不在、父に対する複雑な感情はドモ・ジェネシスとも共通しており、"ナイト(Knight)"において彼は「この成功を見ろよ、俺は父親なんて必要ないって事実がわかったんだ」とラップしている。そして、小林雅明が指摘している通り、それは親友にして兄貴分であるタイラー・ザ・クリエイターとも同じくするものである(『ウルフ』の"アンサー"という曲を聴いてほしい)。

とはいえ、アールはサモアで去勢されて帰ってきたわけでも、『ドリス』が『EARL』を葬り去ったというわけでもない。"ホア(Whoa)"は2010年の薄汚れたシットでファックなファンタジーを蘇らせているし、"ハイヴ"では「約束するよ(ギル・スコット・)ヘロン、俺は拳を突き上げる(ブラックパワー・サリュートのことを指している)、俺のを咥えてもらってからな」とラップしている。

『ドリス』はダーティで揺れるビートとベース、浮遊するシンセサイザーによって禁欲的に仄暗く彩られている。アルバムを通してメロディアスなフックもほとんどなく、ポップな部分は皆無だ。緻密に隙間なく組み上げられたリリックと、ポエトリー・リーディングにも似たモノトーンで平坦だがスキルフルなアールのラップは、時折息苦しくも感じられる。アルバム・ジャケットで、磔にされたキリストと同じように目を閉じて俯くアールの物憂い相貌が『ドリス』の雰囲気を確かに伝えている。

それでも『ドリス』は2013年のラップ・アルバムの中でも最も輝かしい1枚だと、少なくとも僕にとっては感じられる。それはこのアルバムにアール・スウェットシャツの成熟や煩悶、苦悩、自己卑下や自尊心が、あるいはファースト・フードやエナジー・ドリンク、スターバックス、インスタント・ラーメン、タコス(そしてコークにウィード)にまみれた生活が、深く深く刻み込まれているからだ(私的なことを付け加えれば、僕もファザーレスだからこそ彼に感じ入り、肩入れしている部分もある)。

陳腐な言葉で言えば、それはリアルである、ということになる。"チャム"のフックでアールはラップしている。「何かが不吉だ/振り子がゆっくりと揺れる、頽廃的な動きで/罪人の街を抜けて、こっそりと、敵の芝地へようこそ/移民の働きよりもハードに、俺のシャツには『GOLF』の刺繍/舗道を外れ、俺の魂のゴミを払いのけるんだ」。アールは自分のことを「awkward」だなんて語っている。ライミングは淡々と起伏なく滑らかだが、アールの感情のゆらめきがどこかぎこちなく無様だからこそリアリティを持って伝わってくるのだろう。どこまでもリアルで憂鬱な、だからこそエヴァー・グリーンなアルバムである。

天野龍太郎

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE