MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

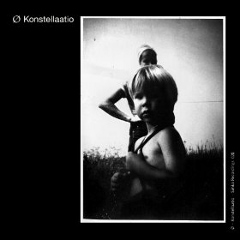

Home > Reviews > Album Reviews > Ø(Mika vainio)- Konstellaatio

ミカ・ヴァイニオ。ミカ・ヴァイニオ。その言葉を何度も繰り返して発してみる。とても不思議なリズムの言葉。まるで彼が生み出す音やリズムのようだ。非反復的な持続と接続。 彼の生まれはフィンランドなのだから、この名も、この言葉も、その土地の名であり、言葉なのだろう。そう、土地の名、名。わたしは、この新譜を聴いて、彼の生まれ育った土地のことを、行ったこともない未知の土地のことを想像した……。

ミカ・ヴァイニオ。いうまでもなく、彼はあの伝説の接触不良電子テクノイズ・ユニット、元パン・ソニックの元メンバーである。さらには現在最高峰のエクスペリメンタル・サウンド・アーティストのひとりひとりでもある。フィンランド出身のミカは、90年代から00年代にかけて、同じく同郷のイルポ・ヴァイサネンとともにパン・ソニックとして活動した(初期は3人組)。彼らが繰り出すバキバキガキガキと律動するノイズとビートの横溢・奔流・震動に、世界中のテクノイズ・マニアの耳は強烈にアディクトさせられた。接触不良なノイズの快楽と、マシンビートの交錯。そして彼らは、2010年に傑作『グラヴィトニ』(ブラスト・ファースト・ペティ)をリリースし、その長年の活動を停止した。しかしミカの旺盛な活動意欲はとどまることを知らない。ソロ・アーティストとして、ソロ名義、コラボレーション、ライヴなど、多方面で活躍を続けている。

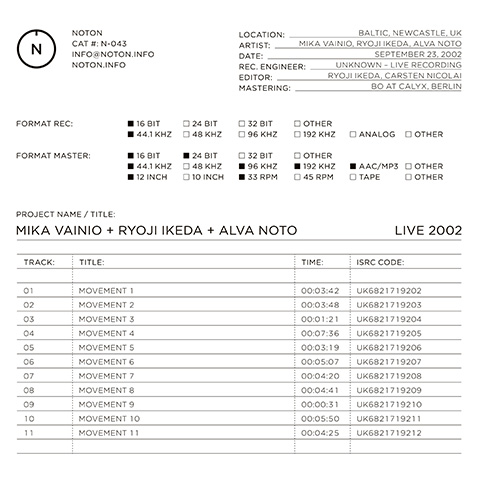

とくに昨年のリリース・ラッシュは凄まじいものだった。ソロ名義(『キロ』)や、ヨアヒム・ノードヴァルとのコラボレーション作『モンストランス』(〈タッチ〉)、スティーブン・オマリーとのユニットÄÄNIPÄÄの『スルー・ア・プレ・メモリー』(〈エディションズ・メゴ〉)など傑作を矢継ぎ早にリリースした。続く本年もパン・ソニックのライヴ盤やアルネ・ディフォースとのコラボレーション作品が発表される。

本作は、そんなミカ・ヴァイニオのØ名義の新譜である。彼はパン・ソニック時代からソロ作品もリリースしてきたが、Øはミカ活動初期から続いている名義だ。これはソロ名義よりも先にスタートしていたプロジェクトで、最初のリリースは1994年(『メトリ』)。つまりパン・ソニックのファースト・アルバム『ヴァキオ』(1995年)以前のことなのだ。これだけ長く続けているということは、ミカ本人にとっても、定点観測的な重要な仕事ではないのかとも思える。事実、このØ名義の音は、彼のどの作品とも違う。テクノという形式に、ミカ特有の非反復的なリズムが導入され、そこでノイズやアンビエントな感覚が密やかに鳴り響いている。パン・ソニックからノイズ成分を大幅に抜き取り、静寂なサウンド・スケープにテクノのコンテクストへ接続してみせた、とでもいうべきか。

今回リリースされた新作『Konstellaatio』は、Ø名義作品としては2011年のEP『Heijastuva』から数えて3年ぶり、アルバムとしては2008年の『Øleva』より6年ぶりの作品である。本作も、Øらしく、これまでの路線を受け継ぐサウンド・スケープが展開されている。テクノを基調とした冷たくクールな質感、横溢する音の連なり。そこではソロやコラボレーション作品とはまったく違う透明な音が鳴り響いている。ノイズよりも、つるんとしたガラス細工のようなクリスタルなサウンドが主体なのだ。そして、そのガラス細工のような音の芯には、ミカの極めて個人的な響きが深く鳴り響いているように思えるのだ。そう、Øにおいて、ミカは自分の内面や人生を振り返るようなサウンドを出しているのではないか(たとえば2008年の『Øleva』ではピンク・フロイドのカヴァー・トラックが収録されていた)。そして、テクノというフォームを内側からずらしていくコンストラクション/コンポジションには、彼の個人性(リズム感や音響への感性)を強烈に感じることができるのだ。

本作にもまた、そのアルバム・タイトルやアートワークを見てもわかるように、ミカ・ヴァイニオというフィンランドに生まれたアーティストの記憶やノスタルジアが圧縮されているように思える。まるで幼年期に見上げた星空の記憶が、クリスタルかつ非反復的な電子音によって鳴らされるような──煌くような連なりを持ったサウンド・テクスチュア。それほどまでに、このアルバムにはどこかノスタルジックな空気と時間が充満している。パン・ソニック的な壮絶なノイズの炸裂とは違う、静謐で繊細、クリアなサウンド。深く淡く響くダヴィな低音。その非連続的な音響/リズムの持続と切断。地に響くような低音と星空に煌くような高音。重力と上昇。これらにミカ・ヴァイニオというアーティスト/音楽家の本質が静かに息づいている。そう、本作は、大地と空を繋ぐ電子=音(響)楽であり、たとえるならば、密室から星空を見上げるような垂直性が表現されているように思えるのだ。

このアルバムは、インダストリアル/テクノが人気のシーンに距離を置きつつも、同時に、北欧の土地だからこそ生まれたインダストリアル感覚を基調に、テクノと、アンビエントと、ミュージック・コンクレートが交信することによって、まるで個人史と電子音楽の歴史が(結果として)重なり合うような音楽/音響に仕上がっているのだ。ベルナール・パルメジャーニ、ピエール・アンリ、リュック・フェラーリなどのフランス電子音楽の大家たちが作り出した音響空間を密やかにのみこみ、そして俳句を彷彿させるような静謐な音……。

個人史と音楽史が、ミカ・ヴァイニオの記憶の中で、必然/偶然に結びついているのだ。ベンヤミンの『ベルリンの幼年時代』のように、彼自身の記憶と人生が、断章的/包括的に鳴っているとでもいうべきか。その音響空間は記憶の中で煌くオーロラである。静寂で、非連続的で、密室的でもあり垂直的であり、時間が圧縮された記憶の結晶。そして、その郷愁には湿った感傷などまるでない。硬質なマシニック・ノスタルジア! このアルバムを、エクスペリメンタルな電子音楽を愛するすべての人に聴いてほしいと思う。そんな愛すべき作品である。

デンシノオト

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE