MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

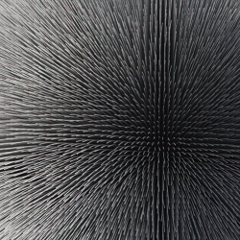

Home > Reviews > Album Reviews > Millie & Andrea- Drop The Vowels

1(800)999-9999は、ホームレス、自殺、家出、虐待など、アメリカで、緊急時に対応するフリーダイヤルの電話番号だ。ふたりの老人が座るバス停には、そして次のように書かれている。「何故なら、路上の生活とは行き止まりである(その先に人生はない)」

先のない人生──この暗示的かつリアルな言葉、バスを待つふたりの老人──この暗示的かつリアルな場面は、見事にミリー&アンドレアのデビュー・アルバムの音楽に意味を与えている。無理もない、事態の深刻さは日本でも同じ。僕は、日本でロック・バンドをやっている連中の一部がよく口にする「ジジイ/ババア」という言葉を笑って言えるほど良い社会を生きていない。身内に高齢者がいる人にはよくわかる話だ。人生をデッドエンドにしているのは特定の世代ではないのだ。

マイルス・ウィッテカー(デムダイク・ステア)とアンドレア(アンディ・ストット)のコンビは、しかし、この見事なアートワークに反して、「先」を探索している。

『ドロップ・ザ・ヴォウルズ』は、純然たる新作というわけではない。既発の曲がふたつほど混じっている。ミリー&アンドレアは、Discogsを見ると2008年にはじまっている。マイルス・ウィテカーに紙エレキングが取材したのは2012年の初頭だったが、そのとき彼は、「自分たちの音楽はたぶん他の誰よりも正直なだけだ」と言った。

また、彼は紙エレキングにおいて、自分のフェイヴァリット10枚の最初にナズの『イルマティック』を挙げている。

あるいは、アンディ・ストットの来日時のライヴを思い出してもらってもいい。あのときもジャングル/レイヴ・ミュージックへと展開したものだが……

昨年の、ミニマリズムをダーク・アンビエント的に咀嚼したマイルス・ウィテカーのソロ『Faint Hearted』(http://www.ele-king.net/review/album/003212/)もユニークな作品だったが、コンセプトとして「追い詰められた我らの時代を描く」ということを言えるなら──ウィテカーが言うところの正直な表現という意味において──、昨年のザ・ストレンジャー(ザ・ケアテイカー、ウィテカーが尊敬するひとり)のアルバムの世界観にも近く、しかもジャングル・リヴァイヴァル/ハウス・リヴァイヴァルと「リヴァイヴァル」続きの現代にあって、アントールドのアルバムと同様に、『ドロップ・ザ・ヴォウルズ』には、結局は後戻りできないという感じも良く出ている。

まあ、アートワークの良さもたしかに大きい。『ラグジュアリー・プロブレムス』もあの写真でなかったら……と自分の耳を疑いたくなるほど、〈モダン・ラヴ〉はうまいことをやっている。また、本人たちは「正直……」と言うものの、ベタな日本人からすると、いかにも英国風のアイロニーも効いていて、アルバムには“Stay Ugly”すなわち「醜くくいつづけよ」などという曲がある。「stayなんたら」はひとつのモットーでありクリシェだが、スマートなのものは信じるなとでも言いたげな逆説的な曲名である。

実際、これはスマートなジャングルではない。単純明快なグルーヴではないし、目から血を流している少女でもない。折衷的で、無残にも圧縮機で潰されたごときジャングルに喩えられる。“Temper Tantrum”(オリジナルは2009年)のようにレイヴ・ミュージックとして機能すしやすい曲もあるが、気持ちに突き刺さるのは“Stay Ugly”のような、奇妙極まりない曲だ。

それでも、誰もがこのアルバムに秘められた享楽性を否定できないだろう。ミニマル・テクノ調の“Spectral Source”からはアンダーグラウンド・ダンス・ミュージックとしての楽しみの感覚が滲み出ている。ジュークめいたエレクトロ・スタイルの“Corrosive(腐食)”は、僕にはドレクシアへのオマージュにも聴こえる。近年のブリアルの支離滅裂さからすれば、ずいぶんと聴きやすい。

ジャングルの新解釈(ニュー・スクール)とテクノとの結合という観点では、マンチェスターのアコード(Akkord)とも重なるところはあるのかもしれない。ジャングルというスタイルには、アンダーグラウンド・ミュージックが良かった時代の記憶があるばかりではなく、音楽的にもまだ開拓する余地があり、横断的に、そしていろんなアプローチを取り入れることができるのだ。

とはいえ、ひとつの曲のなかの階層は、こちらがより深い。タイトル曲の“Drop The Vowels”は、装飾性のない、パーカッシヴなブレイクビートと低く暗い音響との掛け合いだ。マイルスの、デムダイク・ステアにおけるダーク・アンビエント/ドローンの実験と、そしてアンディ・ストットのダンス・ビートとが刺激的な一体化を見せている。

つまり、全8曲というのは物足りないようにも感じるが、幸いなことに、事態の深刻さによって身動きが取れないほど圧せられているわけではないようだ。このアルバムには動きの感覚、リズムがある。いたずらに微笑みはしないだけだ、正直な表現として。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE