MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Pains Of Being Pure At Heart- Days Of Abandon

ギター・ポップは無期限に有効なカード。たとえば〈サラ〉や〈エル〉といったすばらしいレーベルの遺産が繰り返し参照されるように、それは時代と世代をまたいでもつねに一定数のファンをかかえ、「エヴァー・グリーン」という言葉の響きとともにずっと生きつづけていくのだろう。

しかしそのエヴァーとははたして字義通りの永久を意味しているだろうか、グリーンはみずみずしさを象徴するだろうか。それはある「止まった時」を永続させるものであって、よくよく考えると死のグロテスクなヴァリエーションであり、虚無を愛する倒錯と耽美にふちどられたものではないかという気がしてくる。

否定しているのではない。それこそがエヴァー・グリーンの原理であり、尽きせぬ魅力の源泉ではないかということだ。若い思い出はいまの活力になるが、そのなかにずっととどまっているのは危険なこと。そして危険と美は隣り合う。エヴァー・グリーンとはけっして安全で無害なものではない。安全で無害なものがあんなにキラキラと輝くはずがない。

ペインズ・オブ・ビーイング・ピュア・アット・ハートは、そうした危険さを最大限の繊細さでもって音にし、未明の2010年代にあざやかなインパクトと存在感を残したバンドだ。バンドというフォーム自体がインディ・ロック・シーンにおいて説得力を失いかけた時期に、彼らはそれをもっとも美しいゾンビとして蘇生させた。他方には無邪気なガレージの盛り上がりがあり、ビーチ・ポップなどのヴィンテージ志向なサーフ・ロックや、あるいはシットゲイズといったローファイ再評価、ポストパンク的な感性やシューゲイズとも結びついた〈キャプチャード・トラックス〉などが、めいめいのやり方で過去のロックのアーカイヴと向かい合っていて、結果としてあの時期のUSインディには大きなバンド批評のうねりがあったのだなと思い返される。

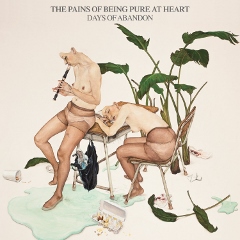

アナザー・サニー・デイ、ヘヴンリー、ロケット・シップ、ザ・スミス、ジーザス・アンド・メリー・チェインからマイ・ブラッディ・ヴァレンタインにプライマル・スクリーム……、ゾンビだと言ったが、ペインズの楽曲は、ある種のインディ・ミュージックに対する度外れの愛着とリスペクトを偲ばせ、コスプレイヤーにも見まごうほどの高い参照性と再現性を誇ってきた。前作『ビロング』のエンジニアとして、アラン・モウルダー(マイ・ブラッディ・ヴァレンタインやスロウダイヴなどを手掛けた)を起用していることなどにもそれは明らかだ。もちろん、彼ら自身が特定のアーティストを名指してその再現を標榜しているわけではないし、その比類ないソング・ライティングは、先達の遺産をなぞるだけではけっして得られない輝きとオリジナリティとを宿しているものだ。ポップで、繊細で、親しみ深く、耳に残る。しかしポップなソング・ライティングをして万人向けだと言うのは間違いだ。彼らのポップは、やはり前述のアーティストたちのアーカイヴを共有することで成立するものであり、「ペインズ・オブ・ビーイング・ピュア・アット・ハート」……同じ「いたみ」をもつ者にしか触れられないというような、インティメットでクローズドな共感に支えられるものではないかと思う。そしてそこに漂ううっすらとした潔癖感が、彼らの音と佇まいに影と悩ましい魅力とを与えている。ファースト・アルバム『ペインズ・オブ・ビーイング・ピュア・アット・ハート』のジャケットは、彼らの後ろにひろがる音楽的なアーカイヴと、そうした潔癖的なピュアリズムをこの上なく見事に象徴している。

と、こんなに前置きをしておいてひっくり返すようだが、それから数年を経て3枚めのフル・アルバムとなった今作『デイズ・オブ・アバンダン』には、凍れるエヴァー・グリーンではなく、生きて流れる血を感じた。プロダクションもクリアでみずみずしく、オーヴァーグラウンドな洗練がある(キラーズなどの録音にも携わり、22年ぶりとなったマイブラの最新作『m b v』を手掛けたというアンドリュー・サヴールがプロデューサーとして迎えられている)。隔絶した世界ではなく、この世のポップ・シーンで鳴っているような、これまでにない強さ。曲にもヴァリエーションがある。バンドは大きな変革の時をむかえ、今回はソングライターであり中心人物であるキップ・バーマンひとりの編成となっているが、そのことは大きく関係しているだろう。

“ビロング”のひずんだ音像が、“シンプル・アンド・シュア”のような分離のよいプロダクションへと変化している……この変化を快く思わない人ももしかするといるかもしれない。“ケリー”のジョニー・マー風のギターに、もっと時代の風合いをつけてほしいという人もいるだろう。それはそれでペインズを深く愛するファンなのだろうと思う。そう思う人は、アルバム後半、“マゾキスト”でちょっと安心し、“アンティル・ザ・サン・エクスプローズ”で歓喜とともにぶっ飛ばされるということになるはずだ。

しかし、偉大な先人たちの美のくびきから逃れるような、おそらく聴けることはないだろうと思っていた種類の躍動を耳にして、バーマンがよい意味でスモールなバンドを組織できるアーティストであるのと同時に、万人に届き得る回路をもった人なのかもしれないと思い直した。どちらがいいというものではないけれど、“アート・スモック”から“シンプル・アンド・シュア”へと展開する本作は、ギター・ポップを骨董品にしない果敢な良作として、ひとつの未来を指し示しているのではないだろうか。いつかは老いて腐食するかもしれないエヴァー・グリーン、生きて息をするものの美しさが、わずかに、そして尊く顔をのぞかせたアルバムである。

秀逸なジャケットは、題材が日本ぽいけれども、韓国のアーティストの手になるものだそうだ。たて笛と学校机の表象は耽美的なモチーフにも思われるが、寝顔や植物、そして散らかった様子にはやはり生命の赤みが感じられる。

橋元優歩

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE