MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Africa Express- Africa Express Presents...Terry …

日本のファンは運がよかった。複数の動画投稿サイトで観るFKAツィッグスのステージは、スマホかなにかで撮った映像だということを差し引いても、何か特別なものには感じられなかった。むしろ“ウォーター・ミー”や“アワーズ”といった曲をライヴで再現できるのかなと僕は危惧していたぐらいである。しかし、彼女はブリッツ・アワード(イギリスのレコード大賞)に向けてショーの完成度を飛躍的に高めていた。これは、前日に行われたインタヴューで基本的にニコリともしなかったFKAツィッグスが、ほんの数回、笑顔を見せた話題のひとつである。2人のダンサーを配備した彼女のパフォーマンスは気迫に満ち、それ以前とは何もかもが違っていた。日本公演が行われたのはその4日後である。現時点で彼女の頂点ともいえる完成度が、日本ではフル・ステージで展開されたことは間違いない。最後から2番めに歌われた“トゥー・ウィークス”が1週間たってもまだ頭の中で牛のよだれのように波打っている。

レコーディングされたマテリアルからもっとも掛け離れて聞こえたのは、そして、“ハイド”だった。最初は歌詞に沿ってエロティックなヴィデオがつくられた同曲は、後に、サウンドに合わせてメキシコのトゥルムで撮影し直されている。その意味がステージを観て、本当によくわかった。レコーディングされたもので聴くと、この曲はギターが前面に出ていて、いまひとつドラムに集中できない。これがリキッド・ルームのライヴでは(前から10列めの左よりにいたせいなのか)、ドラムがこちらに向かって叩きつけられるように響きっぱなしだった。非常にトランス効果を持ったドラミングである。通称『EP2』でもアルバムでも、ここまでエスニックなパーカッションがフィーチャーされた曲はない。“ハイド”のライヴ・ヴァージョンをもう一度、体験したい。ほかにも忘れがたい場面は多々あったけれど、家に戻って繰り返し“ハイド”を聴いても、この曲だけは時間が経つにつれ、ライヴ・ヴァージョンが遠のいていく気がした。

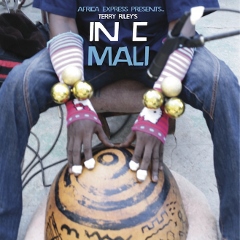

……と、目の前に『イン・C マリ』の文字があった。御茶ノ水のディスクユニオン・ジャズ館でワールド・ミュージックのコーナーを眺め倒し、もう帰ろうかと思ったときだった。デイモン・アルバーンがDRCミュージックやロケット・ジュース&ムーンとは別にはじめたアフリカ音楽のプロジェクトである。タイトル通り、フランスが軍事介入し、いまや泥沼状態と化しているマリの現地ミュージシャンとさまざまな民族楽器を使ってテリー・ライリーの『イン・C』50周年を祝った企画盤である。ラ・モンテ・ヤングを除けば、ミニマル・ミュージックの嚆矢だったとされる『イン・C』は本人も何度もリメイクし、現代音楽のみならず、アシッド・マザーズ・テンプルによるサイケデリック・ロック・ヴァージョンもつくられるなど汎用性の高いコンポジションといえる。それが、しかし、ここまでと思うほどアフリカ音楽にフィットし、エスニックなヴァージョンに生まれ変わるとは思わなかった。同傾向の感触を残す展開ではシャンハイ・フィルム・オーケストラのヴァージョン(『アンビエント・ディフィニティヴ』P.46)があり、ここでミックスに名前を貸しているブライアン・イーノも技術面で参加。昨年末、タイヨンダイ・ブラクストンやマシーンドラムなど22組とのコラボレイション・アルバム『21アゲイン』をリリースしたマウス・オン・マーズからアンディ・トマがミックス(とカリンバの演奏)に当たっている。

オリジナルの『イン・C』にはないサウダージ感とでもいうのか。中盤からの展開が非常によく、楽譜的には忠実にやっているんだろうけれど、コラやデルタ・ハープといった民族楽器の音色がひたすらトランス感を強めていく。そして、清々しくも物悲しく演奏は41分弱で閉じられる(デーモン・アルバーンはメロディカとヴォーカル)。「ハイド」のライヴ・ヴァージョンによって火がつけられたものがここでは部分的に満たされたような気が。ちなみに先々週ぐらいにアップしたケイトリン・アウレリア・スミスもテリー・ライリーにインスパイアされた作品でデビューを果たしており、2013年にやたらとスティーヴ・ライヒの名前が挙がった気運とはまたちがったムードが来てるのかなとも思ったり。

三田格

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE