MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

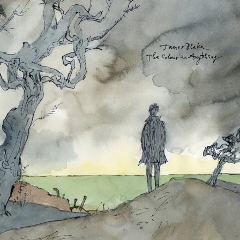

Home > Reviews > Album Reviews > James Blake- The Colour In Anything

“CMYK”、ないしはポスト・ダブステップ時代からジェイムス・ブレイクがどうして自分の名前を名乗ったのかがずっと気になっていた。ブリアル『アントゥルー』からの連続性を強調するのであればもっと匿名性の高い名義にしただろうし、何よりその音自体があるひとりの人間固有の作家性が示されているようには聞こえなかったからだ。デビュー作『ジェイムス・ブレイク』の時点で彼はすでにはっきりと歌い手であり、なるほどその意味では個人の表現ではあるわけだが、その声には極端にエフェクトが――「ゴーストのように」――かけられていた。ヒップホップとダブステップとR&BとソウルとハウスとゴスペルとIDMがありながらそのどれでもなく、ジョニ・ミッチェルからアリーヤの時代までワープできるその自在さは同時に掴みどころのなさでもあった。言葉にはパーソナルな感情がこめられているようだが抽象度が高く、それを歌う声は過度にへしゃげているときも多い。さまざまなものの間を足をつけずに浮遊する存在としての「ジェイムス・ブレイク」。気がつけばそれは、ビヨンセにまでたどりつくほど滑らかに浸食していった。

『オーヴァーグロウン』、そして本作『ザ・カラー・イン・エニイシング』とアルバムを重ねて想像されるのは、ブレイク自身が「ジェイムス・ブレイク」とは何かを探求しているのではないかということだ。『ジェイムス・ブレイク』にはある種の幼児性や思春期性が刻まれており、『オーヴァーグロウン』でははじめて発見した愛が描かれていたが、『ザ・カラー・イン・エニイシング』ではさらにか弱くも生々しいコミュニケーション欲求が歌われている……ようだ。ビヨンセのようにはっきりと自分の立つ場所が決まっているわけではない、帰属する場所が曖昧で内向的な白人青年による、自らの内面と愛を巡るソウル・ミュージック。それをブレイクはここでモダン・ソウルと名づけている。

全体としては、前作に続きよりシンガーソングライター的な側面を前に出し、また声にかかるエフェクトもずいぶん減ってはいるが、曲数の多さもあって中心がどこにあるのかが断定しづらいアルバムだ。“レディオ・サイエンス”のすすり泣くようなピアノとねじれてやってくるシンセ、“ポインツ”の地を這う低音とシンプルなようで歪んだリズム感覚、“タイムレス”のどこか強迫観念的なリフ……。トラックの方法論としてはこれまでのスタイルの延長にあるが、リック・ルービンの共同プロデュースによるところもあるのかプロダクションがこなれている。ジェイムス・ブレイクだけのオリジナリティを深めていった結果の作風なのだと思うが、しかしそもそものスタイル自体に掴みどころがないため、ピアノ弾き語りのバラッド“F.O.R.E.V.E.R.”にアルバムがたどりつく頃には聴いているこちらも地面に足が届かない感覚を覚える。そしてそれがゆえの、そこはかとない不安と安堵を行き来する心地、それがジェイムス・ブレイクを聴くことなのだと思える。

事前にはカニエ・ウェストとの共作が噂されていたが、結果として参加しているのがフランク・オーシャンとボン・イヴェールだというのはアルバムにとって自然な成り行きだったのではないだろうか。きわめて折衷的なゴスペルをやっているという点ではカニエも共通しているが、カニエ的な虚勢のおもしろさではなく、自身の率直な弱さのなかになんらかの美を探っているのがオーシャンでありジャスティン・ヴァーノン(ボン・イヴェール)であり、ブレイクだからだ。ヴァーノンが参加した“アイ・ニード・ア・フォレスト・ファイア”の、メランコリックだが同時に晴れやかでもあるモダン・ゴスペルは、このふたりだからこそ作れた静かなアンセムだろう。

もう少し曲数を絞ってタイトなアルバムにすることもできたとは思う。だが、ブレイクは自身の探究の、その混沌をも正直に提示したかったのではないか。この複雑で抽象的な愛の歌のコレクションは、ラヴ・ソング自体が定型化していくことを拒絶しているようだ。何かに熱狂するのでもない、どこに行けばいいのかわからない、彷徨える「現代の魂」たちがそれでも抱えるエモーションを、ブレイクは自分のなかに探し続けている。

その意味でアルバムのもっとも美しい瞬間は、彼自身がエモーショナルな声を存分に聴かせるタイトル・トラックと……ラスト3曲だ。“モダン・ソウル”のよく響くピアノとアンビエントの音響、シンプルなリズムがじょじょに絡みあって、時空がねじ曲がっていくようなバラッドはブレイクのスタイルのひとつの完成形だ。「この優しい世界」と控えめに告げながらダビーな音響に溺れていくようなR&B“オールウェイズ”、そしてラストの“ミート・ユー・イン・ザ・メイズ”……「迷路のなかであなたと会おう」。アカペラで重ねられる声はまたしてもエフェクトがかけられ、まがいもののコーラスとしてゴスペルを奏でている。だがそれもまた、アイデンティティが混乱した時代や場所から発せられる真摯な歌にちがいない。

木津毅

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE