MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Steve Hauschildt- Strands

エメラルズは00年代末期から10年代初頭の「インディペンドな電子音楽」たちに重要な影響を残したバンドだったと思う。ゆえに2010年に彼らが〈エディションズ・メゴ〉から出した『ダズ・イット・ルック・ライク・アイム・ヒア?』を聴いたとき、もしかするとこのバンドは近い将来、〈ワープ〉に移籍し、時代を代表するバンドになるのではないかと想像したものだが、しかし、現実には、同年〈エディションズ・メゴ〉からアルバム『リターナル』をリリースしたワンオートリックス・ポイント・ネヴァー(ダニエル・ロパティン)が、そういう存在になった。歴史に「もしも」はないが、仮に未遂のまま残された「可能性」があるとしたら、エメラルズというバンドもまたそういった「可能性」のひとつだったのではないかと常々、考えてきた。そう思ってしまうほどに、ラスト・アルバム『ジャスト・トゥ・フィール・エニイシング』には、とても悲しい分裂が、ある種の中断のように生々しく刻印されている。

なぜ、エメラルズは崩壊し、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーは継続したのか。答えは簡単だ。前者がバンドであり、後者はソロ・プロジェクトであったからだ。となればエメラルズの最大のウィークポイントはもしかするとバンドであったことにあるのか。だが、それは必然でもあるのだろう。なぜか。バンドはやがて解散する。これは真理だ。むろん、解散しなくても固定化する。もしくは流動化する。これらもやはり真理だ。いずれにせよ形式化する。つまり多と他の融合から生まれる刺激は消え去る。言うまでもないが他人との融合から生まれた可能性は壊れやすい。しかし、それゆえ魅力的であったりする。

エメラルズはシンセサイズドされた電子音とギターによるサイケデリックな音楽を奏でるバンドであった。タンジェリン・ドリームからアシュラ・テンプル、 テリー・ライリーからポポル・ヴーを思わせるオールドスクールな電子音は、むろん、単なるレトロ趣味ではなかった。ギターのマーク・マクガイア、シンセのジョン・エリオット、エレクトロニクスのスティーヴ・ハウシルトらは当時20代であり、回顧趣味などとは無縁に同時代のモードを体現していたはず。それは、エメラルドのような電子音サイケデアリアの実現である。まだ、「ポスト・インターネット」なる言葉が一般化する前の時代のことだが、2010年代前半以降のヴェイパーウェイヴやシンセウェイヴ的な音とエメラルズのサウンドはどれも近似性が高い。2009年に〈ノー・ファン・プロダクションズ〉からリリースされた『ホワット・ハップンド』や、同じく2009年に〈ワゴン〉からリリースされた『エメラルズ』などを今の耳で聴き直してみると、現行のシンセウェイヴ的な作品たちに与えた影響の大きさを痛感してしまう。となると、2010年に〈エディションズ・メゴ〉から出た『ダズ・イット・ルック・ライク・アイム・ヒア?』がいかに決定的なアルバムであったのかも分かってくるだろう。グリッチ・オリジンたるこのレーベルがピックアップした「新しい電子音楽」だったのだ。2010年においてエメラルズとワンオートリックス・ポイント・ネヴァーはそのような輝きを持っていた。

だが、エメラルズは分裂する。メンバー間の音楽的な嗜好性に大きな変化が生じたのだ。『ジャスト・トゥ・フィール・エニイシング』において、これまでマニュエル・ゲッチングをインディ・ロック化したようなマーク・マクガイアのギターを中心に作られていたトラック/アンサンブルは、メンバー間の新しい音楽の志向を模索するかのように、ものの見事に(と言いたいほどに)バラバラになった。中でも、もっとも重要なのは、スティーヴ・ハウシルトの変化だ。彼は、多彩なジョン・エリオットの影に隠れていた印象があったが、『ジャスト・トゥ・フィール・エニイシング』には、彼の存在を強く感じた。それは端的にいえば、ビートの導入である。しかし、その新しい要素=ビートが、エメラルズの奇跡的なアンサンブルを変化させてしまったことも事実だ。当時のマーク・マクガイアのギターとジョン・エリオットのシンセは、それほどビートを必要としていなかったのではないか。

しかし、である。エメラルズというバンドが「ネクスト」へ至るためには、ビートの導入は避けがたいものだったのかもしれない。なぜなら、そのような「異物」の導入がないと、次第にマーク・マクガイアのギターは洗練され、いわゆるカフェ・ミュージックに近いものになってしまったはず。じじつ、エメラルズ以降の彼のソロは、それほどエポックな印象を残してはない(すぐれた作品であるのは大前提だが)。たぶん、スティーヴ・ハウシルトはバンドのサウンド・デザイナーとして、未来を見据えていたのだろう。とはいえ、スティーヴ・ハウシルトの2012年作『セクィトゥル』を聴いてみると、『ジャスト・トゥ・フィール・エニイシング』と非常に近いサウンドを展開しており、エメラルズ解散の理由が分かってしまうし、まだ自身のサウンドを掴み切っていない印象でもある。しかし、〈エディションズ・メゴ〉からリリースされた自身の未発表曲集をまとめた『S/H』を経て、2015年に〈クランキー〉からリリースされた『ホエア・オール・イズ・フレッド』で、彼はついにエメラルズ以降のサウンドを見出したように思う。シンセのレイヤー/アンサンブルに確信に近いものが生まれていたのだ。コンポーザーとしての力量も格段に上がったように思える。

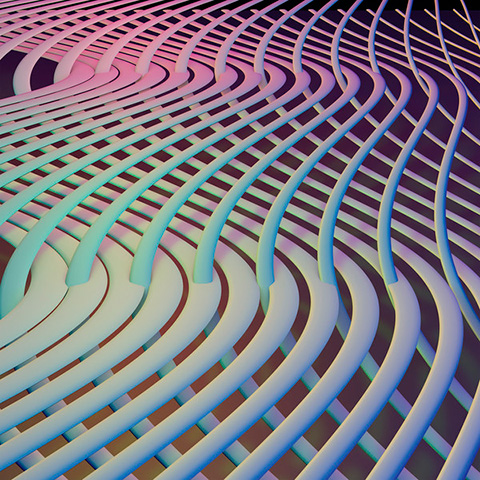

そして、この新作『ストランズ』である。リリースは常連の〈クランキー〉から。本作こそ、あのエメラルズが残した(もしくはやり残した)「理想」を引き継ぐアルバムに思える。まず、シンセサイザーのレイヤー感覚が、オールドスクールで10年代的なシンセ・サウンドを基調にしつつ、より音楽性の拡張を感じさせるものになった。1曲め“ホライズン・オブ・アピアランス”や6曲め“タイム・ウィ・ハヴ”に象徴的だが、よりエモーショナルな楽曲になり、コンポーザーとサウンド・デザイナーのふたつの側面が見事に拮抗している。さらに、2曲め“セイム・リヴァー・トゥワイス”には「声」の要素も導入され、色彩豊かな音楽性も実現した。加えて、エメラルズ時代から長年の課題であった「ビート」が、よりシンセ・サウンドにマッチングするように音色やプログラミングも含めて大きく変化したのだ。「ビート」という点では、4曲め“ケトラセル”に注目したい。ミニマルな印象のリズム・トラックに、ミニマルなシーケンス・フレーズと幽玄なメロディが重なり、これぞアフター・エメラルズではないかという感慨を持ってしまった。

そう、本作こそエメラルズがやり残した「課題」の実現であり、(ジャーマンロックの系譜に繋がるサイケデリックなシンセ・サウンドの(ポップな)拡張という点で)、エメラルズの「理想」の延長線上にあるアルバムではないか。00年代末期に生まれ、10年代初頭にヴェイパーウェイヴやアンビエント/ドローンなどに花開いたインディペンデントな電子音楽の理想、つまりはフィクショナルの電子音楽サイケデリアの生成である。ほぼ同時期にリリースされたジョン・エリオットのアウター・スペース名義の新作『ジェミニ・スイート』とあわせて聴いてみると、エメラルズというバンドの「分母」が、より明確に分かるのではないかと思う。

デンシノオト

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE