MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

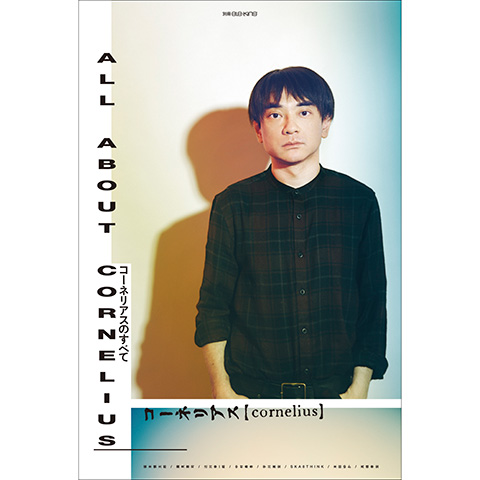

Home > Reviews > Album Reviews > Cornelius- Mellow Waves

野田努

『ファンタズマ』には、「97年3月にJUST LIKE HONEYという歌を世界中でたったひとり口ずさんだ男だった」と歌う曲がある。彼がかつてサンプリングしたビーチ・ボーイズの曲名と同じ曲名の曲だが、このラインを意訳するとこうなる。「オレは、流行に敏感なだけの男ではない」

実際、『Mellow Waves』は流行の作風ではない。思えば『69/96』も趣味がよいと言われていた「渋谷系」なるタームへの当てつけのように、絶対に渋谷系的な人たちが嫌うであろうへヴィメタルを「引用」したほどだから、まあ、我こそ最先端というノリには基本アンチであり、むしろ英米の動向への関心が以前よりも落ち着きはじめたのが『ファンタズマ』だった、とぼくは考えている。それでも、1年前に“ガール/ボーイ・ソング”を愛聴していたぼくは、“スター・フルーツ〜”を初めて聴いた瞬間に「エイフェックス・ツインじゃん!」と叫んでしまうことを我慢できなかったということも告白しよう。

が、しかし、欧米の批評のひとつとしてKeigo Oyamadaを「科学者」に喩える人がいたように、コーネリアスのエレクトロニックな立体音響は、欧米の基準からすれば「緻密」かつ「クリア」で、100mlのメスシリンダーを使って1ml単位も正確に計量するプロセスにおいて完成する精密な何かに見えるのかもしれない。そうした丹念さと同時に、同時代のいかなるロック・バンドよりも、圧倒的に多彩な「引用」と高い「参照性」、巧妙かつ独創的な、そしてポストモダンな「再構築」がその名作の評価の土台となっている。

それはたしかにそうだが、ぼくがコーネリアスに惹かれる最大の要因は、即物主義と叙情主義との駆け引きの絶妙さにある。“スター・フルーツ〜”においてエモーショナルなのは、歌詞の棒読みのような歌よりも、あの当時のテクノロジー環境としてはおそろしく労力を擁するであろう、過剰にエディットされたドラムンベースだ。あのブレイクビーツを聴いているとき、ぼくは最初はクスっと笑っているが、じょじょにあの曲を作った作者の、表面上からは隠された穏やかなならぬ心情に触れているような気がするのだ。が、同時に、「いや、それは気のせいじゃないだろうか」とも思うのだ。

1小節のなかにスライスされたビートを詰め込むだけ詰め込んだ“スター・フルーツ〜”とは対照的に、先行シングルとなった“あなたがいるなら”は、マッシヴ・アタックの“エンジェル”を彷彿させるスローモーションの世界で、そのローピッチな、広げられたビートの間隔には魅惑的な沈黙がある。坂本慎太郎による感傷的な歌詞がなかば涙もろい節回しで歌われるわけだが、それら湿り気&古風な表層は並行してミックスされる即物的かつモダンなシンセベースの乾きによって刹那押しのけられ、距離がはかられる。まさにコーネリアス、だ。

このスローテンポ、そして「あなた」という他者の不在すなわち「未練」が歌われていることは意表を突いているといえば意表を突いているが、“あなたがいるなら”はときにユーモアさえ感じるほど芸が効いているからまだいい。即物的なるモノと叙情的なるモノとのせめぎ合いは、その次の曲、“いつか / どこか”で早くも最高潮を迎える。美しいアルペジオと感情の起伏のない歌い出しとともに挿入されるシンセベースは、別れの歌に洒落た衣装をまとわせ、楽曲への耽溺を制御させる。音楽において我を見失わない態度は(そしてエモさのないヴォーカリゼーションも含めて)、ぼくにはクラフトワークを思わせるのだが、それはコーネリアスが年齢によって定義される音楽ではないことを意味している。

とにかく、アルバムは目を見張る2曲ではじまる。3曲目以降は、圧倒的なそれら2曲とくらべてしまうと大人しいと感じるかもしれないが、『Mellow Waves』は音も、そして歌も、コーネリアス作品にしては「言葉」も耳に残る佳曲揃いである。悟ったかのように淡々としながらどこか切なさも入り混じった坂本作詞の“未来へ”では、彼は「わたし」が不在の未来を空想している。そのいっぽう“Mellow Yellow Feel”ではサウンドにフォーカスする。「声」と「ギター」が織りなす華麗なミニマリズムの穏やかな幻覚性は、ニック・ドレイクめいたメランコリーの“The Rain Song”にも引き継がれる。Lushのミキ・ベレーニをフィーチャーした“The Spell of a Vanishing Loveliness”は、そうしたはかなさをさっともみ消すような、熟れたギター・ポップだ。小山田圭吾の棒読みヴォーカルとは対照的なメリハリのある歌は、アルバムの切なさに高ぶる空想=裏読みに対して、「いや、なんでもない」と言っているかのようだ。シンプルな8ビートの“夢の中で”はアルバム中もっともキャッチーな曲で、ユーモアが入り混じった歌詞もさることながら、その展開の親しみやすさは、ニュー・ミュージックのようであり、コーネリアスにおいては冗談のようにポップと言えよう……。

こうしたアプローチは、先述したように本作が流行を気にしていないという話とも繫がる。なるほど大半の曲に見られる裏拍子にアクセントをおくリズムは今日的なベース・ミュージックとリンクするとこじつけられるなくもないが、インターネットが普及し、24時間個人個人がおのおのの欲望にアクセスできる(逆説的には、24時間消費活動を強いられている)現代では、そもそも隣近所も巻き込むような流行(ムーヴメント/トレンド)は起こりづらく、起きたとしても滞空時間も短いだろう。一瞬にして消え、また現れ、また消える。だいたいコーネリアスが参照性の豊富さを武器にしたのは、PCをいじっていればどんなにマニアックなものでも簡単にコピー&ペイスト(物真似が)できる「いま」ではなく、20年以上も「昔」の話なのだ。

『Mellow Waves』は偉大なアルバムである。そのもっともな理由は、『ファンタズマ』以降の3枚がそうであるように、これと似たアルバムが他にないからである。この2ヶ月、ぼくはコーネリアスについて集中的に考えを巡らせていた。このことを問い詰めていくと、ひとつには、日本人として日本に生まれ音楽的野心抱きながらポピュラー・ミュージックを続けていくことの困難さにぶち当たる。それを思えばコーネリアスはなおのことたいしたものだが、最後にもういちど反復すると、ぼくが彼の音楽にときめきを感じるのは、丹念にデザインされた立体音響とユーモア、そして、結局のところその奥ゆかしい感情表現にあるのだろう。直球にモノを言えない日本人と言われてしまえばそうかもしれないが、しかし……しかし……、だからこそ、絶妙なバランス感覚をもって流暢に展開する“いつか / どこか”は、いまさら誰がやるんだと耳を疑うような、古典的なロック・ギターソロによって破綻する。科学者が設計したパーフェクトなロボットにも涙をこらえきれないときがあるように。

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE