MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

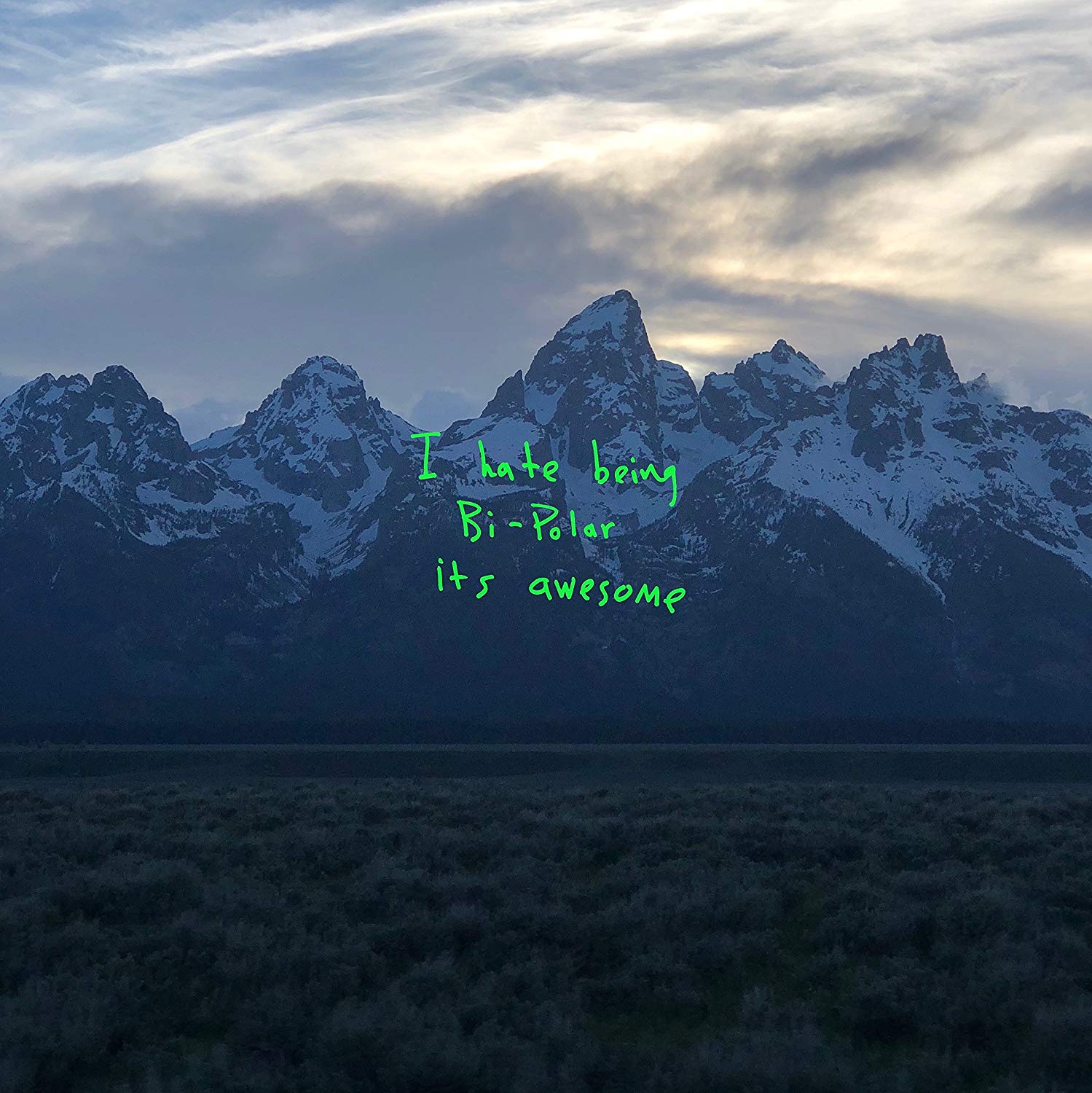

Home > Reviews > Album Reviews > Kanye West- ye

タイトルの「ye」とはもちろん〈Kan“ye”〉のことだ。しかし同時にこれは古語で「汝ら」を指す。アートワークで宣言される、双極性障害との付き合い。オープニングの“I Thought About Killing You”の「You」とは誰か。

計画殺人。カニエはその暗い企図を吐露する。それは、アウト・オブ・コントロールの自己だ。

人の思考は自由だ。人の発言は自由だ。それは何者にも抑圧されてはならない。俺は自分自身を愛している。お前よりもずっと。だけど俺は自殺について考える。そしてお前を殺すことを真剣に考える。これは計画殺人だ。

カニエが語りかけるその声色は、度々ピッチが上がり下がり、変化する。ふたつの極を行き来するように。そして挿入される、オートチューンでコントロールされた鼻歌。無意識的に現れる、もうひとりの自己。

度々ピッチ/フォルマントが変わりゆく声色によるまた別のヴァースを、僕たちは知っている。ケンドリック・ラマーの“PRIDE.”(=傲慢さ)がそれだ。死の観念に取り憑かれているのは、ケンドリックもカニエと同様だ。しかしそれ以上に共通点はあるだろうか。ふたりが匿う、別のピッチを持つ声色は、一体誰のものか。

ふたりのヴァースに共通する言葉がある。「go numb=感覚が麻痺する」というフレーズ。

同曲の後半のラップパートでカニエは「とても眩しいが/太陽じゃない/とてもでかい音だけど/俺には聞こえない/でかい声で叫んで/声量はなくなって/傷付いて/俺の感覚は麻痺する(I go numb)」とライムする。

一方のケンドリックは「この前はどうでもいいって感じだったけど/今でもそれは変わってないぜ/俺の感覚は麻痺してるのかもしれない(My feelings might go numb)/お前はそんな冷たい奴を相手にしてるんだ」とヴァースをキックする。彼が自分の不完全さをあからさまに描くヴァースの一節だ。そのピッチの上下の不安定さは、七つの大罪のうち最も重いとされている、傲慢さとの関係性を示している。ルシファーが紐づけられた、罪の重み。自分の意思で自由にコントロールできない傲慢さが現れたり消えたりするにつれて、ピッチは上下する。

ではカニエはどうか。ピッチの変化は、アウト・オブ・コントロールになった自己が、ある極へと振られている様を示す。件のラインでは、双極性障害を考え合わせれば、躁状態の症状でもある尊大さの表れとして「太陽」が引き合いに出される。だがすぐに太陽は堕ち、暗闇で何も聞こえない震える自己の身体だけが残る。「感覚が麻痺する」ことで、自分の身体がより一層意識される。

その輪郭を意識させるのは、言葉だ。そしてその言葉を発声することだ。発声し、ビートに寄り添わせることだ。ビートのグリッドに、自らを押し込むことだ。

同曲の後半のビートは、ウワネタに叫び声(=スーパーヒーローの雄叫び)がコラージュされた電気仕掛けの箱だ。カニエは箱の内側から、ライムでドンドンと壁を叩きまくる。それが壊れてしまうまで。だが声色のピッチはもはやブレない。

その尊大さと、これまでヒップホップの歴史の中で、ラップの一人称が培ってきたメンタリティの違いを、どのように見ればよいのか。その境界は極めて曖昧だ。

同曲のラストをカニエはこう締めくくる「“ye”のことを話し続けろ/お前の歯がフリトレーみたいに欠けちまわないように」。

ヒップホップは、これまで新しい一人称像を求め続けてきた。ギャングスタ、コンシャス、ブラックリーダー、ナード、グッドキッド……。ありきたりな話を聞いてもつまらない。だからギャングスタであれば一層ハードコアな描写が求められるし、逆にマッチョなステレオタイプに抗うように、自分の殻に引きこもったり、悶々と悩んだりするキャラクターが要請される。「ye」の存在を公言するカニエは、これまでもそうだったが、その一人称の新しさの地平を開拓し続けている。

このピッチの不安定な一人称は、続く“Yikes”においても顕著だ。

上目遣いで自身の窮乏を訴えかけるようなフックのトーン。ヴァースをキックしているカニエの自信過剰でこちらを煽るようなトーン。そしてその煽りを凝縮し爆発させる喋りのトーン。

これら三つのトーンの危ういバランス感が、この曲に名状しがたい緊張感を張り巡らせている。ビートの浮ついたシンセ音が、まさに地に足のつかない感覚を助長する。「ときどき自分が怖くなるんだ」とフックで歌い上げる彼のトーンには、確かに切実さが宿っている。しかしラストの喋りのパートでは、リスナーやメディアを挑発し、嘲笑するかのように、このアウト・オブ・コントロールの自己こそを「ye」と名付け、スーパーパワーなのだと喝破する。

楽曲を締めくくる、スーパーヒーロー「ye」誕生の雄叫び。あるいはそれはルシファーの咆哮なのだろうか。しかしその雄叫びの直後に聞こえてくるのは、その声の持ち主の誕生を賛美する、柔らかく静謐なオルガンの調べに他ならない。

4曲からラストの7曲目までに通底する感覚は、このオルガンのサウンドにも象徴されるように、「ソウルフル」の一言に尽きる。家族を賛美するコーラスが、妻のキム・カーダシアンと二人の娘たちに捧げられる。家族と魂。かつての子供が親になり、子供を持ち、子供に歌う。

混迷した私生活とソウル・ミュージックといえば即座にマーヴィン・ゲイ、スライ・ストーン、そしてダニー・ハサウェイと言った名前が想起させられる。一方に『Yeezus』のような緻密で攻撃的なサウンドがあり、他方に今作のようなラフでソウルフルなスケッチが鎮座する。これらもまた、互いに「極」を示しているのだろう。

ここで聞こえるのは、これまでの彼のアルバムの緻密なプロダクションとは対極的な、先行する感情だけを凝縮しパッケージしたような非常にラフなものだ。しかしそれだけに、余分なレトリックなしに、彼と音楽の関係性が透けて見えるようなのだ。

鍵は6曲目の“Ghost Town”にある。PARTYNEXTDOOR が歌い上げる冒頭部。天まで響きわたるオルガンと、温かみのあるオーヴァードライヴのギターサウンドは、否応無しに教会という場における歌の効用を思い起こさせられる。

白眉は後半だ。オルガンの持続音が響くなか、天上を指差しながら Kid Cudi が歌うのは、Vanilla Fudge の“Take Me For A Little While”の冒頭の一節だ。「俺は君に愛されるように努力してる/でもそうすればするほど君は遠くへ行ってしまう」。

すると雲の間から漏れる光のように 070 Shake の歌声が降臨する。ゴーストタウンを闊歩しながら、彼女は朗々と歌い上げる。

「もうなにがあっても傷つかない/なんだか自由を感じる/私たちはあのときと同じ子供のままだから/ストーブに手を当てて/まだ血が流れているか確かめる」

背後で響きわたるスネアと炸裂する残響音は、子供のころに見上げた花火の残照だ。七色の閃光が、ゴーストタウンを見下ろす。大人が築き上げ、やがて荒廃した世界を見下ろす。

そしてこの子供であることの自由は、カニエの Kid Cudi との KIDS SEE GHOSTS 名義のセルフ・タイトルのアルバム収録の“Freeee (Ghost Town, Pt.2)”へと引き継がれる。「もう痛くない/なんでか分かる?/自由だからだよ/もうなにがあっても傷つかない」。

070 Shake は「ローリングストーン」のインタヴューに答えて言っている、「血を流しているときは、感覚が麻痺してなくなって(it’s so numb)なにも感じさえしない」と。

カニエとケンドリックのリリックに表れていた「go numb」に連なるようにここで示唆されているのは、子供になること=感覚をなくすことではないか。

感覚をなくすこととは、音楽制作に没頭することだ。ワイオミングの大自然の中で。さらには、頭を空っぽにして、韻だけを頼りに即興的にリリックを書いていくことだ。たとえば“I Thought About Killing You”では「親戚(cousins)」と「ムスリム(Muslims)」が、“Yikes”では「ゾンビ(zombie)」と「ガンジー(Gandhi)」と「アバクロ(Abercrombie)」が隣に並び、突発的に縁を持ってしまう。

精神の空白地帯に頭をもたげる言葉を、即興的に吐き出すこと。彼のライムも、そして様々の発言も、そのような突発を患っている。

カニエが連発する7曲入りのアルバム群もまた、突発の申し子だ。その中でも、『KIDS SEE GHOSTS』のリズム/サウンドの両面で子供が持ちうる冒険心に溢れる楽曲の数々は、『ye』と対にして、あるいは併せてひとつのアルバムと捉えうる性質を持っている。

両者が示してくれるのは、カニエが決して手放さないサンプリングという手法を交えて音楽を作ることが、いかに子供に「なる」という感覚と密接かということだ。人生のあるモメントにおいて、それが重要な役割を果たしてくれるかということだ。

カニエの自己への倒錯的な愛情が、表面張力ギリギリで形をなす彼の音楽に、どのような波紋を広げていくのか。彼自身がまさにそれを期待しているように、僕たちはその一挙手一投足から、目が離せない。

吉田雅史

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE