MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Fiona Lee- Hong Kong 9 June to 12 Sep 2019

現実のオルタナティヴな響き──香港民主化デモのフィールド・レコーディングを聴く

つまるところ、雨傘運動を通して私にもっとも聞こえていたのは罵声と怒鳴り声でした。これらを録音しようとは思えなかったですし、こうした感情的になった場面を録音するための機材はしばしば持っていかないこともありました。政府や警察が恐ろしくて、ひどく嫌なものであることはもはや周知の事実です。ですからある程度までいくと、それらの周知の事実を強調し続けることは、私に関する限り、本当の助けにはならないのです──そしておそらくこのことが、運動全体がもっとも直面しなければならない問題だったのかもしれません。

──フィオナ・リー(1)

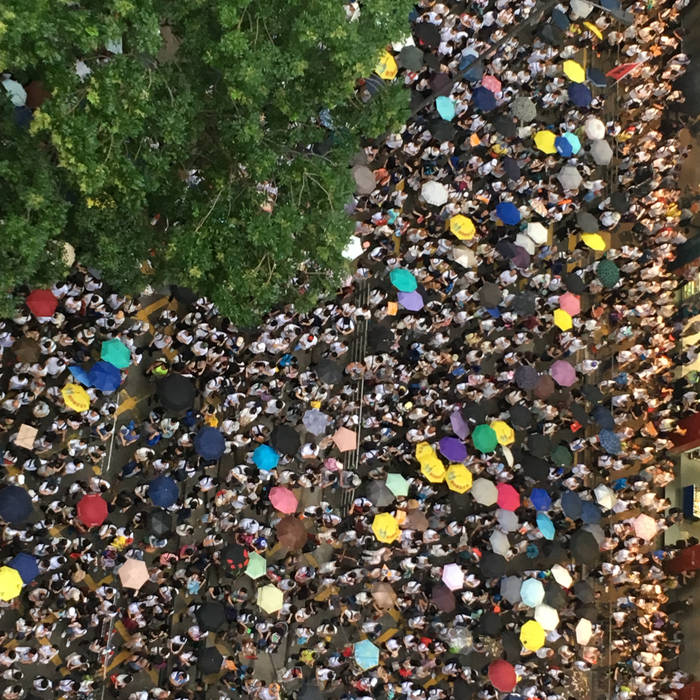

2019年6月9日、香港島北部を東西によぎるヴィクトリアパークから金鐘(アドミラルティ)へといたる路上に、前代未聞の音響が出現した。およそ100万人もの群衆が集い、凄まじいざわめきをともないながら、建造物が林立する空間を様々なサウンドが埋め尽くす。ときに打楽器のリズムに合わせて「加油(ガーヤウ)」と叫ぶ合唱が巻き起こり、終わっては迸る叫び声が歓声のように響きわたり、しかしすぐさま別の場所から別の合唱が巻き起こる。アジテーションのような演説、管楽器や打楽器を使用した演奏などもあり、どれか一つに中心が定められているわけではない。合唱はほとんど偶然のように群衆の声が重なり合うことで激しさを増していく一方、そうした合唱が方々から起きては消えていき、全体を統合することのない、あたかも水のように不定形な音の力が出来する。基層をなしているのは大量の人々が生み出すざわめき、すなわちノイズの様々なありようだ。そしてこの未曾有のサウンドを、幸いなことにわたしたちは実際に耳にすることができる。香港を拠点に活動するサウンド・アーティストのフィオナ・リー(李穎姍)がリリースしたフィールド・レコーディング作品によって。

8月上旬、大埔墟でのデモの様子(撮影:Aokid)

あらためてことの経緯を確認しておきたい。2019年2月、前年に台湾で発生した殺人事件を口実に、香港政府は逃亡犯条例の改正案を発表した。広く知られているように1842年の南京条約以来、第二次世界大戦における日本による植民地支配を例外に、香港は長らく英国の領土となっていた。そのため中国本土とは大きく異なる制度のもとに統治されており、1997年に中国本土へと返還される際、香港は向こう50年間既存の制度を維持すること、すなわち「一国二制度」のもと高度な自治が認められることになった。これにより中国本土では取り締まりの対象となるような行為、たとえば共産党政権に対する批判や政治的な集会、天安門事件をはじめとした過去の出来事を知ること、あるいは卑近な例ではツイッターやグーグルをはじめとした国外のインターネット・サービスの使用などが認められている。だが香港で犯罪を犯した人物を中国本土へと引き渡す逃亡犯条例改正案は、中国本土の意向に沿わない人物を犯罪者に仕立て上げることで連行することを可能にするものであり、すなわちこうした香港における自由を奪うものだった。逃亡犯条例の改正は「一国二制度」を揺るがし、香港の中国本土化を推し進めるものなのである。それはこれまでのように自由な創作活動ができなくなることをも意味する。こうした危機に対して香港市民は反発した。それは自らの生きる権利、いやむしろ生存の条件を確保するための闘争であると言っていい。

2019年9月4日、香港トップのキャリー・ラム行政長官は逃亡犯条例改正案の撤回を正式に表明したものの、デモ隊をおしなべて「暴徒」と呼び、大量の催涙弾やビーンバック弾の発射をはじめとした、無抵抗な人間にさえ不当な暴力を振るってきた香港警察の行為に対して、市民の怒りが収まることはなかった。10月には警察が高校生に向けて実弾を発砲。その3日後に香港政府は緊急条例を発動し、のちに高等法院で違憲と判断される覆面禁止法を発令。翌11月には警察に追われた大学生が立体駐車場で転落死するなど、警察および政府による弾圧は激化し、それに抵抗するように一部のデモ隊の抗議活動も過激化していった。11月24日に実施された香港の民意が直接的に反映される区議会選挙では、民主派が8割を超す圧倒的多数の議席を獲得。政府や警察に対する批判が民意として可視化されることとなった。そして半年以上が経過した現在もいまだに抗議運動が収束する見込みは立っていない。闘争は単に香港政府と市民の問題にとどまらず、社会主義国家である中国本土と欧米の自由資本主義の代理戦争とする向きもある(2)。だが本稿ではこれ以上香港の民主化運動それ自体については深入りしない。あくまでも音楽作品がどのようなものであり、どのような意義があるのかということに徹する。抗議運動に関してのみ言及するのであれば音楽作品を語る必要などないからだ。だがむろん、作品を語る上で不可避的に触れざるを得ないことに関しては言及する。

*

1987年に香港で生まれたフィオナ・リーは、幼少の頃より長らくピアノを習っていたというものの、あまり練習にのめり込むことができず、むしろ楽譜を使用せずに自由に表現することに愉しみを見出していたという(3)。転機が訪れたのは香港城市大学でクリエイティヴ・メディアを学んでいたときのことだった。師事していたセドリック・マリデから影響を受け、電球が発するサウンドに着目するようになる(4)。そこから音響現象、あるいはサウンド・アートへと関心が広まり、こうした領域で活躍する鈴木昭男やロルフ・ユリウス、フェリックス・ヘス、クリスティーナ・クービッシュ、ヤニック・ドビー、角田俊也あるいは梅田哲也といったアーティストから影響を受けたことを公言している。テン年代に入るとインスタレーションとパフォーマンスを股にかけた活動を精力的におこない、電球が発する響きを構成したパフォーマンス作品「delight」(2010~)、会場内外の様々な電磁波を捉えてサウンドへと変換していくインスタレーション作品「catch the wings of meteors」(2014)、螺旋階段の上階から地上へと水滴を落下させ、その響きを釣竿にぶら下げたラジオから再生するとともにボウルを使用して水滴を遮り、重力と時間と空間の関係性を明らかにしていく「Joy of gravity "Dropping from 14/F to G/F"」(2016)などを発表(5)。電磁波や重力など見えないものを可聴化する試みは、彼女が影響源として挙げる英国の人文学的環境学者ティモシー・モートンの思想とも共鳴する実践だと言えるだろう。

2016年にはこうしたパフォーマンスやインスタレーション、さらにフィールド・レコーディング作品を収めた代表作と言ってよいデビュー・アルバム『walking in a daze』をリリース。その一方でパフォーマーとして東京、神戸、京都の三都市で開催されたアジアン・ミーティング・フェスティヴァルにも参加。モジュラー・シンセサイザーのサイン波を利用して電磁場を発生させ、磁石の球がガラス・ボウルの中をぐるぐると回転する特異なパフォーマンスを披露した。その後も来日して作品制作やライヴをおこなっており、水道橋のCDショップ兼イベント・スペース Ftarri にも出演。そのときの録音はソロを収めた『Ftarri de Solos』および集団即興を収めた『Ftarri Jam』という二枚のアルバムとなってリリースされている。ガラス・ボウルのほか、マイクスタンドに括りつけたペットボトルから水を垂らし金属の器で受け止め、水滴がリズムを生み出すとともに器を打楽器的に使用し、次第に水が貯まることで変化していく響きを聴かせるなど、つねに生成変化するインスタレーションのようなライヴ・パフォーマンスは視覚と聴覚の双方を刺激する尽きない魅力に溢れている。

そうした彼女が初めて音を介して政治的/社会的な出来事に参加したのは、香港の港湾で運行しているスターフェリーの埠頭が取り壊されたときのことだったという(6)。香港警察から信じがたい罵詈雑言を浴びせられた彼女らは、手元にあるリコーダーで、警察たちがその場を去るまでひたすらスターフェリーのチャイムのメロディを奏で続けた。このときの経験を彼女は「実際のところ、これによって警察が本当に攻撃されているわけではありませんでした」(7)と述懐しているものの、それは大衆を扇動するために音楽を利用したり、あるいは近年話題になった「音響攻撃」をはじめとして、音/音楽が容易に暴力装置と化すことに対して、あくまでも音は無力である必要があること、しかしこの無力さにとどまり続けることによって権力による抑圧に対する抵抗たり得ることを肌で感じ取ったのではないだろうか。

2014年、香港では普通選挙を獲得するための雨傘運動が巻き起こった。このとき、香港で音に関わるアーティストの活動を支援している非営利組織「サウンドポケット」によるプロジェクトのひとつ「ザ・ライブラリー」が、雨傘運動を音響的に記録するためのプロジェクトを立ち上げた(8)。香港を拠点に活動するアーティストたち、Nerve としても知られるスティーヴ・ホイや dj sniff など10名が参加したこのプロジェクトは二枚組のアルバム『DAY AFTER翌日 [2014. 9.29 - 12.12]』へと結実する。フィオナ・リーもこのプロジェクトに参加し、二つの音源を発表している。10月13日の早朝、警察による催涙ガスの弾圧を捉えた録音では、鳥の囀りがささやかに響く爽やかな雰囲気からはじまり、しかし次第に通りを行き交う人々のざわめきが増していく。町内放送のようなアナウンスが聞こえたあと、途端に騒がしくなっていき、ある種の即興パフォーマンスのような展開を聴かせる作品である。他方で10月16日深夜の録音では、マンホールの蓋が地面に投げつけられ、それがトンネル内で深い残響をともなって響く、その反響の様々なありようを聴かせるどこかインスタレーションのような作品だ。どちらも雨傘運動の音の記録であるとともに、フィオナの耳が捉えた、彼女自身の音楽活動とも通じる内容となっている。

それから5年後、フィオナ・リーのサウンドクラウドに一時間半にもおよぶフィールド・レコーディング作品がアップロードされた。100万人が参加した2019年6月9日のデモの模様をビルの最上階で収録した音源である。凄まじい叫びが一斉に巻き起こっては消え、遠くで別のリズムで別の叫びが発生し、あるいはアジテーションとコール&レスポンスが別々に聴こえてくるなど、デモの規模の大きさとその多様性を音響的に伝える内容だ。その後も三ヶ月間、彼女は民主化デモのフィールド・レコーディングを継続し、そしてそれらの音源を組み合わせた作品『Hong Kong 9 June to 12 Sep 2019』を9月中旬に発表した(9)。デモが本格化した6月9日からキャリー・ラム行政長官による改正案撤廃の表明後となる9月12日までの六箇所のフィールド・レコーディングを編集して収録した本作品には、ひとまずは逃亡犯条例改正案に対する抗議活動が撤廃を勝ち取るまでの軌跡が刻まれていると言えるだろう。

100万人が参加し民主化運動の大きな出発点となった6月9日の抗議デモから本作品は幕を開ける。ドンドコドンドコドン、というドラミングに対して大量の人々が「加油!」と叫ぶ、圧倒的かつ象徴的なシーンだ。その後、いわゆるワーシップ音楽の一つであり、今回の香港におけるデモの抵抗歌ともなっている“Sing Hallelujah to the Lord”の合唱がギターを伴奏におこなわれたり、「光復香港! 時代革命!」というコール&レスポンス、あるいは「五大訴求! 缺一不可!」と叫ぶ群衆が自然と「Stand with Hong Kong! Fight for Freedom!」の叫びへと変化したり、香港のラッパー JB による“Fuck the Popo”の合唱がおこなわれたりなどする。最後はショッピングモールを舞台に、民主化運動の只中で生まれた非公式国家「香港に栄光あれ」の合唱が、管楽器の演奏を交えながら披露される。そのどれもが勢いに溢れ、こう言ってよければ音楽的に豊かなアンサンブルを編み上げている。民主化運動を通じて生まれた──あるいは意味を変えた──数々の抵抗歌とコール&レスポンスの旋律が、余すところなく収められた貴重な記録となっている。だがより興味深いのは、こうした記号化し得る抵抗歌やコール&レスポンスよりもむしろ、大量の人々によって自然発生的に合唱が生まれては消え、さらに群衆が生み出すノイズが空間的に広がりその不定形なかたちの様々なありようを聴かせてくれることである。合唱やコールが一体どのような音環境でおこなわれていたのかが手に取るようにわかるとともに、何層にも重なるノイズと予期し得ない偶然的な変化は、今回の香港民主化運動それ自体の特徴を音響的に示しているようにも思う。こうした音群はたとえば、香港返還後最大規模となる200万人が参加した6月16日のデモについて、「素人の乱」5号店店主の松本哉が書き記した次のようなレポートからも窺い知ることができる。

そして、ちょっと驚いたのが、香港のデモにはデモの宣伝カーがない。制限されて出せないらしいけど、これがまたすごい。それどころか拡声器を持ってる人もほとんどいない。各所で突如巻き起こるコールなどがあるが、それ以外はただただ無数の群衆が行進してる。もちろんいろんな政党や政治グループもあるので、その人たちは一角に簡単なステージを作って話したりしてるし、楽器を持ってくるグループは太鼓(ドラムというより太鼓)を叩きながら行進したりもしているけど、やはりそれはそこまで多くない。そして時々怒りがたまってきた時に「うお~~~」とみんなで叫び始める。数千人数万人が叫ぶ。そしてすぐに止む。これすごい迫力。(10)

雨傘運動と異なりリーダーや先導する組織が不在であり、各参加者が主にインターネットを通じて自発的にデモに参加していることが、今回の民主化運動のひとつの特徴とされている。デモを主催するリーダーがアジテーションをおこない群衆がレスポンスするのではなく、つねに変化する複数の中心があり、ときには無関係に並走し、あるいは重なりあっていくその様は、香港の活動家・區龍宇が「民主共同体は多元的でなければならない」(11)と述べたような共同体の理想的なあり方を示しているようにも思う。そして不定形に変化する自発的な抗議運動は、香港のアクション・スターであるブルース・リーの名言「水になれ」にあやかって、まさに不定形に離合集散を繰り返す流水にもたとえられているものの、それは同時に極めて優れた集団即興の構造的な特徴であるようにも思う。いわばフィオナ・リーは前代未聞の集団即興演奏を収録したのである。

8月上旬、大埔墟に設置された雨傘のバリケード(撮影:Aokid)

むろん抗議運動をフィールド・レコーディングすることそれ自体が珍しいわけではない。1969年に米国のベトナム戦争に対する反戦デモを収めたトニー・コンラッドによる作品『Bryant Park Moratorium Rally』、あるいはベルリンの壁崩壊前夜のクロイツベルクのデモの録音を挿入したアインシュテュルツェンデ・ノイバウテンの楽曲“Fiat Lux”などが有名どころだが、近年では世界中の音環境を記録しマッピングしようと試みる「シティーズ・アンド・メモリー」によって「抗議と政治」というプロジェクトも進行している(12)。トランプ政権およびブレグジットへの抗議運動を収録したものを中心に、欧米のみならずインドやカンボジア、台湾などアジア圏でのデモの録音も投稿されており、抗議内容は必ずしも体制批判だけではなく、なかには政権を支持する運動の録音もある。ただし現時点では香港の民主化運動は一切投稿されていない。同ウェブサイトには無加工の「シティ・ヴァージョン」と録音に加工/編集を施した「メモリー・ヴァージョン」があり、世界各地でおこなわれている抗議運動の様々なコール&レスポンスのパターンを知ることができる。それらに比すとき、抗議運動のサウンド・パターンだけでなく出来事それ自体を収めようとしたフィオナの作品の特異性も浮かび上がってくる。

抗議運動の録音に関して、『Souciant』誌に掲載された「フィールド・レコーディングの政治」と題した記事のなかでは、「経済的な目的へと合理化するのが困難であること」こそがプロテスト音楽の本質だと書かれている(13)。たしかに売れることや心地よい体験をすることがこうした音楽の目的ではないだろう。ただし同記事で言われているように「ノイズが美的価値を欠いている」とは限らない。抗議運動のフィールド・レコーディングは、その事実性とノイズの美的価値の相互作用をこそ聴き取らなければならないはずだ。そのためには抗議運動のフィールド・レコーディングを素朴に現実そのものの響きだと信じることを留保する必要がある。「シティーズ・アンド・メモリー」にメモリー・ヴァージョンがあるのは、他方でシティ・ヴァージョンがまさに「現実の響き」だと見做されているからに他ならない。しかしあらためて言うまでもなく、無加工のフィールド・レコーディングが現実をそのまま記録しているわけではないのである。録音という行為がすでに現実の響きの加工であるうえに、どのように録音するのかという点に制作者の作家性が示されてもいるからだ。本作品のように複数のサウンドスケープを選択し、ある継起的時間に収めるという時点でそこにはフィオナの耳が刻まれている。

フィオナとも交流のある北京の音楽家ヤン・ジュンはかつて「事実性を記録することなど出来ません。記録することと創造することに区別はないのです。(……)楽器を選ぶこと、配置を決めること、録音ボタンを押すこと、その全てが作曲行為なのです」(14)と述べたことがあった。録音という行為は現実を切り取るという以上に、音を組織化するための積極的な手段でもあるのだ。そうであればこそ、自然の響きをそのまま写し取ったかのような極めてリアルな音響であったとしても、それが却って不自然に感じられてしまうということもある。ただしそれはフィールド・レコーディングという行為がすべて現実から等間隔の距離を保っているというわけではない。フィールド・レコーディング活動をおこなう18名のアーティストのインタヴューを収めた、キャシー・レーンとアンガス・カーライルの『イン・ザ・フィールド──フィールド・レコーディングの芸術』の書評で聴覚文化論の金子智太郎は、実際には見かけほど単純ではないと断りを入れつつ、同書における「録音のドキュメンタリー性を重視するかという問い」と「録音に自己がどう現れるかという問い」に言及している(15)。この二つの問いは表裏一体となっており、すなわち録音作品と客観的な現実との距離に関する問いと言うことができる。そしてフィールド・レコーディングには、制作者の意識の有無にかかわらず、つねにこの事実性に対する距離のグラデーションが存在する。

事実性を括弧に括り、記録された響きを参照項を持たない音として聴取することを、かつてミュジーク・コンクレートの創始者であるピエール・シェフェールは還元的聴取と呼んだ。だがむろん響きから一切の現実を排した「音そのもの」を聴取することは不可能である以上、還元的聴取は現実との別の接点を音響から聴き出すための手段だと言うこともできる。たとえば雨傘運動を捉えたフィオナの作品は、まさにこのような還元的聴取をおこなうことによって、実際には展示でも公演でもないにもかかわらず、あたかもインスタレーション作品のように、あるいはオブジェを使用したサウンド・パフォーマンスのようにも聴くことができる。それは録音を音響へと還元しつつも、展示や公演といったフィオナの活動とも関わる現実との別の接点を聴き取ったということでもある。そのように考えるならば、『Hong Kong 9 June to 12 Sep 2019』は香港民主化運動の現実をそのまま切り出した響きというよりも、むしろフィールド・レコーディングによって切り出された、抗議運動を考えるための現実との別の接点をもたらしてくれる作品だと言うべきではないだろうか。

今回の民主化運動では、香港警察が不当な暴力を行使する映像がSNSや動画サイトを介して拡散したことが、警察に対する不信感と反感を加速度的に増幅させていった。そして警察および政府のみならずその背後にある中国本土へと怒りの矛先は向かい、中国企業や親中派の店舗を襲撃するなど一部のデモ隊は過激化の一途を辿っている。だがしかし、そのような暴力を通して周知の事実を強調し続けることだけが取るべき手段なのだろうか。暴力の連鎖はどこかで止めなければならない。むろんいま現在闘争の只中にある香港市民にとっては、こうした問いかけは無意味に映るかもしれない。だが抗議運動における音の力は、抵抗歌を生み出し活動を鼓舞することだけにとどまるわけではない。映像に接して瞬間的に感情を増幅させるのとはまったく反対に、無数の声を一定の距離を確保しながら聴き取ることもまた「音の力」であるはずだ。音を現実から引き剥がし、そのうえであらためて音と現実との接点を探ること。あるいは音と耳の関係性を基盤にしつつ、しかしその相関性の外部にある現実について思考すること。フィールド・レコーディングという徹底的に聴くことを出発点とする表現手法は、こうしたある種の無力さに根差した抵抗としての「音の力」を可能にする。そしてフィオナ自身が本作品に関して「これらの録音が、抗議運動を別の視点から理解したい将来のクリエーターのための参考となることを願っています」(16)と述べているように、残された音の記録はまさに事実性からの距離を見出されることによって、香港民主化運動の響きの政治的かつ美学的な複数の側面を、抵抗手段としての聴取をともないながら明らかにしていくことだろう。

註

(1) "Good Morning", The Library by soundpocket, January 28, 2015, https://www.thelibrarybysoundpocket.org.hk/listen/good-morning/

(2) ただし中国本土による国家資本主義に端を発する経済的な格差社会に対する抵抗という意味では自由資本主義に対する抗議活動と共通する側面もあるだろう。香港における経済的格差と民主化運動の関わりについては次を参照。倉田徹「香港民主化問題:経済都市の変貌史」(『PLANETS』2018年)https://sp.ch.nicovideo.jp/wakusei2nd/blomaga/ar1774657。

(3) 活動経歴に関しては次のインタヴューを適宜参照した。「フィオナ・リー インタビュー」(『Asian Meeting Festival Archive』2017年)http://asianmusic-network.com/archive/2017/01/post-13.html。

(4) 「サウンドアーティスト Fiona Lee(李穎姍)インタビュー」(『Offshore』2016年)https://offshore-mcc.net/interview/593/。

(5) Fiona Lee "In Daze, Intersection between Performance & Installation" , 2017.

(6) "Good Morning"

(7) Ibid.

(8) http://www.thelibrarybysoundpocket.org.hk/meanderings_feature_story/feature-the-umbrella-movement-field-recording-investigative-project/?post_type=listen

(9) 翌10月にはロンドンのカフェ・オトにてシュー・シャオヤンらが同録音とセッションをおこない、のちにこのライヴ自体の録音もリリースされている。https://lyngbyhas.bandcamp.com/track/xushaoyang-fionalee-liviagarcia-cafe-oto-20191014。

(10) 松本哉「第122回:香港逃亡犯条例! ついに200万人デモが発生!」(『マガジン9』2019年)https://maga9.jp/190619-3/。

(11) 區龍宇「リーダーなき運動についてのあれこれ」http://attackoto.blog9.fc2.com/tb.php/473-dbad4d62。

(12) https://citiesandmemory.com/protest/

(13) Boombox "Field Recording Politics", Souciant, june 23, 2017, http://souciant.com/2017/06/field-recording-politics/

(14) 「外の音: フィールド・レコーディングの流儀」(『Ableton』2016年)https://www.ableton.com/ja/blog/art-of-field-recording/。

(15) 金子智太郎「フィールド・レコーディングから聴こえる自己」(『アルテス 2013年10月号』2013年)https://tomotarokaneko.com/foreign-book-reviews-for-artes/no5/。

(16) Josh Feola "Global Ear: Hong Kong" The Wire 428, October 2019.

文:細田成嗣

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE