MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Various Artists- Gilles Peterson Presents MV4 (Li…

新しい生活様式ではないが、今後はCOVID-19以前・以後というフレーズが多く使われていくだろう。音楽業界も大きな変化に直面することが考えられる。たとえばライヴやフェスなどがこれまでのような形で開かれるのか先行きは不透明であるし、ライヴハウスやクラブ、ミュージック・バーなどの存続も懸念される問題だ。それによっては音楽家やアーティストたちの活動も変わらざる負えないし、youtubeなどネット配信を介したライヴやフェスのやり方もいままで以上に模索されるだろう。それでも生のライヴの素晴らしさを再現するのはなかなか困難だ。

ライヴは観客がいてこそ盛り上がりや興奮を生み、それによって演奏者や歌い手たちもより素晴らしいパフォーマンスを見せるという相乗効果を生むもので、レコードやCD、または音楽配信などでは味わえない魅力がそこにある。

ただし、ときには無観客で行われるスタジオ・ライヴという手法もある。スタジオという良質な録音環境の中、オーヴァーダビングや編集作業などの余計な行程を狭まずに、ライヴ・ホールにおけるパフォーマンスに近い形で奏者の生演奏を録音したものだ。観客の拍手や歓声、奏者のMCなどが入らないので、音楽の録音物としてはより純度が高い。いままでのようなライヴ開催がなかなか困難な状況下では、スポーツの無観客試合ではないが、無観客のスタジオ・ライヴというのもひとつの方法ではあるかもしれない。

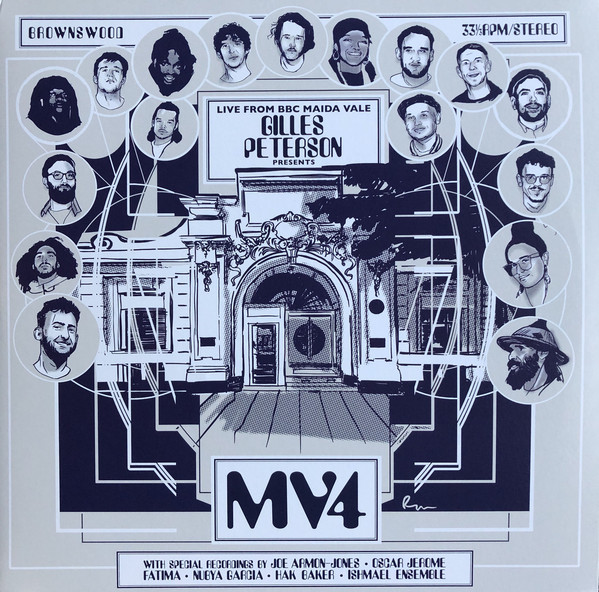

スタジオ・ライヴについてはイギリスのBBC放送が数々の名演を生んできて、ときに公式のライヴ・アルバムよりも素晴らしい演奏を聴くこともできる。BBCのスタジオ・ライヴではDJのジョン・ピールによる『ピール・セッションズ』が有名で、ジミ・ヘンドリックス、レッド・ツェッペリン、デヴィッド・ボウイなどが録音を行っているが、その舞台となったのがロンドンのメイダ・ヴェール・スタジオである。1934年に設立され、ビートルズからモリッシー、ニルヴァーナなどがセッションを行ってきた由緒正しきスタジオで、建物はヒストリック・イングランドがグレード2の建造物に指定している。今後は歴史的建造物となるために現在の場所は閉鎖され、スタジオとして新しく再開する場所を探すとのことが2018年に発表されたが、現在はCOVID-19のために3月末から閉館となっている。

ジョン・ピール以外ではジャイルス・ピーターソンもメイダ・ヴェール・スタジオでのスタジオ・ライヴ放送をしばしば行っていて、彼の番組の『ワールドワイド』でたびたびその模様が放送されてきた。ゲストのミュージシャンやDJがプレイを披露するのだが、2018年10月には「UKジャズ」と銘打った特別プログラムが組まれ、ジョー・アーモン・ジョーンズやヌビア・ガルシアたちが出演している。

ボイラー・ルームもそうだが、アーティストたちにとってメイダ・ヴェールのスタジオ・ライヴは絶好のアピールの場なのである。2018年の春は『ウィ・アウト・ヒア』が発表され、それをフォローする形で「UKジャズ」の特番が組まれたわけだが、本アルバムはその2018年10月のセッション音源をまとめたものである。

参加者はジョー・アーモン・ジョーンズ、ヌビア・ガルシア、オスカー・ジェローム、ファティマ、ハク・ベイカー、イシュマエル・アンサンブルで、そのほかエズラ・コレクティヴのディラン・ジョーンズやジェイムズ・モリソン、ココロコのムタレ・チャシ、マリウス・アレスカやラス・アシェバーも加わっている。

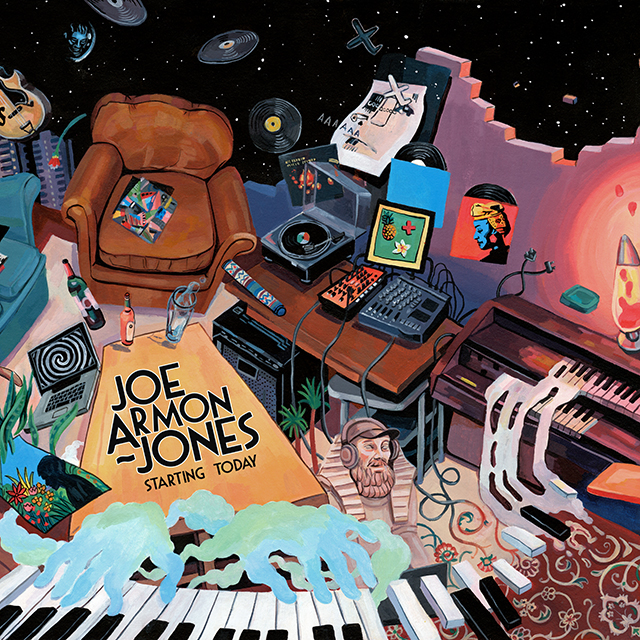

ジョー・アーモン・ジョーンズについては『スターティング・トゥデイ』を発表して間もなくとあって、その録音に近い形でメンバーを揃えてセッションに臨んでいる。披露する“スターティング・トゥデイ”と“オールモスト・ウェント・トゥー・ファー”は共にアルバムからのナンバーである。

ヌビア・ガルシアの“ホールド”は〈ジャズ・リフレッシュド〉からのデビューEPである『ヌビアズ・ファイヴ』(2017年)収録曲で、オスカー・ジェロームの“ドゥ・ユー・リアリー”はデジタル配信のみで発表していた2018年のシングル曲。どちらもジョー・アーモン・ジョーンズのバンドと共演という形で演奏しているが、そもそも彼ら3人はジョー・アーモン・ジョーンズとマックスウェル・オーウィンの『イディオム』(2017年)でも共演するなど昔からの仲間であるので、今回のセッションも非常に息の合ったところを見せてくれる。

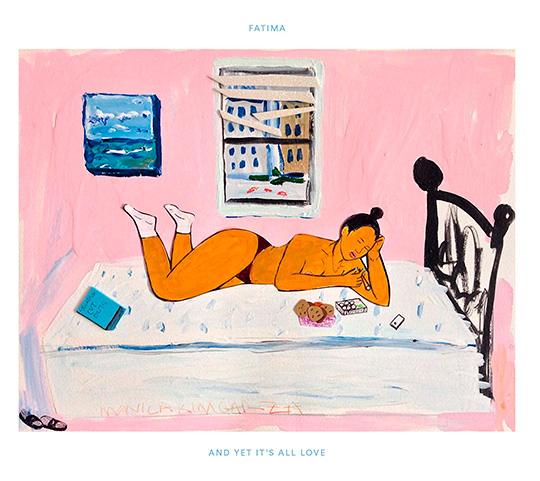

ファティマの“オンリー”は当時リリースされたばかりの『アンド・イエット・イッツ・オール・ラヴ』からのナンバーだが、ジョー・アーモン・ジョーンズ・バンドとの共演という形で披露している。

ハク・ベイカーはロンドンのインディ・フォーク系のシンガー・ソングライターで、やはりジョー・アーモン・ジョーンズと共演して持ち歌の“サースティ・サーズデイ”を歌っている。

つまり、本セッションのほとんどがジョー・アーモン・ジョーンズ、ヌビア・ガルシア、オスカー・ジェロームを主軸とするジョー・アーモン・ジョーンズ・バンドの演奏となる。唯一の例外はブリストル出身のピート・カニンガムを中心とするイシュマエル・アンサンブルで、アルバム『ア・ステイト・オブ・フロウ』(2019年発表、2018年にリリースされた『セヴン・ソングス』という連作シングル曲を中心に構成)からの楽曲“トンネルズ”を演奏している。

“スターティング・トゥデイ”に代表されるように、アルバム録音と比較してエレクトロニクスの関与する割合が減っている分、個々の演奏における即興部分の比重が増し、ライヴならではの粗削りなところもあるが、それを補って余りあるエモーションの込められた演奏が展開される。ラス・アシェバーの歌も、このセッション用に変えてきているところもある。これを聴くとやはりジャズはライヴ・ミュージックであり、レコードはたまたまその瞬間を録音したものに過ぎないということを感じる。

オスカー・ジェロームもライヴという形態が彼のシンガー・ソングライター的な立ち位置をよく伝えてくれるし、ファティマもジョー・アーモン・ジョーンズ・バンドと共演することにより、彼女のネオ・ソウル的な資質をより引き出している。イシュマエル・アンサンブルの“トンネルズ”は原曲に比べてドラムスが退行した分、全体的にアンビエントな仕上がりとなっていて、ジョー・アーモン・ジョーンズ・バンドとの違いを際立たせるものとなっている。どちらかと言えばフローティング・ポインツに近い演奏だ。

こうしてライヴ演奏ひとつとっても、オリジナルの演奏とは随分と違うところがあり、極端な話、同じ曲でもひとつとして同じ演奏はない。曲や演奏は生き物であり、アイデアひとつでどんどん変わっていくものである。COVID-19によっていろいろ不自由や制限を感じざる負えないライヴ環境だが、そうしたなかでも音楽は新しいアイデアを生んでいくと信じたい。

小川充

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE