MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

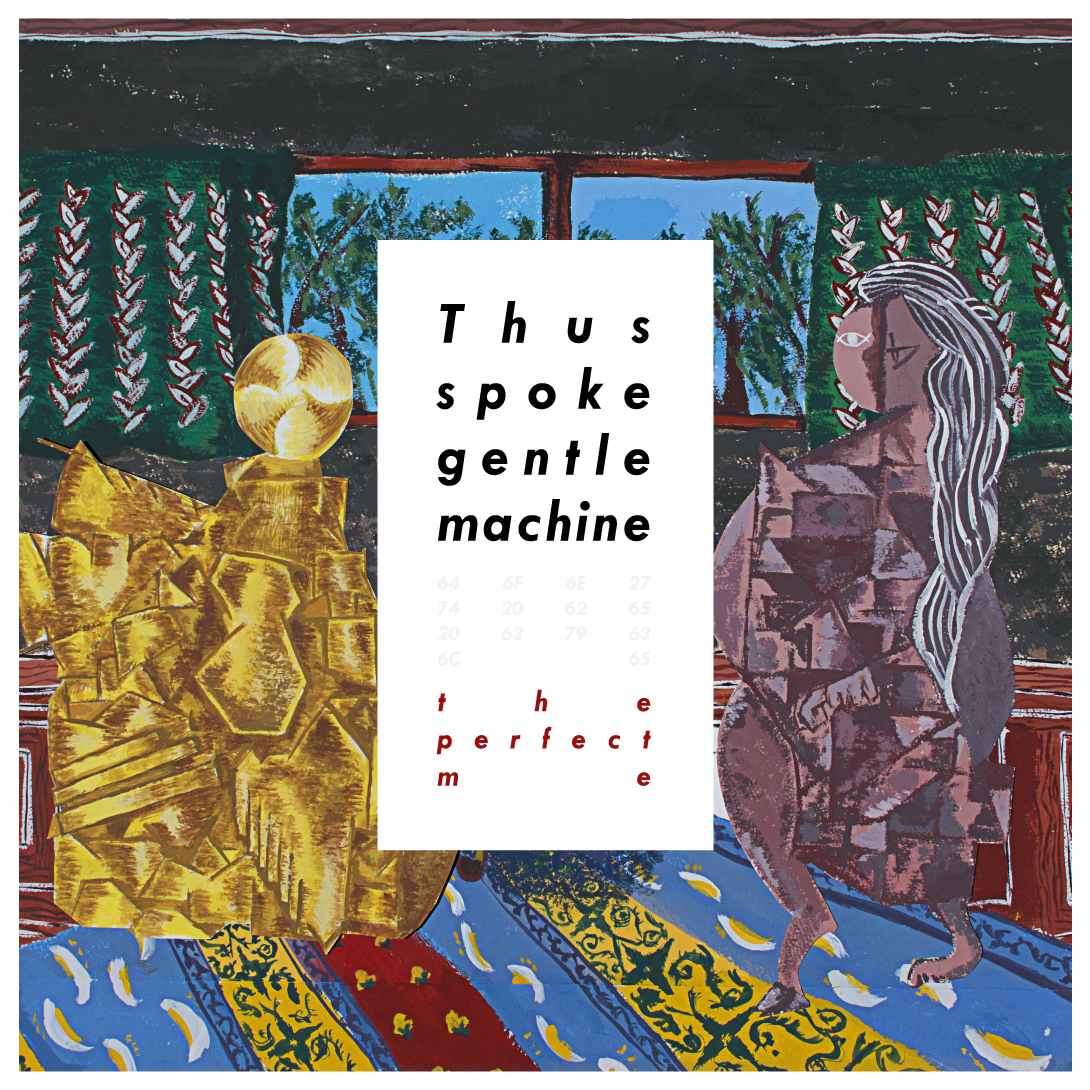

Home > Reviews > Album Reviews > the perfect me- Thus spoke gentle machine

ポップスというものの面白い一面に、構築的に作り込めば作り込むほどに、その音楽の表面部が研磨されていき、総体としてのフック(のようなもの)が後景に遠のいてしまうというのがある。こういう抽象的な言い方でピンとこないなら、例えば(特に『Aja』以降の)スティーリー・ダンの音楽について考えてもらうとわかりやすいかもしれない。ハーモニー、メロディー、リズム……それらの綿密な配置を司ろうとする「偏執的作家性」のようなものは、通常それが意識的な聴取によって発見されるまでは、「スムース」で「ポップ」な印象の中に大人しげに匿われることになる。もちろんスティーリー・ダンのふたりは、そのあたりのメカニズムにも通じているがゆえ、ハッとするほどに反構築(脱構築ではない)的な音の引き算をおこなったり、ときに異様ともおもえるほどあからさまに(それこそが彼らのルーツにジャズがあることを教えてくれるのだが)、個々の奏者の極めて一回的で火花散るようなプレイを焚べたりして、その「スムース&ポップ」を内側から壊そうとしもしたのだが。

福岡を拠点に活動する若きミュージシャン/エンジニア Takumi Nishimura によるユニット the perfect me のセカンド・アルバム『Thus spoke gentle machine』は、彼にとっての初のソロ編成作品でもあり、その幅広い音楽性を思うさま開陳したような快作だ。ユニット名の由来は、かつて来日公演時にサポート・アクトを努めたことのある米バンド Deerhoof の曲名から。その Deerhoof をはじめとしたアヴァンなUSインディ・ロック系アクトや、その少し前の時代に全盛を迎えたポストロック系バンド、あるいはそのもっと前のオルタナ系バンドやニューウェーヴ/ポストロック、さらにはクラウトロックまでをもぐるりと視界に収めようとする折り目正しい内容は、それだけで既に、熱心なインディ・ミュージック・ファンを唸らせるに十分なものだろう。

ステレオラブ、ハイ・ラマズ、トータス、コーネリアス、トクマルシューゴ、ロバート・ワイアット、吉村弘、10cc、ビーチボーイズ、ビートルズ、ヴァン・ダイク・パークス、ベック、ヴァニラ・ファッジ、初期ディープ・パープル、toe、ダフト・パンク、ウルフペック、ルイス・コール……各曲を聞きながら去来する様々な固有名詞が寄せては消える様は、この作品が確実に真摯な音楽愛好家によって仕立て上げられた音楽愛好家のための音楽であることを告げているが、どうやらそういう「いろいろな音楽の繚乱」を嬉しがるだけの評価に押し込めることのできない特異な煌めきがあるようだ。わかりやすく言うなら、単なる「優れた編集センス」の向こう側、というか……。

それを読み解く鍵こそはおそらく、彼がフェイヴァリットとして上げているスティーリー・ダンの手法に通じる何かなのではないだろうか。実際、M2. “two colors expressway (album ver)” や、M14. “drive in the basement car park” は、その複雑な和音進行や構成、フレーズ的な類似からしても、かなりスティーリー・ダンっぽいともいえる。昨今、AOR風の意匠を纏うサウンドは溢れ尽くしているわけだが、スティーリー・ダンという高難度のそれに挑戦するという時点で奇特だといっていい(世界を見回せば決して珍しいというわけではないが、満足の行く習熟度で取り入れている例となるとかなり稀に思う)。

そうしたスティーリー・ダンへの顕示的な類似にもまして感じ取りたいのは、冒頭に述べたような、構築的な手法を追求することで自然と立ち現れてしまう「ポップ&スムース」なテクスチャーに対してどうやら Perfect Me はかなり自覚的な「内部からの攻撃」を仕掛けているふうだ、ということだ。

まずそれは、(まさにスティーリー・ダンがそうだったように)上述2曲風の曲における個々の演奏へのクローズアップに見出すことが可能だろう。ゲスト参加した Sohei Okamoto によるディーン・パークスやデヴィッド・スピノザがごときギターソロは、あきらかにこの「品の良いオルタナ風の」アルバムの中では(すごく良い意味で)浮きまくっているし、また、曲ごとに加わる白根賢一(GREAT 3, manmancers)、高桑圭(Curly Giraffe)という手練のリズム隊の「熱い」プレイにも、そういう「内部からの攻撃」を嗅ぎ取ることができるだろう。もしかすると、こうしたオルタナティヴ経由のプレイアビリティの表出を指して、コンテンポラリーなジャズとの共振を感じとることもできるかもしれない。

さて、このアルバムを「スムース&ポップ」の淵へ落とさせないもうひとつの重要な要素がなにかと問われるなら、ずばり、このアルバムの中盤部、特にM5~8へと向けて展開される「ロック」的意匠の奔出にあるのではないだろうか、と応えたい。事実、私が最も楽しんだのがこのパートで、かなり大胆なUKロック的要素(あえて具体名を出すなら、ザ・ストーン・ローゼズとか、ブラーとか)を感じたのである。私見混じりになってしまうが、こうした要素を、先のスティーリー・ダン的メロウネスや甘やかなチェンバー・ポップ~アヴァン・ポップ的な要素と同居させた例を寡聞にして他にしらなく、新世代の屈託のなさだね、といい切ってしまうのを留まらせる鈍色の異様さを放っているように思えた。わかりやすく言うなら、これらはいまもっとも「スムース&ポップ」という感触から遠いものなのではないか?

スリージーなギター・サウンドやブルージー(とあえていわせてほしい)な歌唱が収まりの悪そうに(繰り返すが、それがなにより素晴らしい)アルバムの中腹部にその腰をデンと下ろす時、いきなりロックという重心点が「オルタナティヴ」という地平線の向こう側から突然現れ、他の「スムース&ポップ」的安寧をグリグリと揺るがしてくるようなのだ。

そういえば、スティーリー・ダンをAORと評すると怒り出す人がいるらしいけれど、たしかに、仮に本作を「聞き心地の良いオルタナ風アヴァン・ポップ」とか形容している人を見つけたら、私も軽く憤ってしまうかもしれない。一見「よくできた」「心地よい」音楽は、肌を優しく撫でるようにみえて、そこに隠された棘がしたたかに痛点をついてくることもある。

柴崎祐二

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE