MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > East Man- Prole Art Threat

順序が逆になってしまったけれど、7月に入って聴いたアルバムで後半期のトップを飾ると思ったのがイースト・マンのセカンド・アルバムだった。1ヶ月以上経ってもそのインパクトは揺るがない。ザ・フォールの曲名からつけたというアルバム・タイトル「プロレタリアによるアートの脅威」は労働階級出身のマーク・E・スミスが独学であれだけの言語感覚を身につけたことに敬意を表したものらしい。日本と違って芸能界から労働階級がいなくなってしまったと言われるイギリスで(役者でいうとジャック・オコンネルが久しぶりに現れたワーキング・クラス・ヒーロー)、労働階級が文化的な表現で脅威になると宣言することはザ・フォールが活躍できた80年代とも違う意味を持つ。アントニー・ハートは自分が起用したMCたちの言葉によほど感銘を受け、自信を持ったのだろう。

イースト・マンことアントニー・ハートについてはこれまで当サイトでは何度も触れられている。そのほとんどは米澤慎太郎のレヴューによるもので、編集部の原稿などと合わせてこれまでの経過を簡単にまとめると、アンソニー・J・ハートはまず2010年代にイマジナリー・フォースというインダストリアル・テイストを含んだドラムン・ベースのプロジェクトで10枚近いアルバムをリリース。それらはドローンやミュジーク・コンクレートとも親和性を持つようになり、彼のサウンドはどんどん抽象化していく。実験音楽の牙城とも言える〈アントラクト〉からリリースされた『Low Key Movements』(15)はその道に詳しいデンシノオトの耳に止まっている→http://www.ele-king.net/review/album/004805/

しかし、パイレーツ・ラジオでDJを務めた経験が彼をストリート・サウンドへと引き戻したようで、現在までのところイマジナリー・フォース名義で最後となるアルバムがリリースされる前に、ベイシック・リズムという新たなプロジェクトがスタートし、彼の表現はベース・ミュージックやグライムをメインとするものに様変わりする。ここからは米澤慎太郎の独壇場である。米澤いわく「初期ジャングルの感覚を現代にアップデートし、140bpm に落とし込んだアルバム」だと→http://www.ele-king.net/review/album/005653/

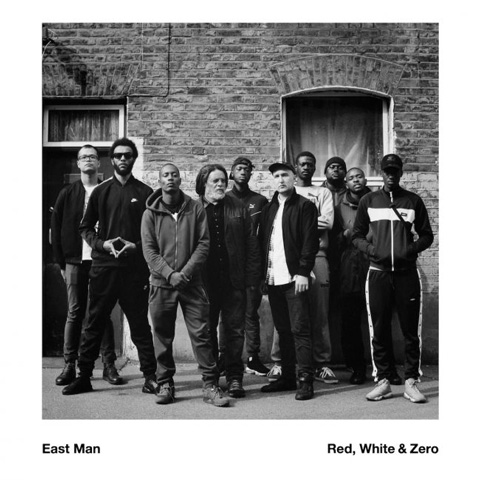

ベーシック・リズムとしていままでのところ計3枚のアルバムをリリースし、その3枚目からハートは〈プラネット・ミュー〉にレーベルを移している。そして、恐らくはインストゥルメンタル主体のベーシック・リズムと並行して複数のMCを大々的にフィーチャーしたイースト・マンも始動させる。デビューから9年目にして言葉を表現の核としたのである。ロンドンのあらゆるエリアから集まったMC陣もさることながら米澤が詳細に紹介している地下鉄のインタビュー“Drapsing”はとても興味深い。一読を→http://www.ele-king.net/review/album/006189/

また、同アルバムのライナーノーツをポール・ギルロイが書いていると編集部が興奮気味に伝えるニュースも→http://www.ele-king.net/news/006029/

イースト・マン名義のデビュー・アルバムはとても意義深いものだったし、MCをフィーチャーしたせいなのか、ベーシック・リズムまでははっきりとサウンドに残っていたインダストリアル・テイストが表面的にはほとんど消えていたことも僕は印象深かった。言葉をきっちりと届けたいという判断からだったのだろうか。ベーシック・リズムではいまひとつインパクトに欠けていたサウンドが確実に蘇ったことはたしかで、そのひとつはダンスホールの導入による効果だったと考えられる(“War”ではゴムを取り入れている)。ベーシック・リズムで音数を減らしていたことがMCと絡み合う上では大きな成果につながったということもあるだろう。ロンドンのイースト・エンドが再びライズしてきたのである(イースト・マンというのはそういう意味かなと?)。

2作目となる『プロル・アート・スリート』はひと言でいえばMCたちとの絡み合いがさらに有機的となり、勢いが増しているということになるだろう。オープニングからアフリカン・ドラムにあっさり持っていかれる。サウンドはスッカスカ。確信を持って音数は減らされたまま。残酷で分断された都市を底辺から描いていくという視点はロンドンだけではなく、ブラジルのMCフェルナンド・ケップを“Ouroboros”で起用することで「インターナショナル」な現実として膨らませていく。途切れ途切れに入っているとしか思えないドラムはまるでMCの合いの手である。♩ウロボロス・ボラ・パラ・デ・オンダ プカ・エ・ボア・ノス・パサ・ナ・ロダ……って何を言ってるかまるでわかりません。「私は誰?」とシンプルに問いかけるのはフィメールMCのナイ・ナイ(♩ナイ・ナイ、フー・アム・アイ?と少年隊みたいに韻を踏んでいる)。ストリーマ、マイクロフォン・タイソン、イクリプス、ワッカイ……名のあるMCはリリカル・ストローリーことYGGぐらいしかいない。前作から引き続き参加しているのはダーコス・ストライフぐらいで、アントニー・ハートはいわば都市のエピソードをラップというフォーマットで取集している面もあるのではないだろうか。

後半は少し勢いが落ち、“Machine Gun”ではクラウトロックみたいにただマシンガンみたいなサウンドを鳴らすだけ。ロンドンで起きているギャングの抗争はナイフの斬り合いがほとんどなので、これはさすがにリアリティがない。バイリ・ファンキ(ファベーラ・ファンク)が一時期、銃声をスネアの代わりに使うという流行りを見せたことがあったけれど、そのような痛々しさもなく、これだけはよくわからない(ポーティスヘッドの“Machine Gun”とかなり似ているし……)。ハードは自らの音楽をイマジナリー・フォースの頃から一貫して「ハイ・テック」と称していて、最後はすべてのキャリアをまとめたということなのか、“Hi Tek Theme”というタイトルが付けられていて、これが“Machine Gun”パート2のような曲になっている。う~む。最後の2曲だけ、ちょっとわからないのであった。

三田格

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE