MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

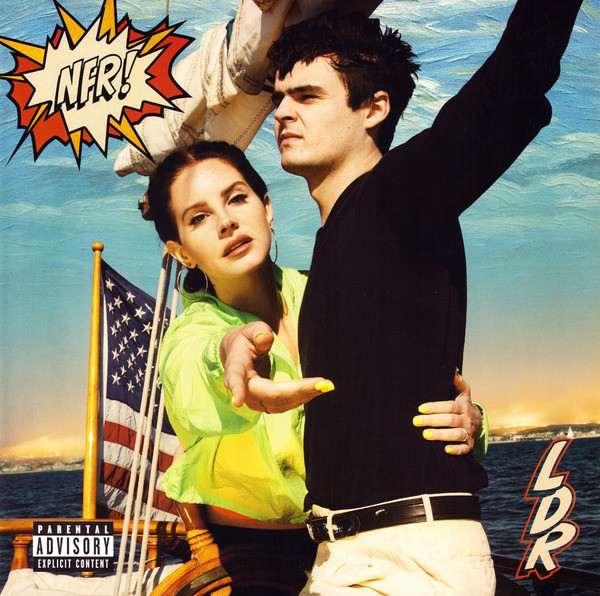

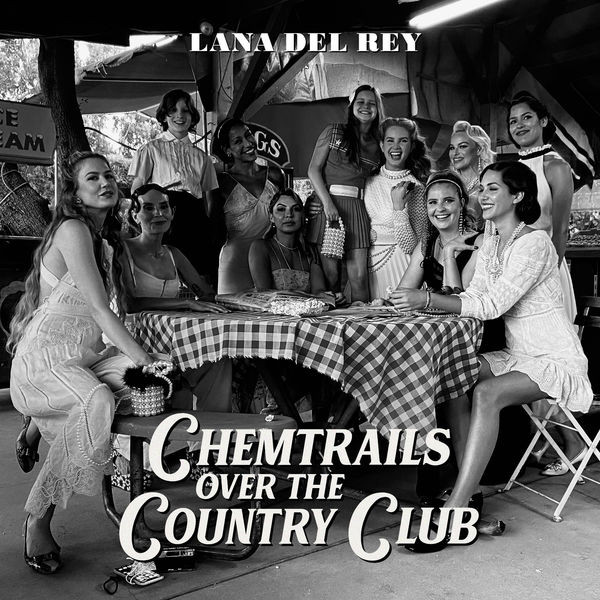

Home > Reviews > Album Reviews > Lana Del Rey- Chemtrails Over the Country Club

オープニングの“White Dress”に震える。まるで耳元で囁くような距離の近さで、ポップ・スターになることを夢見る「白いドレスを着たウェイトレス」であった若き日々の経験を告げるピアノ・バラッドだ。まだ有名ではない彼女は「サン・ラのようにちっぽけな気持ち」だったが、音楽業界の男に見初められて業界人の集まる会議に行き高揚感を味わう。神になったような気分であったと。ドラマティックなメロディに取り残されるようにかすれる声。けれどもその高揚感は、彼女の才能が認められたわけではなく、たんに業界の男に性的に搾取されたことの結果だったのかもしれない。まさに#metooが告発し、否定したものだ。けれどもラナ・デル・レイは、その経験を自身の甘美な思い出としてうっとりと歌うのである。

“White Dress”はまた、ホワイトである彼女の後ろめたさを滲ませた曲でもある。サン・ラを引用しているのは彼が生前音楽業界から過小評価されていたからで、その惨めな気持ちをかつては共有していたが、若い白人女性であった自分(「ホワイト・ドレス」を着ている)はあるとき成功を手にしたのだと。それは、#blacklivesmatter以降に生きる白人が自身の特権と向き合う感覚とどこかで重なっている。非倫理的な愛の喜び、後ろめたさ、過ぎ去った甘美な記憶に浸ること……これらはつねにラナ・デル・レイの歌の重要なモチーフであり、時流を捉えたハッシュタグでは掬い取れない人間の正しくなさ、欠点を生々しく描き出す。

続くアルバム・タイトル・ナンバー“ Chemtrails Over the Country Club”もまた非常に親密なラヴ・ソングで、サッドコアのアイコンとしては恋愛の幸福な瞬間をとらえているように見えるが、その背景ではカントリー・クラブの上に環境を汚染する飛行機雲がかかっている。ケムトレイルズとは陰謀論のメタファーであり、つまりこれはカントリー・クラブに通うようなアメリカの白人保守層が陰謀論に侵されている時代を背景にした、とろけるような愛の歌なのである。その儚い響きは、現代のいかれたアメリカを生きることのメランコリーそのものだ。この2曲を聴くだけで、ラナ・デル・レイがいまもっとも怜悧に人間とアメリカ社会の複雑さを描いているソングライターであることがわかる。

6作目となる『Chemtrails Over the Country Club』はラナ・デル・レイにとってのアメリカーナ・アルバムで、彼女はこれまでずっと舞台としてきたLAを離れてタルサ(オクラホマ)〜リンカーン(ネブラスカ)〜オースティン(テキサス)〜オーランド(フロリダ)と旅しながら、まさに前世紀の内陸的なアメリカ音楽の遺産をなぞるようにフォーキーな楽曲を並べている。セピア色だったラナ・デル・レイのイメージはサウンド的にももはやモノクロームになり、古典的な佇まいが強い。ソングライティング自体は前作に引き続き70年代のシンガーソングライター・アルバムを踏襲しているようなところがあるが、音の質感やアレンジ自体は1940年代に政治的な理由によりフォークから分離したとされるカントリーにまでリーチしたものだ。象徴的なのはカントリー歌手のニッキー・レインがすれた歌声を聴かせる“Breaking Up Slowly”で、これは「カントリー界のファースト・レディ」と呼ばれたタミー・ワイネットのことを歌ったもの。アルコール依存症だった夫でカントリー歌手ジョージ・ジョーンズとの別離をブルージーに描き、アメリカが誇る女性シンガーが直面した困難な愛の物語を自分に重ねているのだ。ワイネットはのちにヒラリー・クリントンに「わたしは彼女のように男のそばに大人しく立っている女とは違う」と揶揄されたが、ラナ・デル・レイは自分がワイネットのようなシンガーの系譜にあるとした上で、彼女が歌った愛に敗れる女性の心情を美しいものとして引っぱり出している……アメリカの保守的とされる場所から。

タルサを舞台にジーザスと聖書を讃える“Tulsa Jesus Freak”のような曲はアメリカの批評では福音派のイメージと重なっていると指摘されており、そのように見ると「We'll be white-hot forever, and ever and ever, amen」というリピートは白人至上主義のことを示しているようでぎょっとするところがある。「ホワイト・ホット」とは「白熱」の意味であり、語義通りに取ると情熱的な恋愛を歌ったものではあるのだが、本作の初期のタイトル案が「White-Hot Forever」であったことを思うと白いアメリカに対する言及と捉えないことのほうが難しい。ただ、これは明らかに白人を中心にして作られてきたアメリカが現在糾弾されていることを念頭に置いたもので、WASP的な美学をいたずらに纏っているとの批判に晒されてきたラナ・デル・レイが、いま古き良きアメリカのイメージに浸ることがいかにグロテスクなことか自覚したものだと見なせるだろう(タルサは白人が黒人を大量に虐殺した暴動で知られる町である)。アメリカの土地がいかに血塗られたものであるかを仄めかしながら、彼女はそれでもノスタルジアの誘惑に駆られる自分を隠さない。この20年の音楽作品でおそらくもっとも近いのは、アメリカの歴史の闇に自分の心情を取りこんだスフィアン・スティーヴンスの『Illinois』だろう。どちらも「私」の葛藤や矛盾がそのまま、アメリカ社会のダークネスと重ねられた作品である。その矛盾をすべて抱えたものがアメリカであり、そして「私」であると。

『Born to Die』で生気のない佇まいとともに登場しレトロと戯れていたラナ・デル・レイは、フェイクな存在だと長い間言われてきたし、自分も正直はじめはそう思っていた。実際、暴力的な男に痛めつけられるか弱い女の像をやや露悪的・偽悪的に表象していたところはあるだろう。けれども、『Lust for Life』辺りから変わっていくことの困難とそれでも変わろうとする人間の心の動きを彼女は積極的に綴るようになり、自分の不道徳さを晒してきたからこそリアルな存在と――「アメリカの次の偉大なソングライター」とまで呼ばれるまでになった。何か「不適切な」言動をおこなうとソーシャル・メディアで吊るしあげられ一瞬で忘れ去られるような時代にあって、ラナ・デル・レイの歌だけはいつも聴く者の間違いや不完全さに寄り添っていく。

だからこそ現在のラナ・デル・レイは、弱くて愚かな人間がそれでも変わることや希望を持つことを諦めない。『Chemtrails Over the Country Club』はそして、彼女が敬愛するジョニ・ミッチェルの“For Free”で終わるアルバムだ。路上で歌う名もなきミュージシャンの自由と真実味を讃える美しいバラッドで、それをラナ・デル・レイはワイズ・ブラッドのナタリー・メリングとゼラ・デイとともに歌うことで、わたしたちが自由を求める姿を体現してみせた。そこにはもう、業界の男の利用されて恍惚とする女はいない。

本作の前に出たシングル「Looking for America」で「それでもわたしのヴァージョンのアメリカを探している」と歌っていたラナ・デル・レイは、まさにいま表現者としての探究心によって黄金期を迎えている。『Blue Banisters』と題されたアルバムが、今年の米独立記念日にリリースされることが発表されている。

木津毅

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE