MOST READ

- 別冊ele-king J-PUNK/NEW WAVE-革命の記憶

- ele-king Powerd by DOMMUNE | エレキング

- 『90年代ニューヨーク・ダンスフロア』——NYクラブ・カルチャーを駆け抜けた、時代の寵児「クラブ・キッズ」たちの物語が翻訳刊行

- Jeff Mills with Hiromi Uehara and LEO ──手塚治虫「火の鳥」から着想を得たジェフ・ミルズの一夜限りの特別公演、ゲストに上原ひろみと箏奏者LEO

- Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs - Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs | テレサ・ウィンター、バースマーク、ゲスト、エイモス・チャイルズ

- FESTIVAL FRUEZINHO 2026 ──気軽に行ける音楽フェスが今年も開催、マーク・リーボウ、〈Nyege Nyege〉のアーセナル・ミケベ、岡田拓郎が出演

- 早坂紗知 - Free Fight | Sachi Hayasaka

- 大友良英スペシャルビッグバンド - そらとみらいと

- 別冊ele-king 音楽が世界を変える──プロテスト・ミュージック・スペシャル

- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す

- Columns 大友良英「MUSICS あるいは複数の音楽たち」を振り返って

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- Milledenials - Youth, Romance, Shame | ミレディナイアルズ

- KMRU - Kin | カマル

- Dolphin Hyperspace ──凄腕エレクトリック・ジャズの新星、ドルフィン・ハイパースペース

- Jill Scott - To Whom This May Concern | ジル・スコット

- Dual Experience in Ambient/Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング会@野口晴哉記念音楽室、第2回のゲストは岡田拓郎

- Loraine James ──ロレイン・ジェイムズがニュー・アルバムをリリース

- Free Soul × P-VINE ──コンピレーション・シリーズ「Free Soul」とPヴァイン創立50周年を記念したコラボレーション企画、全50種の新作Tシャツ

- ロバート・ジョンスン――その音楽と生涯

Home > Reviews > Album Reviews > HAINO KEIJI & THE HARDY ROCKS- きみはぼくの めの「前」にいるのか すぐ「隣」にいるのか

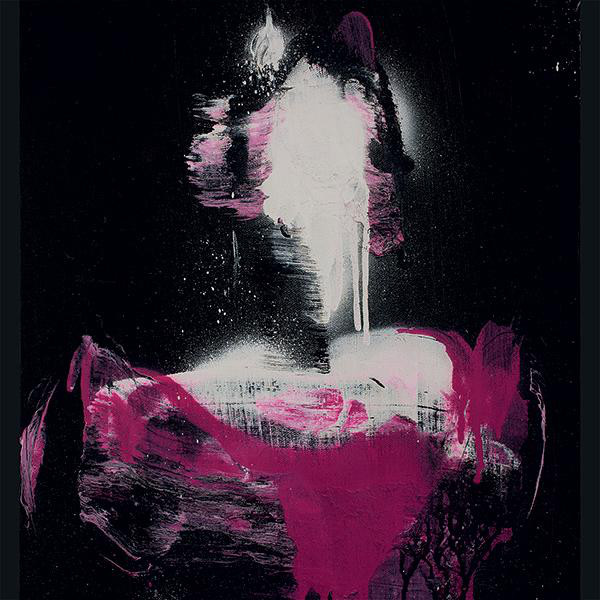

HAINO KEIJI & THE HARDY ROCKS

きみはぼくの めの「前」にいるのか すぐ「隣」にいるのか

“You’re either standing facing me or next to me”

Pヴァイン

ジェイムズ・ハッドフィールド、松山晋也(訳:江口理恵) Aug 19,2022 UP

文:松山晋也[9月5日公開]

9月7日に出るLPが届いた昨日だけで立て続けに3回聴いた。いま、そのハードさに改めて打ちのめされている。LP版は、11曲収録のCD版よりも2曲少ない9曲入りなのだが、「最初からLPを念頭に作ったアルバム」と灰野が語るとおり、サウンド全体のヘヴィネスと密度が強烈で、ハーディ・ロックスというユニット名に込められた灰野の思いもより明瞭に伝わってくる。5月に出たCDを買った人もぜひLPの方も聴いてほしいなと思う。ひとりのファンとして。

ロックを極限までハードに表現すること──ハーディ・ロックスという名前に込められた灰野の思いは明快である。実際、ライヴ・パフォーマンスも極めてハードだ。灰野+川口雅巳(ギター)+なるけしんご(ベイス)+片野利彦(ドラム)から成るこのユニットでは灰野はギターを弾かず、ヴォーカルに専念している(曲によってはブルース・ハープも吹く)のだが、1回ライヴをやると体調が完全に回復するまで半年かかると本人は笑う。それくらい尋常ではないエネルギーを放出するわけだ。しかし、ハード=ラウドということでもない。バンドの演奏も灰野のヴォーカルもなるほどラウドではあるけど、彼らの表現の核にあるのは音量やノイズや速度では測れない何物かだ。原曲の歌詞やメロディに埋め込まれた思いや熱量にどこまで誠実かつ繊細に向き合えるのか、という “覚悟” が一音一音に刻み込まれている。その覚悟の真摯さ、強固さを灰野は「ハーディ」という造語で表明しているのだと思う。

ハーディ・ロックスは、海外の楽曲(ロックや、R&B、ジャズなど)や日本の歌謡曲を英語でカヴァするためのプロジェクトとして数年前にスタートした。98年にアルバム『哀秘謡』も出た歌謡曲のカヴァ・プロジェクト=哀秘謡、2010年代にやっていたソウルやR&Bのカヴァ・プロジェクト=ハーディ・ソウルの延長線上というか、総決算的プロジェクトと言っていい。これら3つのプロジェクトに共通しているのは、“なぜ(原曲は)こんな演奏と歌い方なんだ!” という原曲に対する愛と不満だろう。

今回のアルバム(CD版)に収録された曲目は以下のとおり。このうち⑤⑥の2曲はLP版ではカットされている。

① 城卓矢 “Down To The Bones(骨まで愛して)”

② ボブ・ディラン “Blowin’In The Wind”

③ ステッペンウルフ “Born To Be Wild”

④ エディ・コクラン/ブルー・チア “Summertime Blues”

⑤ バレット・ストロング/ビートルズ “Money (That’s What I Want)”

⑥ Kとブルンネン “Two Of Us(何故に二人はここに)”

⑦ ローリング・ストーンズ “(I Can’t Get No) Satisfaction”

⑧ ドアーズ “End Of The Night”

⑨ 水原弘 “Black Petal(黒い花びら)”

⑩ ビリー・ホリデイ “Strange Fruit”

⑪ フー “My Generation”

① “骨まで愛して” と⑥ “何故に二人はここに” は『哀秘謡』でも日本語でカヴァされていたが、今回の英語ヴァージョンと聴き比べてみると、20数年の歳月が灰野の表現にどのような変化/深化をもたらしたかよくわかる。“骨まで愛して” は『哀秘謡』版ではリズムもメロディも極限まで解体されていたが、その独特すぎる間合いと呼吸が今回はロック・バンドとしてのノリへと昇華された感じか。“何故に二人はここに” の『哀秘謡』版は灰野にしては意外なほどシンプルだったが、今回はそのシンプルさに拍車をかけたダイレクトなガレージ・ロック調。灰野の作品でこれほどポップな(演奏のコード進行もヴォーカルのメロディもほぼ原曲どおり!)楽曲を私は聴いたことがない。LPに収録されなかったのは、時間的制限という問題もあろうが、もしかしてシングル盤として別に出したかったからでは?とも勘ぐってしまう。ちなみに灰野が14才のとき(66年)に大ヒットした “骨まで愛して” は、発売当時から灰野はもちろん知ってはいたが、本当に惹かれたのは後年、前衛舞踏家・大野一雄のドキュメンタリー映画『O氏の死者の書』(73年)の中で、サム・テイラー(たぶん)がテナー・サックスで吹くこの曲をBGMに大野が豚小屋で舞うシーンを観たときだったという。また、第二のヒデとロザンナとして売り出されたKとブルンネンの “何故に二人はここに”(69年)は、『哀秘謡』を作るときにモダーン・ミュージック/P.S.F レコードの故・生悦住英夫から「歌詞が素晴らしい曲」として推薦されたのだとか。

海外の曲の大半は、灰野が10代から愛聴してきた、あるいは影響を受けた作品ばかりだと思われるが、中でも④ “Summertime Blues” と⑧ “End Of The Night” に対する思い入れは強いはずだ。なにしろブルー・チアとドアーズは、灰野のロック観の土台を形成したバンドだし。70年代前半の一時期、灰野は裸のラリーズの水谷孝とともにブルー・チアの曲だけをやるその名もブルー・チアというバンドをやっていたこともあるほどだ。だから、曲の解釈や練り上げ方にも一段とキレと余裕を感じさせる。ジム・モリスンがセリーヌの「夜の果てへの旅」にインスパイアされて書いた “End Of The Night”(ドアーズの67年のデビュー・アルバム『The Doors』に収録)は短いフレーズのよじれたリフレインから成るドラッギーな小曲だが、原曲と同じ尺(約2分50秒)で演奏されるハーディ・ロックスのヴァージョンは、ドアーズが描いた荒涼たる虚無の原野を突き抜けた孤立者としての覚醒を感じさせる。灰野敬二の表現者としての原点というか、灰野の心臓そのもののように私には思えるのだ。

その他、特に面白いのが、アカペラによる⑩ “Strange Fruit(奇妙な果実)” か。彼らは最初これを演奏付きで何度も試してみたのだが、どうもしっくりこず、最終的にヴォーカルだけにしたのだという。なるほど、この歌で描かれる凄惨な情景、木に吊り下げられた黒い躯の冷たさにここまで肉薄したカヴァはなかなかないだろう。あと、③ “Born To Be Wild(ワイルドで行こう!)” の途中で突然ジョン・レノン “イマジン” のワン・フレーズが挿入されているのも興味深い。ノー・ボーダーな野生児による宇宙との一体化という歌詞の共通点から挿入したのか、単なる直感や気まぐれなのか、そのあたりは不明だが。

これらのカヴァ・ワークは、“何故に二人はここに” 以外はいずれも、ちょっと聴いただけでは原曲が何なのかわからないほどメロディもリズムも解体されており、ビーフハート作品のごとく極めて微妙なニュアンスに溢れた演奏の背後には、かなり長時間の集団鍛錬があったはずだ。抽象的な言葉を多用する灰野のヴィジョンをサウンドとして完璧に具現化するためだったら、すべての楽器を灰野自身が担当した方が録音もスムースだろうし、実際それは可能だと思うのだが、それをあえてやらないのがこのユニットの醍醐味だろう。誤解や齟齬によって生まれる別の匂いを楽しむこと、「わからないということを理解する」(灰野)ことこそが灰野にとっては大事なのだから。

振り返れば、灰野の目はつねに “音楽の始原” という一点だけを見つめてきた。灰野のライヴでいつも驚かされるのは、どんな形態、どんな条件下であっても我々は音楽が生まれる瞬間を目撃できるということである。ここにあるのは、誰もが知っている有名な曲ばかりだが、同時に誰も聴いたことがない曲ばかりでもある。

松山晋也

ALBUM REVIEWS

- 早坂紗知 - Free Fight

- Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs - Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs

- 大友良英スペシャルビッグバンド - そらとみらいと

- Milledenials - Youth, Romance, Shame

- KMRU - Kin

- Deadletter - Existence is Bliss

- Cardinals - Masquerade

- Jill Scott - To Whom This May Concern

- Amanda Whiting - Can You See Me Now? + The Liminality Of Her

- xiexie - zzz

- Cindytalk - Sunset and Forever

- CoH & Wladimir Schall - COVERS

- KEIHIN - Chaos and Order

- DIIV - Boiled Alive (Live)

- 坂本慎太郎 - ヤッホー

DOMMUNE

DOMMUNE