MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

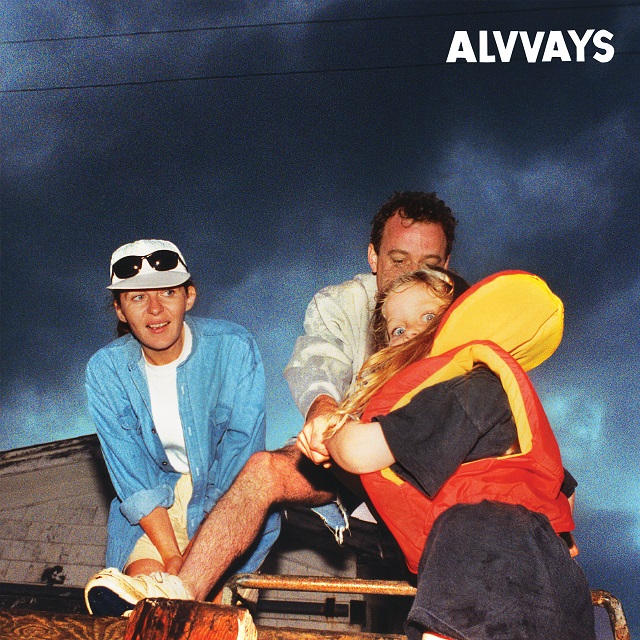

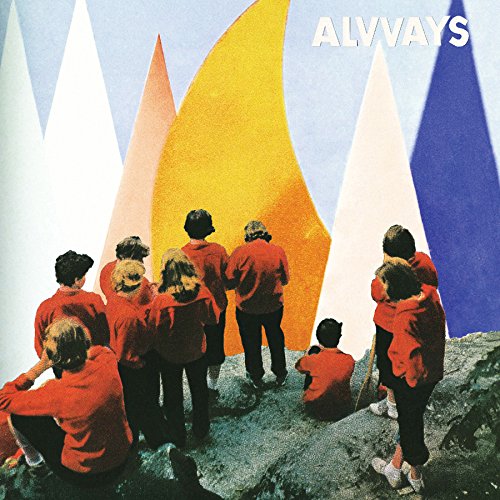

Home > Reviews > Album Reviews > Alvvays- Blue Rev

甘さの中にある苦み、理想と現実、オールウェイズの音楽はいつだって希望が詰まっている。

振り返ったときに定義される時代の音なんてものがあるとすれば、DIIVと一緒にオールウェイズの名前もきっとそこに記されているに違いない。インディのギター・ミュージック、2010年代の音、シューゲイザーを現代風に解釈したDIIVにドリーム・ポップという言葉を再び強く意識させたオールウェイズ、フォロワーという言葉が正しいのかはわからないけれど、2022年の現代へと続く流れの中でバンドをはじめようとしたときにこれらの音が頭に浮かばないなんてことはほとんどなかったはずだ(その証拠に10年代後半にかけてから22年現在まで、DIIVっぽいバンド、オールウェイズっぽいバンドをたくさん聞いた。それは国を問わず広がっている)。

2014年のセルフ・タイトル『Allvvays』、3年後、2017年の『Antisocialites』、オールウェイズのそのギターは透き通る色彩を持っていて、光が反射するように柔らかくキラキラと輝いていた。それがノスタルジーを連れてきてモリー・ランキンの歌声が頭の中に存在しない思い出を作り出す。1stアルバムの曲はC86を経由したストレートにインディ・ギターと言ってもいいようなフィーリングがあって、2ndアルバムはそこからより一層シンセの音を強調しドリーム・ポップの要素を強くしたような感じで、意外と違いがあったりするけれど、いずれにしても記憶の中にずっと残り続けるようなそんなアルバムだったというのは間違いない(だからいまもオールウェイズのことを思い出そうとすると頭の中に色彩が広がる)。

そして2022年、5年振りの3rdアルバム『Blue Rev』がリリースされた。この5年間の間にオールウェイズにあったこと、ムカデの家と名付けられたモリーの自宅の地下室にあるホームスタジオで録音したデモが入ったレコーダーを盗まれた。その翌日の土砂降りの洪水、地下室が浸水してそこにある機材を救い出さなければいけなくなった。ツアーの中での曲作り、パンデミック、ツアーの中断、パンデミックの規制の緩和、カナダのリハーサル小屋でのモリーとケリーの会合、新しいベーシスト(アビー・ブラックウェル)の加入、ロスのショーン・エヴェレットのスタジオでの3rdアルバムの録音。『Blue Rev』の国内盤に入っているモリー・ランキン自ら手によるライナーノーツにそうした出来事が魅力的な文章で書かれていたけれど(それはまるで物語がはじまる前のプロローグのようにもに思えた)オールウェイズのこの3rdアルバムが生み出されるまでの道のりは決して平坦ではなかったのだ。

だから正直不安があった。あまりに素晴らしい1stアルバム、2ndアルバムの後にオールウェイズはいったいどんなアルバムを出してくるのかと。レコーダーを盗まれ、機材が水浸しになって、そこからやり直してどうなっているのか、5年という時間はアルバムを出すスパンとしてはあまりに長く、その間に時代は変わり、その結果過去のアルバムを繰り返し聞いた方が良かったなんて思うようになってしまうのではないかと。

でもそれはまったくの杞憂だった。再生ボタンを押して、“Pharmacist” がかかった瞬間に繋がる記憶。まるで5年の不在なんてなかったようにあっと言う間にオールウェイズは散らばってしまった時間を結合する。高校時代の続き、大学時代の続き、あの日の続き、そんなありもしなかった出来事の思い出をいとも簡単にオールウェイズは作り出し時計の針を進めていく。「聞いたよ、帰ってきたんだってね/薬局で君の妹に会ったよ」。そう唄いかけるモリーの声と心象風景を映し出すようにシューゲイズしていくギター、それで準備はOKだ。そうやって止まっていた時間は動き出す。

“Easy On Your Own?” の広がっていくようなサウンドにかつてのオールウェイズの面影を見て、軽快に弾む “After The Earthquake” に1stアルバムのオールウェイズの姿を重ね合わせる。それらは懐かしくもありそして同時に新鮮に響く。1stアルバムの曲の延長線上にあるみたいだった “After The Earthquake” に2ndアルバムのシンセの音が挿入されて展開が一気に変わる。ギターの音はシューゲイザーの色をより深めノスタルジックな雰囲気を保ったままにドライヴする。それは似ているけれど違う、2022年のオールウェイズだ。

あるいはいままでとはまったく印象の違う “Very Online Guy” がある。80年代の歌謡曲みたいなシンセの音に引っ張られ、頭の中に薄紫色の照明に彩られた暗い店内のステージで、カラオケセットを前にマイクを握るモリーの姿が浮かんでくる。彼女の声はエフェクトがかけられて落ち着きなく遠くと近くをいったり来たり。それはまるですり切れかかったビデオテープの中に収められた不鮮明な映像のようで、やたらとノスタルジックな気分になる。「いつだってフィルター1つ分先にあいつはいる/いつだってフォロー1つ分、フィルター1つ分先にね」。“Very Online Guy” というタイトルが示す通りにここで唄われているのは現代のSNS事情のはずなのに、頭に浮かぶ映像は80年代のどこかの街の思い出だ。なんてチグハグなんだろう。SNSが存在する80年代、それが収められた架空の映像、でもそれこそがオールウェイズの魅力なのかもしれない。ノスタルジックで新鮮で、すぐ側にあるみたいに感じられる遠くの音楽、「ここではないどこか」、だけどそこにはちゃんと2022年の現実がある。

そうして最終曲、“Fourth Figure” に辿り着く。吸い込まれるように深く、晴れ間の見える空みたいに広がっていく。オールウェイズのアルバムの最後の曲はいつもこんな感じだ。再び懐かしさが浮かび、トレードマークやお約束、スタイルについて考えて、そうして愛おしさが滲んでくる。3rdアルバム最後の曲はドラムもギターの音も響かない。だから少し荘厳で重力から解放されたみたいな気分になる。

オールウェイズは再び日々を更新する。エヴァーグリーンなんて言ったって実際には古いアルバムを繰り返し眺めているだけだ。だけどそうじゃない、オールウェイズの3rdアルバムは物語の日々に続きがあるって教えてくれる。もっと「Alvvaysらしさ」を音に出したい、前述のセルフ・ライナーノーツにはプロデューサーのショーン・エヴェレットにバンドがそう求めたという記述があるのだけど、「Alvvaysらしさ」とは同じ事を繰り返すことでは決してない。文学タッチで軽やかに描かれるこの3rdアルバムには不安の吐露が散見されるが、それでも前に進み続ける希望がここには存在する。停滞を突き破って先に進む、オールウェイズの音楽はいつだってほんの少しだけよりよい世界の夢を見させてくれる。

Casanova S.

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE