MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Book Reviews > 頑津 雲天- 世界のレイヴの歩き方 準備、行き方、楽しみ方まで あたらしい自分…

『世界のレイヴの歩き方』──ページをめくれば出てくるわ出てくるわ、世界各地のいかれた連中、色とりどりのいかれた場面……ああ、懐かしい。いや、これは現代の光景だぞ。

レイヴの本といえば日本では清野栄一の『レイヴ・トラヴェラー』が有名だが、先日刊行された『世界のレイヴの歩き方』には紀行文的な、情緒的な要素はいっさいない。ガイド&紹介に徹している。実用性を重んじているわけだ。

欧州、東欧、北欧、アメリカ、南米、アフリカ、オーストラリア、東南アジア、東アジア、日本……世界中のレイヴ/野外フェスが紹介されている。評判の良いもの、そして、オーガナイズのしっかりしたものを選んでいるのだろう。ホームページのアドレス、開催期間、入場料、アクセスといった基本情報をはじめ、音楽の傾向、トイレやシャワー、気候対策、水が飲めるかどうか、ドリンクの値段、場所によっては買い出しの仕方や食事のことまで紹介している。その心得や準備について触れながら、野外で虫対策や盗難対策にも言及。筆者が現役レイヴ・トラヴェラーだけあって、経験に基づいた実践的な情報/アドバイスが載っているわけだ。これはありがたい。

しっかし、高いですな、いまどきのレイヴは。NYのEDM系のレイヴなんて3日で4万円。マイアミのEDMは5万円。ビールがは1000円弱。で、水が600円だとよ。入場料が高いレイヴとは、高級な立ち食いそば、値がいい発泡酒……ぐらいに矛盾してみえるが、これまた、時代は変わったということだろう。

もちろんそんな高級レイヴは、ほんの一握りなのかもしれない。ハンガリーの、見るからに牧歌的な村で1週間にわたって開かれるフェスは、入場料は2万円弱。開催期間を考えれば、安い。会場内には食品や日用品も売られている。携帯の充電の施設まである。ここまで充実していればだいぶ安心。アウトドアを甘く見ていると本当に酷い目に遭うし、我慢比べをするわけではないので、最初はやっぱ、施設がしっかりしているところのほうが気が楽だ。

台湾のレイヴのように、まだ小規模ながら、目を引くものもある。解説を読んで写真を見ている限りはロケーションもヴァイブもかなり良さそうだ。あるいは、ブラジルの海辺の会場で開かれるレイヴは、みんな上半身裸だし、見るからにラテンのりで、いかにも激しそうで、ちょっと自分には合わないかなと思ったり。いまや欧州のパーティ文化の拠点となったクロアチアのレイヴはふたつ紹介されている。日本のアンダー・グラウンドなレイヴもいくつか、それぞれのコンセプトとともに紹介されている。

本書のあとがきで筆者はこう書いている。少し長いが、筆者のスタンスがわかる文章なので引用しよう。

「レイヴァーたちがもっとも嫌うのは商業主義だ。レイヴガイドブックをうたう本書で、企業のバックアップを受けたEDMフェスを紹介していることに首をひねった方も多いだろう。だが、あえてそうしたのは、今、野外パーティ自体がかつてない大きな過渡期にあるからだった。客と一緒に砂ぼこりにまみれて回すDJがいる一方で、何千万という高額ギャラを要求するDJがヘッドライナーに名を連ねる現実。ダンス・ミュージックもまた、格差社会の波に洗われている。だが、そうした状況も長くは続かないだろう。実際、スーパースターDJたちはユース・カルチャーのシーンから閉め出され、アメリカに拠点を移すなど、二極化が進み始めているともいう。ダンス・ミュージックとは本来、アンダーグラウンドなものである」

そもそもレイヴ・カルチャーとは、高い入場料のライヴ・コンサートや敷居の高いディスコに白けた連中が、だったら自分らで集まって、好きなレコードをかけて踊ったほうがよほど楽しいと思ってはじまったパーティの規模が大きくなったものだ。ハウス・ミュージックのなかのヒッピー的な要素が拡大されたものだった。無料でやるのが本物だと思って、警察に止められるまで無料でやり続けた連中もいたな。パーティが終わってもその場に残って、あらたな人生をはじめた連中もいた。レイヴによって、どれほどの人間の人生が狂ったことか……。まあ、みんなが赤ちゃんだった時代の話だけど。

そんな風にうぶだったレイヴ・カルチャーも今ではすっかりグローバルな娯楽産業となったようだ。だがね、この動きは、興行師がシーンに関わるようになった90年代の前半からはじまっている。レイヴには、アンダーグラウンドな理想主義と平行して、どうしようもない下世話さもあった。いかがわしい連中もいた。アホも多いし、そんなキラキラしているものじゃない。だいたいがラフだったし、僕は下世話なところも含め、まあ、面白がったわけだ。

レイヴとはその場限りのコミューンだ。あらかじめ終わりが決められた、刹那的な共同体。だから良かったんだろう。永遠の共同体ではないことが最初からわかっていたから。あれが永遠に続いたら……やばいよな(笑)。

そして、レイヴ・カルチャーとは経験だ。エクスペリエンス。経験しなければわからない。どんな経験も終わったとき、良かったと思った。絶対に、どんなことがあっても忘れるものか。この景色を目に焼き付けておこう。そう思ったよ。ほとんど忘れてしまうんだけどね。

初心者は経験者と一緒に行ったほうがいい。行けるうちに行ったほうがいいんじゃないかな。命短しレイヴせよ若者だ。僕はずいぶんと行った。いろいろ経験済みだ。恐い思いもしたけど、もしまた行けるなら、もちろん行くさ。だって、本当に面白いもん。大勢の人間とひと晩の経験を共有するのはいいものだよ。でも、くれぐれも気をつけてな。

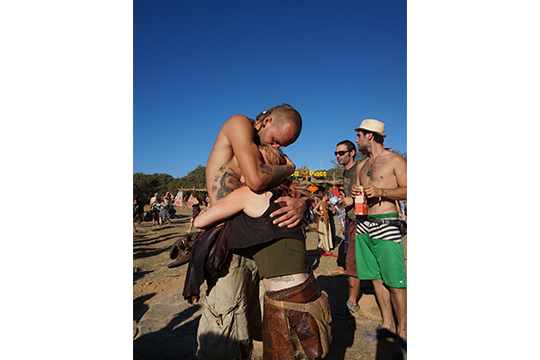

※著者の頑津雲天さんが、ele-kingのために最新レイヴ画像/最新のいかれ連中画像を提供してくれました。どうぞ現代のレイヴの場面をお楽しみ下さい。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE